1909년 주요 사건 두문자 : 기 간 안 이

1909년 주요 사건 두문자 : 기 간 안 이

기 : 기유각서(1909.7) 사법권 박탈

간 : 간도협약(1909.9)

안 : 안중근 의거(1909.10.26.)

이 : 이재명 의거

1. 기유각서(1909) 사법권 박탈

기유각서라 함은 일제의 강압에 의해 조인된 사법권의 위임(강탈)에 관한 협약을 말한다. 우리 나라의 사법 및 감옥 사무를 일본 정부에 위탁하는 각서이다. 1909년 7월 12일 총리 대신 이완용(李完用)과 제2대 통감 소네(曾禰荒助) 사이에 교환된 것으로 모두 5개조로 되어 있으며 그 내용을 보면 다음과 같다.

① 한국의 사법과 감옥 사무는 완비되었다고 인정되기까지 일본 정부에 위탁한다.

② 정부는 일정한 자격이 있는 일본인·한국인을 재한국일본재판소 및 감옥 관리로 임용한다.

③ 재한국일본재판소는 협약 또는 법령에 특별한 규정이 있는 외에도 한국인에 대해 한국법을 적용한다.

④ 한국 지방 관청 및 공사(公使)는 각각 그 직무에 따라 사법·감옥사무에 있어서는 재한국 일본 당해 관청의 지휘, 명령을 받고 또는 이를 보조한다.

⑤ 일본 정부는 한국 사법 및 감옥에 관한 일체 경비를 부담한다.

각서에 의해 한국의 법부와 재판소는 폐지되고, 사무는 통감부의 사법청에 이관되었다. 그리하여 직원은 일본인으로 임명되고 우리 나라의 사법권은 완전히 일본이 장악하게 되었다. 이에 따라 항일 지사들에 대한 재판에 있어서 일본인의 권한은 증대되었고, 특별법을 자의로 만들어 더욱 철저하게 우리의 항일 투쟁을 억압하게 되었다. 감옥 사무를 일본인이 전담한 것도 항일 세력에 대한 탄압과 감시행형(監視行刑)을 철저히 하려는 조처였다. 1909년 8월 현재 약 4,500명의 재감원이 있었는데, 감방 1평에 10여 명을 수용하는 비인도적인 상태이었다. 각서는 일제가 우리 나라를 강제로 병탄하는 전초 공작이었다.

2. 간도협약(1909.9)

간도협약은 1909년 9월 4일 일본과 청국이 간도에 관해 체결한 협약이다. 청나라는 간도 지역을 자국의 발상지라 하여 봉금지역으로 선포하고 이주를 엄금했다. 이후 간도 지역은 불모지로 변했고 국경상의 경계도 모호해지면서 많은 외교적 문제를 낳았다. 이에 조선과 청은 1712년 국경문제를 확정하는 백두산정계비를 건립했으나 ‘동으로는 토문강을 경계로 한다’는 것에 대한 해석이 서로 달라 분쟁의 여지를 남겼다. 을사보호조약 이후 간도를 대한제국의 영토로 인정하던 일본은 남만주 철도부설권 등을 얻는 대가로 간도를 청국에 넘기는 협약을 불법적으로 체결했다.

간도 지역은 고구려와 발해의 옛 땅이다. 발해 멸망 후에는 거란족이 건국한 요의 영역이었다가 원-명-청을 거치면서 그 지역의 주인공이 바뀌었다. 특히 여진족에 의해 청이 건국된 이후 청국 조정은 간도지역을 자국의 발상지라 하여 봉금지역(封禁地域)으로 선포하고, 사람의 이주를 엄금하였다. 그러다 보니 세월이 흐르면서 사람이 살지 않는 불모지처럼 방치되어 오다가 때로는 국경을 넘어 온 양국의 유이민이 몰래 땅을 개간하기도 하였고, 경계도 모호해지고 말았다. 바로 이런 문제를 해결하기 위해 간도 지역에 대한 조선과 청의 교섭이 시작된 것은 1712년(숙종 38)이다. 당시 양국 대표들은 백두산을 답사하여 현지 조사를 마친 뒤 국경을 확정한다는 의미에서 백두산정계비를 건립했다. 비문에는 서로는 압록강, 동으로는 토문강(土門江)의 분수령에 경계비를 세우는 것[西爲鴨綠 東爲土門 故於分水嶺上 勒石爲記]것으로 명기하였다. 그러나 후일 간도의 귀속문제가 발생할 소지가 여기에 내재해 있었다. 양국 대표가 합의한 토문강의 위치가 서로 달랐기 때문이다. 두만강의 상류라는 것이 청국 측 입장이었던 반면, 조선 측은 만주 내륙의 송화강(松花江)주1 상류라고 보았다. 그럼에도 정계비가 건립된 뒤 160여 년 간 간도귀속 문제는 유보되어 왔다. 그러다가 19세기 중엽 이후 간도의 귀속 문제로 논란이 다시 발생하였다. 19세기 중반 이후, 특히 철종 말년부터 자연 재해로 생활이 어려워진 조선인들이 점차 그 지역에 이주하여 농경지로 개척하였고, 청국 측도 봉금을 해제하여 자국 사람들의 이주와 농경을 장려하였기 때문이다.

1882년 초 청나라는 간도지역을 자국 영토로 여겨 조선인의 월경을 엄금하도록 조선 정부에 요구했고, 1883년에는 간도의 조선인을 소환하라는 요청을 해왔다. 이때 조선 측은 토문강은 송화강 상류이며, 간도지방은 조선 영토임을 주장하면서, 백두산정계비와 토문강 발원지에 대한 공동조사를 통해 국경을 확정할 것을 청하였다. 그러자 청나라는 1885년에 간도 지역의 조선인을 강제로 추방하기 시작하였다. 이에 조선 정부는 다시 토문감계(土門勘界)를 요청함으로써 간도의 귀속 문제는 양국간에 새로운 외교 현안으로 부각되었다. 이후 대한제국 정부에서는 1903년에 이범윤을 간도관리사로 임명하는 한편, 서울 주재 청국공사에게 간도의 소유권을 주장하였다. 1905년 러일전쟁에 승리한 일본은 대한제국 정부에 ‘을사보호조약’을 강제하였다. 이후 등장한 통감부는 간도지역에 통감부 출장소를 두어 그곳을 대한제국의 영토로 인정하고 있었던 셈이다. 그러던 일본은 1909년 9월 4일 남만주의 철도부설권 등을 얻는 대가로 간도 지역을 청국 측에 넘겨주었다. 그것이 다름 아닌 간도협약이다. 이처럼 간도협약은 대한제국 정부의 의사와는 관계없이 일본이 불법적으로 간도를 청국에 넘겨준 조치였다.

3. 안중근 의거(1909.10.26.)

1909년 안중근(安重根)이 만주의 하얼빈(哈爾賓)에서 이토(伊藤博文)를 포살한 의거로 이토는 1905년 11월 특파대사로 서울에 와서 을사조약을 강제로 체결하고, 다음 해 3월 초대 통감으로 부임하였다. 그리고 친일내각을 조직하여, 정치·외교뿐만 아니라 재정·금융·화폐·체신·교통 등 제분야를 장악하여 조선의 식민지화 기초를 확립하였다. 이러한 과정에서 전개된 애국계몽운동과 의병항쟁 등 반일민족운동을 철저히 탄압하였다. 1907년 7월 헤이그특사사건을 구실로 고종을 강제 퇴위시키고, 한일신협약(정미7조약)을 체결하여 한국의 내정까지 장악한 뒤 군대까지 해산시켜 버렸다. 이와 같이 일본제국주의의 한국병탄작업은 이토에 의해 완결되었 형식적 절차만을 남겨 두고 있었다. 그래서 주권회복을 원하는 한국인들은 통감 이토에 대한 원한과 적개심이 충만하였다. 1909년 6월 이토는 소네아라(曾禰慌助)에게 통감직을 물려주고 일본 추밀원 의장(樞密院議長)이 되었다.

한국병탄을 눈앞에 둔 일제는 다음으로 만주를 장악하기 위한 침략작업의 주역으로 이토를 선정하였다. 당시 만주는 열강의 이해가 엇갈리는 분쟁지였다. 러시아는 이미 깊숙이 침투해 있었고, 일본도 청국정부를 위압하여 만주에서의 권익을 강화하면서 독점적 지위구축의 기회만을 노리고 있었다. 또, 한국의 일본보호국화를 묵인한 영국이나 미국도 만주나 중국대륙에 대해서는 문호개방과 기회균등을 강력히 요구하며, 자본침투를 적극적으로 획책하였다. 특히, 미국은 1909년 3월 태프트(Taft,W.H.)가 대통령에 취임하여 달러외교를 강화하는 한편, 영국·독일·프랑스가 청국과 철도건설을 위한 차관계약을 맺자 여기에 참여할 것을 강력히 요구하였다.

그 결과 이듬해인 1910년 5월 4국 차관단이 결성되어 차관예비계약을 체결하였다. 4국 차관단은 프랑스·독일·영국·미국 등 4개국이 만주에 세력을 뻗치려는 일본과 러시아의 군사적·정치적 진출에 대하여 자본력으로 대항하기 위한 것이었다. 그러나 미국의 달러외교는 일본·러시아의 양국동맹을 촉진시키는 결과를 초래하였다. 이러한 국제역학관계로 이토는 일본·러시아간의 이해관계 조정과 한국의 병탄문제를 조속히 해결하기 위해 러시아·청국의 양해를 구하려는 여러 임무를 띠고 하얼빈에서 러시아 대장대신(大藏大臣) 코코프체프 (Kokovtsev,V.N.)와 회담하기로 하였다. 그런데 이토는 두 나라의 대표가 중대한 현안문제를 놓고 회담을 획책하면서도, 정치·외교상의 의미가 있는 것이 아니며, 단지 일본과 러시아의 친화(親和)를 위한 방문이라고 목적을 호도하였다.

한편, 1909년 3월 노브키에프스키에서 안중근을 비롯한 김기룡(金基龍)·황병길(黃丙吉) 등 12명의 애국청년들이 단지회(斷指會:斷指同盟)를 조직하여, 한국침략의 원흉인 이토와 매국노 이완용(李完用)을 암살할 것을 피로써 맹세하였다. 또한 이들은 이러한 애국적 거사를 3년 내에 이루지 못하면 자결하기로 하였다. 같은 해 9월 블라디보스토크에서 《원동보 遠東報》와 《대동공보 大東共報》를 통하여 이토가 만주에 온다는 소식을 알고 거사하기로 하였다. 안중근은 동지 우덕순(禹德淳, 禹連俊)·조도선(曺道先) 등과 의논하고, 우덕순·조도선을 채가구(蔡家口)에 대기시킨 뒤 하얼빈에서 이토를 기다렸다.

10월 26일 오전 9시 이토가 하얼빈에 도착하였다. 약 25분간 열차내 밀담 후 러시아 호경군단(護警軍團) 의장대의 사열을 받았다. 이 때가 9시 30분경으로, 이토가 일본인 환영인파 쪽으로 향하려 할 때 환영군중 속에서 안중근이 뛰어나오며 권총을 발사, 3발이 명중되었다. 또, 비서관 모리(森泰二郎), 총영사 가와카미(川上俊彦), 남만주철도주식회사 이사 다나카(田中淸次郎)도 각각 관통상을 입었다. 안중근은 이토의 얼굴을 확실히 몰라 만약의 실패를 우려, 주위의 인물들에게도 1발씩 발사한 것이었다. 총상을 당한 이토는 열차내로 운반되어 일본인 의사와 러시아인 의사의 응급치료를 받았으나 오전 10시경 죽었다.

안중근은 러시아군에 포박당한 뒤, 같은 달 28일 일본측에 인도되어 뤼순(旅順)감옥에 수감되었다. 연루자로 우덕순·조도선·유동하(劉東夏) 등이 채가구에서 붙잡혔다. 그리고 서울에서 정대호(鄭大鎬), 하얼빈에서 김성옥(金成玉)·김형재(金衡在)·유강로(柳江魯), 함흥에서 탁공규(卓公圭), 원산에서 이진옥(李珍玉), 단천에서 김성엽(金成燁), 명천에서 김여수(金麗水), 부령에서 방사금(方士昑), 진남포에서 정서우(鄭瑞雨), 경상북도에서 장수명(張首命)이 붙잡혔다. 이 밖에도 이갑(李甲)·안창호(安昌浩)·유동열(柳東悅) 등이 혐의대상이 되었다. 그 달 29일 일본 외상 고무라(小村壽太郎)는 관동도독부 지방법원에서 사건을 심리하도록 하였다. 배후관계를 조사한 검찰은 안중근·우덕순·조도선·유동하 4명을 기소하고, 다른 사람은 증거불충분으로 석방하였다.

1910년 2월 7일 관동도독부지방법원장 마나베(眞鍋十藏)의 주심으로 6차에 걸친 재판이 시작되었다. 안중근은 이토의 살해를 독립전쟁의 행위로 규정하고, 대한제국 의병참모중장이 적과 싸우다 포로가 되었으므로 만국공법에 의해 처리할 것을 주장하였다.

검찰관인 미즈노(水野吉太郎)도 이토를 죽이지 않으면 독립할 수 없다는 안중근의 주장을 인정하기에 이르렀다. 같은 달 24일 개정된 최종 공판에서 안중근 사형, 우덕순 징역 3년, 조도선·유동하 징역 1년6개월이 언도되었다. 같은 해 3월 26일 안중근은 초연한 자세로 뤼순형장에서 순국하였다.

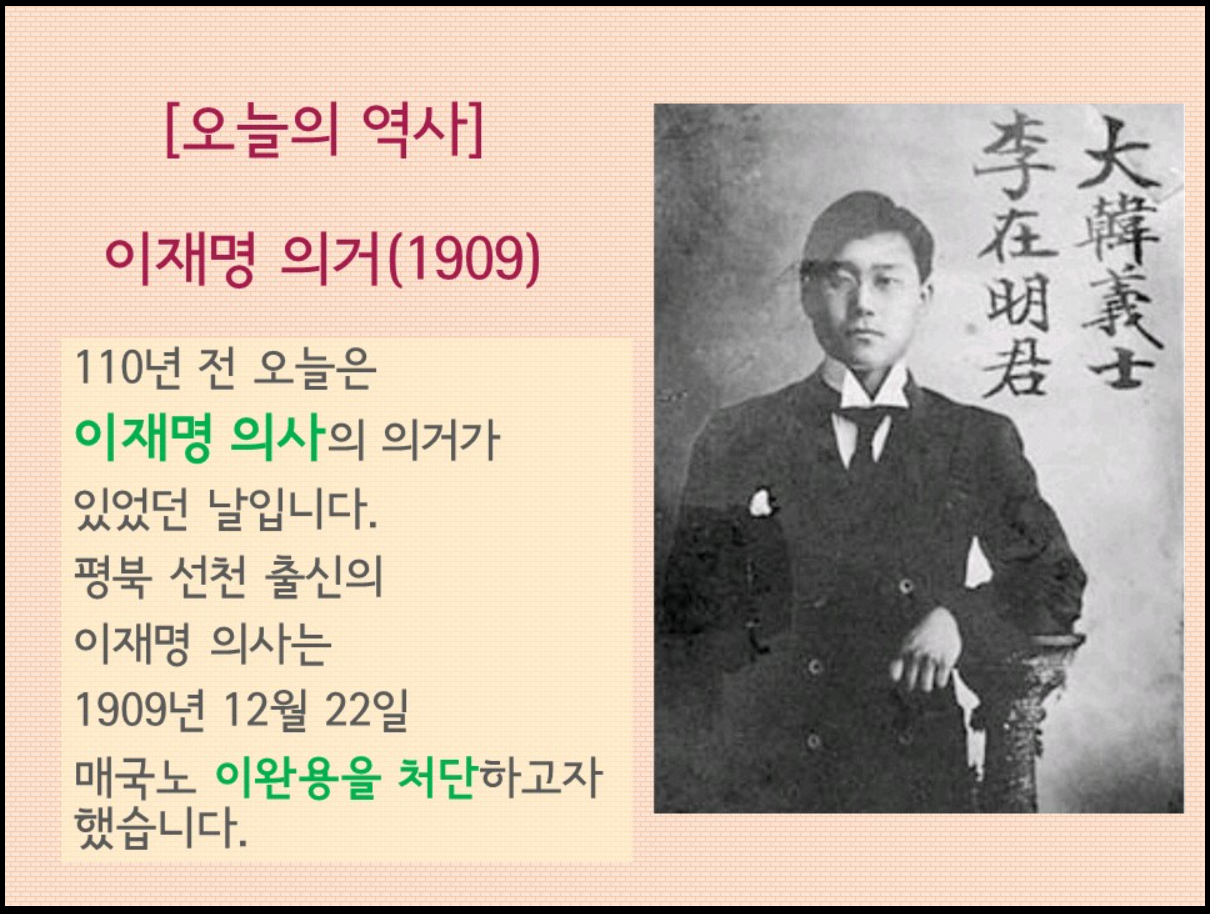

4. 이 : 이재명 의거

이재명은 일제강점기 때 친일파 이완용 암살을 시도한 독립운동가이다. 평안남도 평양 출신으로, 8세 때 평양 아청리(衙聽里)로 이사하였다. 1904년 미국노동이민사(美國勞動移民社) 모집으로 하와이를 거쳐 미국으로 건너갔다. 그러나 제1·2차 한일협약이 강제체결되자 국권회복을 목적으로 1907년 10월 동경·나가사키[長崎]를 거쳐 귀국하였다. 그리고 1909년 1월 전 통감 이토[伊藤博文]가 순종과 함께 평양을 순행하기로 되었을 때, 이토를 암살하고자 동지 몇 사람과 평양역 부근에서 대기하고 있었다. 그런데 안창호(安昌浩)의 만류로 뜻을 이루지 못하고 원산을 거쳐 연해주로 갔다. 그 뒤 안중근(安重根)에 의해 하얼빈역에서 이토가 사살되었다는 소식을 듣고 귀국하였다.

친일매국노 이완용(李完用)·이용구(李容九)·송병준(宋秉畯) 등을 먼저 없애는 것이 국권수호의 첩경이라 생각하고, 여러 동지와 야학당에 모여 이완용은 이재명이, 이용구는 김정익(金貞益)이, 송병준은 이동수(李東秀)가 담당하여 죽이기로 계획하였다. 그 해 9월 상경하여 기회를 엿보던 중, 12월 22일 서울 종현천주교회당(鐘峴天主敎會堂)에서 벨기에 황제 레오폴트 2세(그달 17일 사망)의 추도식에 이완용 등 매국노들이 참석한다는 신문보도를 보고 군밤장수로 변장한 뒤 교회당 문밖에서 기다리고 있었다.

오전 11시 30분경 이완용이 식장에서 나와 인력거를 타고 지나가려는 것을 칼로 허리와 어깨 등을 세번이나 찔러 쓰러뜨리고 대한독립만세를 부르다가 일본경찰에 왼쪽 넓적다리를 찔려 중상을 입고 잡혔다. 이 때 운집한 구경꾼들에게 담배를 얻어 피우면서 조금도 두려워하는 기색이 없었다. 또한 서울지방재판소에서 방청석을 향해 “몸을 바쳐 나라를 구하라.”고 열변을 토하였다. 그리고 일본인 재판장이 “피고와 같이 흉행한 사람이 몇이나 되는가?” 하고 묻자, 눈을 부릅뜨고 “야만 섬나라의 불학무식한 놈아! 너는 흉자만 알았지 의자는 모르느냐. 나는 흉행이 아니고 당당한 의행을 한 것이다.” 라고 고함을 치기도 하였다. 그 뒤 재판장이 또 “그러면 피고의 일에 찬성한 사람은 몇이나 되는가?” 라고 물었을 때, “2000만 민족이다.”라고 대답하자, 창밖에서 “옳다!” 하는 소리와 함께 흥분한 방청객들이 유리창을 부수었다. 또, 재판장에게 호령하며, “야만 왜종들은 퇴청시켜라. 그리고 창밖에 나열한 한국인을 모두 입장시켜라. 그렇지 않으면 나는 너의 심문에 대답하지 않겠다.” 하고 노기를 띠었다.

사형이 선고되어 공소하였으나 형이 확정되자, “왜법이 불공평하여 나의 생명을 빼앗을 수는 있지만, 나의 충혼은 빼앗지 못할 것이다.”라고 재판장을 꾸짖었다. 의거에 공모한 조창호(趙昌鎬)·이동수·김정익 등은 징역 15년, 김태선(金泰善)·김병록(金炳祿)·김용문(金龍文) 등은 징역 10년, 박태은(朴泰殷)은 징역 7년, 김이걸(金履杰)·이응삼(李應三)·김동현(金東鉉) 등은 징역 5년, 이연수(李年遂)는 징역 1년 6월을 선고받았으며, 이동수는 도피하였다가 그 뒤 잡혔다.