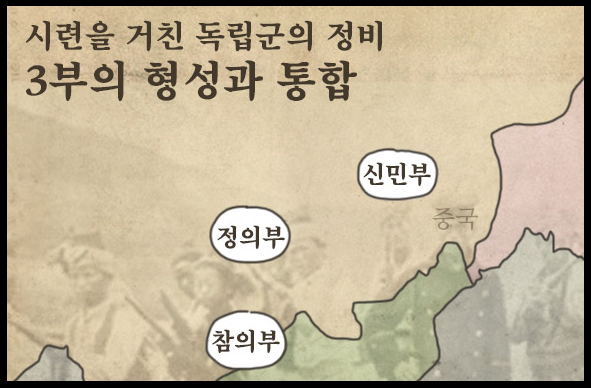

3부 성립 두문자 : 참정신 미쓰 신

3부 성립 두문자 : 참정신 미쓰 신

참 : 참의부(1923)

정 : 정의부(1924)

신 : 신민부(1925)

미쓰 : 미쓰야 협정

신 : 신간회(1927)

1. 참의부

참의부라 함은 1924년 남만주에서 대한민국 임시 정부의 직할대로 설립된 무장 독립운동 단체이자 한인 자치 기관을 말한다.

1922년 봄 대한 독립단⋅서로 군정서⋅보합단⋅광한단⋅광복군총영 등 남만주 지역의 여러 독립운동 단체들은 남만한족통일회를 개최하고 대한 통군부 결성에 합의하였다. 이어 1922년 8월, 남만주의 더 많은 단체들이 참여하여 대한 통의부로 확대되었다. 그러나 대한 통의부는 성립 초기부터 공화주의자와 복벽주의자 사이의 갈등이 심각하였다. 결국 두 세력의 갈등은 무력 충돌과 복벽주의자들의 이탈로 이어졌다. 복벽주의자들이 1923년 2월 의군부(義軍府)를 창설하였고 분립된 이후에도 대한 통의부와 의군부 양자 사이의 대립과 내부 분열이 계속되자, 대한 통의부 의용군 제1⋅2⋅3중대를 중심으로 이를 비판하는 활동이 전개되었다.

그들은 1923년 8월에 대한민국 임시 정부 군무부 산하의 군사 단체를 조직하기로 결정하고, 이의 승인을 요청하기 위하여 백광운(白狂雲), 조능도(趙能道), 박응백(朴應伯) 등 대표 5인을 상하이에 있는 대한민국 임시 정부에 파견하였다. 대한민국 임시 정부의 승인을 얻은 후 1924년 5월, 그들은 독립운동 세력 사이의 분열과 대립을 비판하면서 대한민국 임시 정부의 기치 아래 모일 것을 주장하는 성명을 발표하면서 대한 통의부를 탈퇴하였다. 그리고 대한민국 임시 정부 직할대로서 참의부를 조직하였다. 의용군 5중대도 이에 합류하였다.

참의부는 광복군 사령부 계통을 계승한다는 의미에서 대한민국 임시 정부 육군주만참의부(陸軍駐滿參議府)라 하였고, 남만주 지역의 군사와 민정을 통할하는 자치 정부로서의 성격을 가졌다. 창립 당시 참의장 겸 제1중대장은 백광운, 제2중대장은 최석순(崔碩淳), 제3중대장은 최지풍(崔志豊), 제4중대장은 김창빈(金昌彬), 제5중대장은 김창천(金蒼天), 중앙회의의장은 백시관(白時觀), 민사부장은 김소하(金筱廈)가 맡았다. 참의부의 관할 구역은 집안현(輯安縣)을 중심으로 관전(寬甸), 환인(桓仁), 통화(通化), 무송(撫松), 장백(長白), 안도(安圖), 유화(柳化) 지역으로, 지역민은 15,000호 이상이었다. 1925년 8월부터는 위원제도를 채택하여 부서를 갖추고, 부서의 사무를 분할하여 자치 행정을 담당하였고, 50명 이상의 보호대원을 육성하여 각 지방의 치안을 담당하게 하였다. 부민들은 의무금 10원을 매년 납부하였다. 이렇게 모인 자금으로 무장을 갖추고 산업 진흥과 교육을 위한 행정을 실시하였다.

참의부의 군사 편제는 5개 중대와 1개 독립 소대로 편성되었는데, 설치 초기에 군사력은 500명 이상이었고, 1928년 7월까지도 600명 이상의 병력을 유지하고 있었다. 관할 지역 내에 군역 의무제를 실시하여 병력을 보충하고 재향 군인단이 농촌 청년에게 군사 훈련을 시켰다. 참의부는 주로 국내 진격 작전을 펼쳐 평안도 지방의 경찰 주재소나 면사무소를 공격하였다.

1920년대 중반 이후 만주 지역의 한인 사회는 정의부⋅참의부⋅신민부가 분할하여 통치하였다. 1926년 7월 중국 국민정부의 북벌을 계기로 중국 관내에서 민족 유일당 운동이 전개되었고, 1927년 1월 안창호(安昌浩)의 만주 방문을 전후로 만주에서도 민족 유일당 운동의 일환으로 3부 통합이 추진되었다. 그러나 그 통합의 방향과 내용을 두고 이견과 분열이 일어났다. 1928년 9월 정의부 주관으로 3부 통합 회의가 개최되었지만, 이견을 좁히지 못하면서 11월에 회의가 중단되게 된다. 이 과정에서 참의부 내의 조직 분열이 발생하였고, 참의부 다수파는 참의부의 해산을 선언하고 1928년 12월에 정의부의 탈퇴파 및 신민부의 군정파와 연합하여 혁신의회(革新議會)를 조직하였다. 혁신의회에 참여하지 않은 참의부의 잔류파는 심용준(沈龍俊)을 중심으로 정의부 다수파 및 신민부 민정파와 연계하여 1929년 4월 국민부(國民府)로 합류하였다.

2. 정의부(1924)

정의부라 함은 1924년 만주 독립운동 단체들의 통합 운동을 통해 결성된 무장 독립운동 단체이자, 서간도 한인 자치 기관을 말한다.

자유시 참변 이후 만주 지역으로 돌아온 독립군들이 만주 지역에 남아 있던 독립운동 단체들과 통합을 추진하여, 1922년 2월에 대한 독립단⋅서로 군정서 등 서간도의 독립운동 단체들이 남만한족통일회의를 개최하고 대한 통군부 결성을 합의하였다. 이어 1922년 8월에는 더 많은 단체들이 참여하여 대한 통의부로 확대되었다. 그러나 통의부는 성립 초기부터 복벽주의자와 공화주의자 사이에 이념 대립이 지속되었다. 결국 1923년 2월 복벽주의자들이 통의부를 나와서 의군부를 조직하였으며, 내부 분열과 대립에 회의를 느낀 통의부 의용군 일부도 1924년 5월 통의부를 나가 대한민국 임시 정부의 직할대로서 참의부를 조직하였다.

통의부가 분열하면서 약화되자, 양기탁(梁起鐸)은 서간도 독립운동의 지도자들인 이장녕(李章寧), 지청천(池靑天), 손일민(孫逸民) 등과 함께 만주 독립운동 단체의 통합을 추진하였다. 1924년 7월 10일 길림에서 전만 통일회 주비 발기회를 개최하였고, 그 후 10월 18일부터 본회의를 열어 의장에 김동삼(金東三)을 선출하였다. 그리고 회의를 진행하면서 일부 단체의 탈퇴가 있기도 했지만, 결국 8개 단체 대표 25명이 1924년 12월 25일 독립운동 단체의 연합체로 정의부를 결성하기로 합의하였다. 중앙행정위원으로 이탁(李鐸), 오동진(吳東振), 현정경(玄正卿), 김이대(金履大), 윤덕보(尹德甫), 김용대(金容大), 이진산(李震山), 김형식(金衡植), 지청천 등이 선출되었다. 정의부는 경제와 산업⋅교육에 힘쓰고 독립을 위해 노력할 것을 주장하였다.

1925년 3월에는 유하현 삼원보에 중앙행정위원회를 비롯한 중앙 조직을 구성하였다. 중앙행정위원장에는 이탁, 각 부 부장에는 외교 김동삼(金東三), 민사 현정경, 재무 김이대, 군사 지청천, 법무 이진산, 학무 김용대, 선전 이종건, 교통 윤덕보, 생계 오동진 등이 선임되었다. 정의부는 통화⋅환인⋅관전⋅집안⋅임강⋅장백⋅유하현에 지방 조직을 갖추었다. 정의부 관할 지역 내 한인은 15,300여 호에 76,800여 명에 달하였다.

정의부는 성립 초부터 재만 한인들의 경제 상태 개선을 위하여 공농제(共農制)와 호계제(戶鷄制)를 실시하여 공농수익금을 마련하였고, 이를 농업 자금으로 대부하는 사업을 펼쳤다. 또한 의무 교육 기관으로 남녀 공학의 초등학교를 설립하고 화흥 중학(化興中學), 동명 중학(東明中學)을 세웠다. 또한 화성 의숙(華成義塾)을 세워 혁명 간부를 양성하기도 하였다. 민족 의식을 고취하기 위한 언론 활동으로 〈정의부공보〉, 〈중앙통신〉, 〈대동민보〉, 〈신화민보〉 등의 신문과 잡지 『전우』를 발간하기도 하였다.

군사 조직은 기존의 통의부 의용군을 기반으로 5개 중대와 헌병대의 체계를 두었다가, 1926년 1월 6개 중대로 편제되었다. 이를 바탕으로 정의부 의용군은 국내 진입의 유격전 등을 펼치고 관할 한인을 보호하는 활동을 전개하였다.

1920년대 중반 이후 만주 지역의 한인 사회는 정의부⋅참의부⋅신민부가 분할하여 통치하였다. 1926년 후반부터 중국 관내에서 민족 유일당 운동이 전개되었고, 1927년 1월 안창호(安昌浩)의 만주 방문을 전후로 만주에서도 민족 유일당 운동의 일환으로 3부 통합이 추진되었다. 그러나 그 통합의 방향과 내용을 두고 이견과 분열이 일어났다. 1928년 9월 정의부 주관으로 3부 통합 회의가 개최되었지만, 이견을 좁히지 못하면서 11월에 회의가 중단되게 된다. 그러자 1928년 12월 김동삼, 지정천, 김원식 등이 정의부를 탈퇴하고, 신민부 군정파 및 참의부 탈퇴파들과 합쳐서 혁신의회(革新議會)를 조직하였다. 한편 남아 있던 정의부 다수파는 신민부의 민정파 및 참의부 잔존 세력과 연합하여 1929년 4월 1일 국민부(國民府)를 조직하였다.

3. 신민부(1925)

신민부라 함은 1925년 만주에서 조직되었던 독립 운동 단체를 말한다. 북만주 지역의 독립 운동 단체들이 효과적인 항일 투쟁을 전개하기 위해 통합이 추진되는 과정에서 1925년 1월길림성 목릉현(吉林省 穆陵縣)에서 부여족통일회의(扶餘族統一會議)가 개최되고 그해 3월 10일영안현 영안성(寧安縣寧安城) 내에서 결성되었다.

신민부에는 대한독립군단(김좌진·최호·박두희 등)과 대한독립군정서(김혁·조성환·정신 등) 대표를 주축으로 공산계의 적기단을 제외한 각 단체 대표 및 여러 지역의 민선 대표와 국내 단체 대표들이 참가한 가운데 열린 결성대회에서는 신민부의 창립과 진로를 천명하는 선포문과 기관 명칭·제도·사업 방침·군사·재정·교육·헌장 등 12개항의 결의안을 채택하였다.

공화주의와 민족주의를 기본 사상으로 하여 중앙집행위원회(행정기관)·참의원(입법기관)·검사원(사법기관) 등의 근대적인 삼권분립제도로 조직되었다. 그러나 참의원과 검사원은 실제 운영이 어려워 유명무실하였으며 중앙집행위원회가 모든 권력을 관장하였다.

창립 대회에서 선출된 임원은 중앙집행위원회 위원장 김혁, 위원 조성환·김좌진 등 9인, 참의원 원장 이범윤(李範允), 참의원 김이윤(金裏潤)·양재헌(梁在憲) 등 15인, 검사원 원장 현천묵(玄天默), 검사원 강규상(姜奎尙)·노호산(盧湖山) 등 10인이다.

신민부는 창립 이후 지방 조직을 확장, 강화하는 한편, 권총과 소총으로 무장한 약 500여 명의 별동대와 보안대를 편성하여 군사부 위원장 겸 총사령 김좌진의 통솔 하에 활동을 개시하였다. 그 뒤 항일전에 대비할 독립군 양성을 위해 목릉현 소추풍(小秋風)에 성동사관학교를 설립하고 속성 교육을 실시, 500여 명의 졸업생을 배출함으로써 독립군 간부로 활동하게 하였다.

각 지역에는 둔전제(屯田制)를 실시하여 모든 장정에게 군사 훈련을 시켜 항일전을 준비하고 한편으로는 상비군을 보충하고자 하였다. 때로는 항일 활동을 전개하고 있던 만주의 마적이나 중국 구국군과 제휴하여 한중연합전선을 구축하고 대일전을 전개하고자 한 일도 있었다.

1927년 8월이중삼(李重三) 등 특수 공작대를 국내에 밀파하여 일본 군경의 주둔 배치 조사와 작전 지도를 작성하였고, 수시로 군자금 모금 활동을 벌여 성과를 거두었다. 또한 해림(海林) 지역의 초대 조선인민회장 배두산(裵斗山)의 처형을 비롯하여 북만지역의 친일 단체에 대한 습격, 축출과 친일 반역자를 응징하는 등 무장 활동에 주력하여 부민의 치안을 담당하고 민족운동자들의 활동을 보호하였다.

한편 농촌의 계몽과 교육 및 산업의 발전에도 적극적이었다. 한인 자녀의 의무 교육을 목표로 50여 개의 소학교를 설립하고, 각 마을마다 노동 야간 강습소를 설치, 운영하였다. 그리고 1925년 4월 이후 기관지 『신민보(新民報)』를 발행하여 문맹 퇴치와 항일 독립 정신 고취에 힘을 쏟았다. 또한 산업의 진흥을 꾀하여 실업부를 설치하고 공농제(公農制) 실시, 식산조합 및 소비조합 설치, 부업 장려 등을 권장하였다.

그런데 1926년 12월 모연대장(募捐隊長) 황일초(黃一樵) 등이 하얼빈에서 군자금을 모금하다가 일본 경찰에 잡혔다. 또한 1927년 2월 일본 경찰과 중국군의 습격을 받아 중앙집행위원장 김혁을 비롯하여 유정근(兪正根) 등 많은 중앙 간부가 붙잡히는 불상사가 있기도 하였다.

한편 신민부는 결성 이후 각 분야에 걸쳐 커다란 실적을 올리면서 3부 통합 운동에 참여하기도 하였으나, 내부의 갈등으로 1927년 12월석두하자(石頭河子)총회에서 군정파와 민정파로 대립하고 있었다. 그 뒤 1928년 10월 발생한 빈주사건(賓洲事件)을 계기로 두 개파는 적대관계에 이르게 되었다. 내분의 격화로 신민부세력은 급속히 약화되어 갔고 결국 해체되는 운명을 맞게 되었다. 그 뒤 1928년 12월에 해체된 군정파는 그 뒤 한족총연합회(韓族總聯合會)의 중심 세력이 되었고, 1929년 3월에 해체된 민정파는 국민부(國民府)에 참여함으로써 신민부는 마침내 와해되고 말았다.

4. 미쓰야 협정

미쓰야 협정이라 함은 1925년 6월 조선 총독부 경무국장 미쓰야 미야마쓰(三矢宮松)와 중국 펑톈성(奉天省) 경무처장 위전(于珍) 사이에 체결된 재중한국인 단속에 관한 협정을 말한다.

중국의 동북3성(東北三省), 곧 만주에는 일찍부터 많은 한인이 거주했고, 이를 배경으로 한인의 항일 민족 운동이 활발하게 펼쳐졌다. 이에 일본은 1920년 간도를 침공하여 만주 일대 한인 거주지를 초토화하고 독립군과 민간인을 무참히 학살하는 경신참변(庚申慘變)을 일으켰다. 그러나 여전히 독립군 활동이 계속되는 가운데, 일제는 압록강과 두만강변의 병력을 증강시키고 간도 지역의 경찰력을 대폭 증강시켰다. 또한 한국 민족 해방 운동에 근본적인 타격을 주기 위해 만주의 사실상 지배자였던 펑톈 군벌 장쭤린(張作霖, 1873~1928)을 상대로 만주 지역 한인 단속에 대한 교섭을 벌였다. 그 결과가 미쓰야 협정의 체결이다.

1925년 6월 11일 조선 총독부 경무국장 미쓰야는 만주 시찰 중에 펑톈에서 펑톈성 경무처장 위전과 한인 단속에 대한 협정을 체결했다. 협정의 일본 측 명칭은 「불령선인(不逞鮮人) 취체(取締) 방법에 관한 조선 총독부⋅봉천성간 협정」, 중국 측 명칭은 「중⋅일 쌍방 상정(商定) 취체한인 판법(辦法) 강요(綱要)」였다. 이를 보통 ‘미쓰야 협정’이라 부른다. 7월 8일에는 총독부 경무국 경무과장인 구니토모 나오노리(國友尙謙)가 위전과 협정의 시행 세칙을 정했다.

협정은 전체 8개조로 이뤄졌다. 그 요지는 첫째, 중국 관헌은 재중 한인에 대해 호구를 엄격히 조사하고 연대책임제로 단속한다. 둘째, 무기를 휴대한 한인의 조선 내 월경을 금지하고 위반자는 검거하여 총독부 관헌에게 인도한다. 셋째, 항일 한인 단체를 해산하고 갖고 있는 무기를 몰수한다. 넷째, 농민이 소유한 짐승 쫓아내는 용도의 총기를 제외한 한인 소유의 총기 및 화약을 수시로 수색해 전부 몰수한다. 다섯째, 일제가 지명하는 항일 단체 지도자를 체포하여 일제 측 관헌에게 인도한다. 여섯째, 중일 양국 경찰은 서로 국경을 넘지 말고 필요한 경우 상호 통보한다 등이었다.

이어 펑톈성 외에 지린성(吉林省)과 하얼빈(哈爾濱) 등 만주 각지의 중국 관헌들도 협정에 가세했다. 중국 측은 만주 지역 조선인의 활동을 압박하는 제반 법규들을 속속 제정했으며, 이로 인해 만주 한인 사회는 큰 억압을 받았다. 실제 협정 실시 후 한국 민족 운동 세력의 국내 진공 건수는 1924년 560건에서 1925년 270건, 1926년 69건, 이후 1930년 3건 등 급격히 감소했다. 협정 체결을 계기로 한국의 민족 운동은 일본뿐만 아니라 중국 관헌들의 탄압까지 감수해야 했던 것이다.

1931년 일본이 만주 사변을 일으키고 1932년 일본의 괴뢰국 만주국이 수립되자, 협정은 자연히 유효성을 상실했다. 이에 펑톈 총영사 대리 모리시마 모리토(森島守人)는 조선 총독부에 협정 폐지를 건의했다. 그 뒤 1932년 12월 12일 모리시마가 총독부를 대리하여 만주국의 펑톈성 공서 경무청장 미타니 기요시(三谷淸)와 협의하여 협정을 폐지했다.

5. 신간회(1927)

국내 민족유일당운동의 구체적인 좌우합작 모임이다. 1920년대∼30년대 민족해방운동은 민족주의 운동과 사회주의 운동의 두 흐름으로 파악될 수 있다. 그런데 두 흐름은 민족운동의 이념, 방법, 주도세력 등에 따라 여러 갈래로 나뉘어져 있었다. 이러한 상황을 극복하고 민족주의 좌파와 사회주의자들의 민족협동전선으로 창립된 것이 신간회였다. 1927년 2월부터 1931년 5월까지 존속한 신간회는 서울에 본부를 두고 전국적으로 120∼150여 개의 지회를 가지고 있었으며 2만∼4만 명에 이른 일제하 가장 규모가 컸던 반일사회운동단체였다.

1926년 6월 10일 순종의 인산일(因山日)을 계기로 일어난 6·10만세운동에 자극받아 국내에 있는 민족주의 진영과 사회공산주의자 간의 타협에 의해 민족유일당운동으로 조직되었다. 일제강점기의 가장 큰 합법적인 결사로서 항상 일제의 주목을 받았다. 신간회의 성립 요인을 분석해 보면 다음과 같다.

첫째, 1924년 전후로 널리 퍼진 사회주의사상에 압도된 민족주의 진영에서는, 대표적인 기관이 만들어져 운동을 주도해 주기를 바랐다.

둘째, 국내 사회주의 진영은 6·10만세를 고비로 활동이 점차 퇴보하자, 다시 한 번 일어설 계기를 마련키 위해 민족주의 진영에게 좌우 합작으로 민족 유일당을 성립하자고 제의하였다.

셋째, 일제는 민족·사회주의 진영의 동태 파악과 계보 활동을 예의 추적, 구금하기 위해 집회·결사의 자유라는 가장된 차원에서 이를 허가해 주었다. 발기인은 신석우(申錫雨)·이상재(李商在)·안재홍(安在鴻) 등 조선일보사계가 중심이 된 34명이었다.

규약은 25개조로 되어 있는데, 회의 명칭과 사무실의 설치 등을 명기하였다. 활동 강령은 정치적·경제적 각성을 촉진함, 단결을 공고히 함, 기회주의를 일체 부인함 등이었다. 그 뒤 신간회는 비슷한 목적으로 성립된 민흥회(民興會)의 명제세(明濟世) 등과 통합을 추진, 이상재와 권동진(權東鎭)을 정·부회장으로 선출하였다.

간사는 35명을 선출하기로 하고 권동진 등 11명을 위원으로 뽑았다. 창립총회에서 35인을 선출해 간사회를 소집, 총무·재무·출판·정치문화·조사연구·조직·선전의 7개 부서를 두었으며, 사무실은 이갑수(李甲洙)의 집을 이용하였다. 창립 당시 중앙 본부의 회장단을 민족주의 진영에서 독점, 사회·공산주의계의 불만이 누적되고 있었다.

1927년 3월 회장 이상재가 죽자 부회장 권동진이 그 뒤를 이어 통수 체계에는 변함이 없었다. 신간회에서는 민족, 자주, 독립의식을 고취하기 위해 국내외에 지회를 설치하기로 하고, 먼저 일본 동경에 지회를 설치하여 지회장에 조헌영(趙憲泳)을 임명하였다.

7월 10일에는 서울 지회를 설치, 지회장에 한용운(韓龍雲)을 임명하였다. 이와 같이 활발히 지회를 두어 1928년 말에는 국내외에 143개의 지회와 3만 명의 회원을 확보하였다. 이렇게 기하 급수적으로 조직이 커지자 위협을 느낀 일제는 서서히 신간회를 탄압하기 시작해, 한번도 대규모의 전체 대회를 승인하지 않았다.

이에 본부에서는 궁여지책으로 전국복대표자대회(全國複代表者大會)를 소집하여 전체 대회를 대행하였다. 1929년 7월 1일조선중앙기독교청년회(YMCA)에서 열린 이 대회에는 그 동안 기선을 제압당했던 사회·공산주의 진영에서 회칙 개정을 요구하며 대거 참여하였다.

그 골자는 간사제를 폐지하고, 대신 집행위원제로 중앙의 권한을 학대시키자는 것이었다. 그 결과 허헌(許憲)이 중앙집행위원장에 선출되었고, 좌익계의 중앙집행위원 45명과 중앙검사위원 10여 명이 선출되었다.

그러나 서울지회장에 선출된 조병옥(趙炳玉)이 허헌 위원장의 취임을 반대하는 운동을 전개하고, 광주·목포 등의 지회가 여기에 참여하였다. 좌우익의 대립과 갈등 속에서도 투쟁 목표는 뚜렷했는데, 이는 구호와 실천 강령 등에서도 엿볼 수 있다.

즉, 민족적·정치적·경제적 예속의 굴레를 과감히 벗어나며 타협주의를 배격한다는 점을 먼저 천명한 뒤, 언론·집회·결사·출판 등의 자유를 쟁취할 것과 청소년·부인 형평 운동을 지원할 것도 아울러 투쟁의 방향으로 삼았다.

뿐만 아니라 파벌·족보주의의 배격과 동양척식주식회사, 기타 이민을 강력히 반대하며 재만 동포의 구제도 역설하였다. 근검 절약과 민족혼을 되찾아 우리의 얼이 건재하다는 걸 국내외에 과시하는 것만이 우리 민족의 살길이라고 분명히 밝혔다.

또한, 광주학생항일운동의 진상을 규명하기 위해 조사단을 파견함과 동시에 학생운동의 탄압을 엄중 항의하였으나 일제의 반응은 냉담하였다. 이에 이 운동을 전국적인 항쟁으로 확대, 파급시키기 위해, 광주에 다녀온 김병로(金炳魯)의 건의에 따라 서울에서 광주실정보고민중대회를 열고 그 부당성을 규탄하기로 하였다.

1929년 12월 13일을 개최일로 잡고, 권동진·한용운·조병옥·송진우(宋鎭禹)·홍명희(洪命熹)·이관용(李灌鎔)·김항규(金恒奎)·주요한(朱耀翰)·이원혁(李源赫) 등 관계자가 이관용의 집에 모여 민중선언서를 발표하고 대회를 개최하기로 합의하였다.

일본 경찰은 민중대회 중지 요청이 받아들여지지 않자 조병옥·김무삼(金茂森, 일명 金東駿)·권동진 등 44명과 근우회(槿友會) 간부 등 40명을 연행·구속하였다. 그 가운데 조병옥 등 6명은 실형 선고를 받고 복역 중 1930년 2월 석방되었다. 김병로는 즉시 석방되어 신간회 재건운동에 힘써 어느 정도 회복할 수 있었다. 그러나 창립 당시부터 좌우익 간의 갈등·대립으로 분란이 계속되던 신간회는, 1931년 5월 16일 조선중앙기독교청년회에서 대의원 77명이 참석한 가운데 해소대회를 열고 해산을 결의, 창립된 지 만 4년 만에 막을 내렸다.

신간회의 해소는 조선의 민족해방운동이 새로운 단계로 이행하는 과정에 있었다는 데에 의의가 있다. 민족해방운동은 신간회로는 더 이상 해결할 수 없는 단계에 이르렀고 신간회는 거기에 무력함 모습만을 보일 뿐이었다. 이에 사회주의자들은 신간회 해소운동을 통해 민족해방운동의 새로운 전위와 아래로부터의 반제통일전선 결성을 시도했으나 실패했다. 그러므로 신간회 해소에 있어서 가장 큰 오류는 그 방법에 있었다.