꼿꼿하다 vs 꿋꿋하다 어원자료

꼿꼿하다 vs 꿋꿋하다

‘꼿꼿하다'란

① 물건이 휘거나 구부러지지 아니하고 단단하다.

② 사람의 기개, 의지, 태도나 마음가짐 따위가 굳세다.

③ 어려운 일을 당하여 꼼작할 수가 없다.

란뜻을 가지는 단어다. 원래 ①의 뜻이었다가 ②의 뜻으로 전의(轉義)된 것이다. 그렇지만 오늘날에는 ②의 뜻으로 더 많이 쓰인다. '꼿꼿하기는 개구리 삼킨 뱀(고집이 센 사람을 일컫는 말)', '꼿꼿하기는 서서 똥 누겠다(고집이 세어서 남의 말을 받아들이지 않는 사람을 비유하는 말)' 등으로 사용하고 있다.

‘꼿꼿하다'는 어근 ‘꼿꼿'에 ‘하다'가 붙어서 된 말이다. ‘꼿꼿이'란 부사도 있으니 ‘꼿꼿'이 어근임에는 틀림없는데, ‘꼿꼿'이 어디에서 온 말인지 판단하기 어렵다. 그도 그럴 것이 ‘꼿꼿'은 ‘꼿'이 두 번 합쳐진 첩어인데, ‘꼿'

이란 단어나 형태소를 발견할 수 없으니 말이다. 그럼 이 ‘꼿'이나 ‘꼿꼿'은 어디에서 온 말일까?

‘꼿꼿하다'는 옛말에서는 ‘곧곧하다'였다. ‘곧곧하다'는 ‘다리가 곧곧하다', ‘목이 곧곧하다'처럼 앞의 ①의 뜻으로 사용된 것이다. 예문이 처음 등장하는 문헌은 17세기 말의 「마경초집언해」이다.

허리랄 꼬으며 다리 곧곧하고 몸 얼굴이 여윈 이난 신 위틔홈이라<1682마경초집언해, 상, 37b>

머리를 펴고 목을 곧곧하며 긔운이 촉하고 천이 추하난이는 상황증이니 <1682마경초집언해, 상, 89a>

‘곧곧하다‘는 ‘곧다'의 어간인 ‘곧-'이 겹친 첩어(疊語)다. 즉 ‘곧고 곧다'는 뜻이다. 그러나 이 말은 ‘곧하다'에서 온 말이 아니라 ‘곧다'에서 온 말이다. ‘곧하다'란 단어는 쓰인 적이 없다. 한 어간 ‘곧-'에 ‘하다'가 붙어서 새로운

단어를 만드는 경우는 거의 없었기 때문이다. 그래서 ‘믿다'와 ‘믿하다'와 같은 단어가 공존할 수 없는 것과 같다. 대개 첩어의 어근에는 ‘하다'를 붙여서 부사로부터 형용사를 만든다. 그래서 ‘똑똑하다'도 옛날 문헌에는 ‘똑하다'로 출현하기도 하며, ‘섭섭하다'는 지금도 ‘섭하다'란 단어가 함께 쓰이고 있어서 두 단어가 같은 뜻을 가진 채 사용되고 있기도 하다. 결국 ‘곧다'의 ‘굽거나 비뚤어지지 아니하고 똑바르다, 마음이나 뜻이 흔들림 없이 바르다'란 뜻은 ‘곧곧하다'와 같은 첩어가 되면서 ‘곧다'와 거의 유사한 의미로 쓰이되, 의미를 더 보완하는 용법을 가질 뿐이다. 그래서 사전에 풀이 된 ‘곧다'의 뜻풀이를 ‘꼿꼿하다'의 뜻풀이로 대신하거나, 거꾸로 ‘꼿꼿하다'의 뜻풀이를 ‘곧다'로 대신하여도 큰 무리가 없을 정도로 보인다. 「표준국어대사전」에서 ‘곧다의 첫 번째 뜻풀이는 ‘굽거나 비뚤어지지 아니하고 똑바르다'인데, ‘꼿꼿하다'의 뜻풀이는 ‘물건이 휘거나 구부러지지 아니하고 단단하다'로 되어 있어서, 된소리가 되면서 ‘단단하다'는 의미를 더 첨가시킨 것에 불과한 것으로 보인다. 두 번째 뜻풀이도 ‘곧다'는 ‘마음이나 뜻이 흔들림 없이 바르다'인데 ‘꼿꼿하다'의 의미도 ‘사람의 기개, 의지, 태도나 마음가짐 따위가 굳세다'여서 미세한 감정적 차이만을 보이고 있을 뿐이다.

‘곧곧하다'는 어간 말에 ‘ㄷ'을 쓰지 않는 표기상의 제약으로 ‘곳곳하다'로 변화하였다. 19세기 말까지도 쓰였지만, ‘꼿꼿하다'의 약한 표현으로 20세기에 와서도 사용하였다.

몬져 막대로뻐 매얏난 노 우희 輕輕히 텨 보아 만일 단단하고 곳곳하면 이에 올코 屍를 옴기지 아니홈이라<1792증수무원록언해, 2, 24a>

대개 발마 가지난 덧덧이 곳아 사람이 힘써 잡아 당긔면 더옥 곳곳하야 올나 가니 <1892성경직해, 4, 5b>

나는 곳곳한 나무가지를 고나 띠를 째서 줄을 메워 훌륭한 활을 만들었다.<1955하늘과 바람과 별과 시, 171>

‘곳곳하다'의 부사형이‘곳곳이'였음은 익히 알 수 있는 일이다.

등잔 가탄 두 눈에 바로 곳곳이 따해 셔시니 山 가타여 動憚티 아니하니 애졍히 一條好漢이러라<1677박통사언해, 하, 31b>

이 ‘곳곳하다'가 된소리화되어서 ‘꼿꼿하다'로 등장하기 시작한 것은 19세기지만, 그 부사형인 ‘꼿꼿이'가 18세기에 나타나므로, ‘꼿꼿하다'도 원래는 18세기 이전에 등장하였을 가능성이 높다. 우연히 18세기 이전의 문헌에서 그 용례를 찾기 힘들 뿐이다.

모시 두어번 재 다담난 대난 활셕니나 녹말이나 먹이면 꼿꼿하야 죠흐니라<1869.규합총서, 27b>

꼿꼿하다(剛直)<1880한불자전, 196>

목 꼿꼿하다<1880한불자전, 243>

안면각(顔面角)은 꼿꼿하여지며 그 명오도 차차 총명하여지고<1906경향신보, 2, 210>

사지가 꼿꼿하니 에그 이것이 죽엇나보다 눈도 안이 뜨고 입을 깍 담을엇네 <1912고목화, 下, 114>

얼골이 노래지며 등살이 꼿꼿희셔 다만 어디로 피신하고 십은 슁각이 굴둑 갓지미는<1908홍도화, 상, 359>

엇더케 긔가 막흰지 얼골빗이 노래지고 두 눈이 꼿꼿하야 아모 말도못하고 안졋다가<1911화의혈, 37>

등떠리가 썬듯썬듯 찬물을 씻더리고 가심이 두근 두근 쥐덧이 나려지고 머리 끗이 꼿꼿하야 하늘노 올나가셔 왼몸이 벌넝벌넝 떨면셔 하난 말리<1918박흥보전, 8a>

그러면 저는 저의 안해에게로 向하는 꼿꼿한 사랑을 일브러 꺽거 이 不具의 女性을 사랑할 수는 업섯습니다. <1923十七圓五十錢, 69>

꼿꼿하야진 등살은 고만두고 발꼬락하나 곰짝 못하는 것이 속으로 인젠 참으로 죽나부다히고 <1935솟, 134>

이때에 처음으로 ‘꼿꼿하다'의 의미가 ‘단단하고 길쭉한 것이 굽은 데가 없이 쪽 고르다'란 뜻에서 ‘강직하다'란 의미로 전의되어 나타난다. 한불자전에 ‘꼿꼿하다'의 의미로 ‘강직'을 대응시킨 것에서 의미전이가 일어났음을 알 수 있다. 그러니 19세기 말 이전에 이러한 의미가 생겨난 것이다.

‘꼿꼿하다'의 부사형이 ‘꼿꼿이'나 ‘꼿꼿히'로 나타남도 당연한 일이다.

두로 흉년이 되야시니 늣개야 심은 거슨 꼿꼿이 셔셔 도로혀 옴기지 못하니만도 못하고<1783호남윤음, 4a> 일생에 곳고 곱지 아니 하야 꼿꼿이 셔리와 눈을 업시 여기고 한줄기 굿세여<1883명성경언해, 33a>

저 긔적은 길이 매우 갑갓고 또 꼿꼿하야 가기 조흔 거살 보지 못하나냐 하거늘<1894천로역정, 하, 152b>

아젼 삼젼만 지내도 우리네 의졀을 졀문 놈의 자지갓치 꼿꼿이 안자밧고<18Xx삼션긔, 254>

그는 허리를 집고서 꼿꼿이 버틔고 섯다. <1927靑春, 178>

콧마루가 놉고 키가 크고 평슁 몸을 꼿꼿히 하고 안젓던 박 진사를 슁각하엿다. <1918무정, 2, 317>

모래 우 자기가 섯든 그 자리에 나무에 붓잡아 매여논 듯이 꼿꼿히 서 잇섯다.<1927靑春, 52>

다음의 예처럼 어근인 ‘꼿꼿' 자체가 부사처럼 쓰이기도 하였다.

시눌한 구렁이가 고개를 꼿꼿 들고 진 셔를 널늠 널늠 耆甫 夫妻 大驚호야<1918박흥보전, 37a>

‘꼿꼿하다'가 표기법의 변화로 ‘꼿꼿하다'가 된 것이다. 역시 19세기에 일어난 표기였다.

밀쵸 ㅣ 빗치 잇고 꼿꼿함이 잇고 뜨거옴이 잇스니 <1864셩교절요, 18a>

꼿꼿허다(正直)<1895국한회어, 33>

"네 벌써 먹었세요.” 하고 허리를 뒤로 꼿꼿하게 펴며 대답을 한다.<1922환희, 179>

머리가 다시 족여내는 듯하고 눈속이 꼿꼿하며 조름이 쏘다진다.<1932백구, 291>

박대함은 노후의 서름을 사는 것이라고 간곡히 충고하였으나 그의 태도는 여일 꼿꼿하였다. <1934형, 356> 딱딱한 배가 그럴적마다 퉁겨지면서 밸창이 꼿꼿한 것이 여간 켕기지 않었다.<1935봄봄, 147>

까닭없는 은혜를 거저 받지 않겠다는 신씨의 꼿꼿한 마음은 다들 아름다왔다.<1936금삼의피, 239>

어느날 식전에 내가 널본 안팍마당을 다 쓸고 허리가 꼿꼿해서 빙쩨 나와 잠간 누이 잇는데<1939임거정, 19>

어디 마저서 뺨이 부어 오를 뿐 아니라 거더 채여서 배쌀이 꼿꼿하야 한동안 쩔쩔 매엇고<1939임거, 515>

숫하게 고지식하여 한번 책임 맡은 일은 조금도 굽일 줄을 몰으는 꼿꼿한 사람이였다 <1940전야, 181>

그런데 ‘꼿꼿하다'와 유사한 말로 ‘꿋꿋하다'가 사용되고 있다. ‘물건이 휘거나 구부러지지 아니하고 썩 단단하다, 사람의 기개 의지 태도다 마음가짐 따위가 매우 굳세다'란 뜻을 가지고 있어서 ‘꼿꼿하다'의 모음변이로 ‘꿋꿋하다'가 발생한 것으로 생각된다. 그러나 자칫 잘못 생각하면 ‘꼿꼿하다'가 ‘곧다'에서 온 것이니까 ‘꿋꿋하다'는 ‘굳다'에서 온 것이 아니냐는 결론을 내리기가 쉬울 것이다. 그래서 ‘꿋꿋하다'는 ‘굳고 굳다'란 의미를 가지는데, 역시 ‘굳하다'는 없고 ‘굳굳하다'로부터 출발하여 ‘꾿꾿하다'나 ‘꿋꿋하다'로 쓰이다가 ‘꿋꿋하다'로 정착된 것처럼 해석할 가능성이 매우 높을 것이다. 그러나 그것은 사실이 아니다. 왜냐하면 ‘굳굳하다'와 같은 어형이 쓰인 적이 없으며, ‘꿋꿋하다'의 등장은 ‘곧곧하다'가 ‘꼿꼿하다'로 변화한 후에 일어난 일이고 또 ‘꿋꿋하다'가 ‘굳고 굳다'란 뜻보다는 ‘곧고 곧다'의 뜻을 가진 ‘꼿꼿하다'와 동일한 의미를 가지고 있기 때문이다. ‘꿋꿋하다'가 ‘꿋꿋하다'로 변화한 것은 단지 표기법의 변화에 따른 것이다. 그래서 ‘꿋꿋하다'는 ‘꼿꼿하다'에서 모음만 대립시켜서, 의미의 큰 대립은 없이, 대신 어감 차이만을 보이는 어형으로 발전한 것으로 보인다.

꿋꿋하다<1880한불자전, 212>

일신을 꼼짝 못하고 그 밤을 그 모양으로 지내니 원력이 꿋꿋하고 위혐한 경녁을 만히 지내본 남자 갓흘지라

도<1914금강문, 382>

달빗체 石骨彬像가치 꿋꿋하여진 그 放浪者의 꼴! <1924국경의밤, 64>

녜 하고 대답을 하고 십도록 모든 꿋꿋한 感靑은 풀려바렷다. <1927청춘, 90>

꿋꿋하다(强直)<1895국한회어, 43>

영식이는 입의 침이 말으로 혀가 꿋꿋해지는 것을 깨다랏다. <1932백구, 308>

숨은 유 초시의 지극한 정성과 꿋꿋한 의지력에 눌려 더 말할 요기가 없었다.<1932흙, 134>

오히려 자기보다 몇 살을 덜 먹은 인순이는 꿋꿋하게 백여내지 안는가.<1932고향, 138>

상훈이는 다소 혀 꼬부라진 소릴 하나 그래도 꿋꿋하였다.<1933상대, 108>

도정(都正) 이하전은 종신 가운데 꿋꿋한 사람이었다.<1933운현궁의 봄, 244>

그러문요, 지금도 꿋꿋하시고 말고와 <1936금삼의피, 237>

나는 이렇게 꿋꿋허게 살어 있소이다.<1936상록수, 458>

‘꼿꼿하다'는 ‘곧다' 의 어간 ‘곧-'이 첩어가 된 ‘곧곧'에 ‘하다'가 붙어서 만들어진 단어인 ‘곧곧하다'가 된소리로 된 결과이다. 그리고 ‘꿋꿋하다는 ‘굳고 굳다'의 뜻을 가진 ‘굳굳하다'에서 온 말이 아니고, ‘꼿꼿하다'의 모음

만 바꾸어 감정이 큰 말을 만들어낸 것이다. 어찌 보면 유사한 의미를 가지는 두 단어가 동일한 구조를 가지고 동일한 과정을 거쳐 만들어질 것 같지만, 의외로 체계와 구조를 벗어 던지고 전혀 다른 변화 과정을 겪기도 한다. 그것은 어휘가 언어 외적인 요인에 의한 변화를 겪을 수 있기 때문으로 보인다.

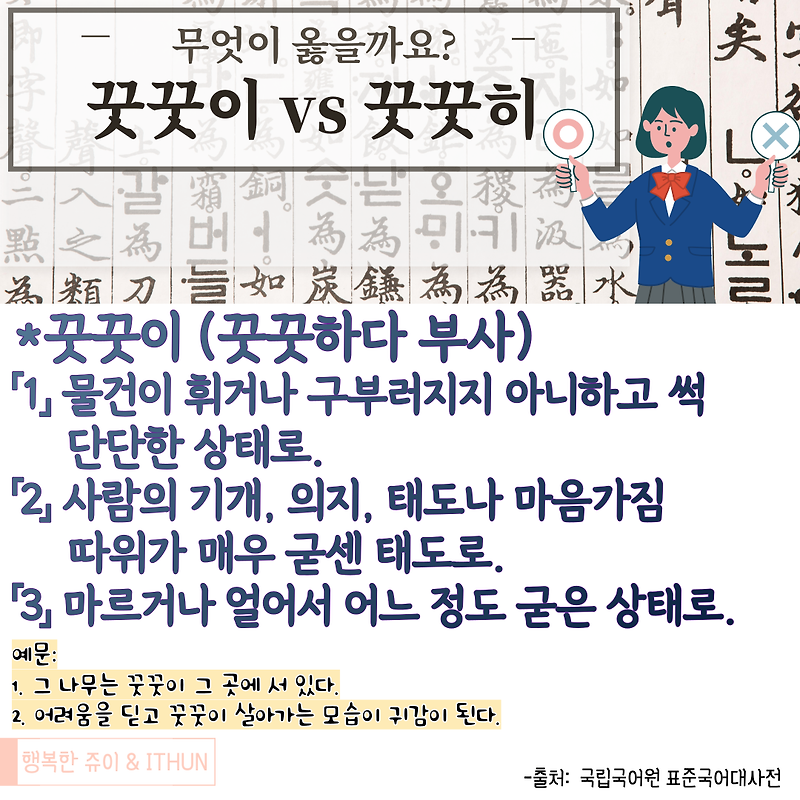

-이/-히 구별법

1. ㅅ받침 뒤에서는 -이2. 첩어 뒤에서는 -이3. 부사 뒤에서는 -이