1910년대 국내 독립운동단체 두문자 : 독 풍 조 대

독 : 독립의군부(1912)

풍 : 풍기광복단(1913)

조 : 조선국권회복단91913~1919)

대 : 대한광복회(1915~1918 대구)

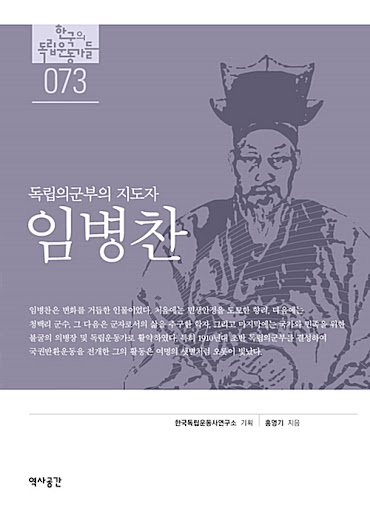

1. 독립의군부(1912)

독립의군부라 함은 1910년대 국내에서 조직된 의병 운동 계열의 비밀 항일 단체를 말한다. 독립의군부는 전 낙안 군수 임병찬이 고종(高宗, 재위 1863~1907)의 밀지를 받아 조직한 단체로 알려져 있다. 1912년 9월 고종의 밀지가 처음 내려졌을 때는 고사하였지만, 1913년 1월과 2월에 다시 밀지를 받고는 단체를 조직하였다. 독립의군부는 기존에 의병 투쟁을 전개했던 유림들이 주축이 되어 전국적으로 조직이 추진된 의병 계열의 비밀 단체였는데, 전라도 지역 조직이 가장 활발히 활동하였다. 국권 반환과 일본군 철병을 목적으로 한 독립의군부는 국권 회복 요구서의 발송을 비롯하여, 태극기 게양 운동과 향약 실시 운동을 추진했다. 이러한 운동은 일제 헌병 경찰의 감시와 탄압이 심했던 상황에서 한국민의 독립 정신을 환기시키고 한국민이 일제의 지배에 항거하고 있음을 외부에 알리는 운동이었다.

조선 총독인 데라우치 마사타케(寺內正毅)와 일본의 내각총리대신인 오쿠마 시게노부(大隈重信)에게 보낸 투서가 문제가 되어 1914년 5월 수원군 대표 김창식이 발각되었다. 이후 임병찬을 비롯한 관련 인사들이 연이어 체포되면서 조직이 와해되었다. 독립의군부는 대한제국의 부활을 추진하는 복벽주의적(復辟主義的) 성격을 가진 운동이었지만, 의병 투쟁을 계승하여 전국적인 독립운동을 추진했다는 것에서 그 의의를 찾을 수 있다.

2. 풍기광복단(1913)

풍기광복단이라 함은 1910년대에 경상북도 풍기에서 채기중(蔡基中)이 결성한 항일운동단체를 말한다. 1913~1915년 해외독립운동기지 건설과 관련하여 독립군 군자금 모집과 국내외 연락활동을 전개하였고, 1915년 박상진(朴尙鎭)의 조선국권회복단(朝鮮國權回復團)의 일부 인사와 함께 대한광복회(大韓光復會)를 결성하여 친일인사, 악질 부호 처단에서 큰 성과를 거두었다.

이 비밀결사의 이름은 ‘풍기광복단’이지만 풍기 출신은 거의 없었고 이곳에 우거(寓居)하거나 의병활동을 위해 머무르던 인사들이 대부분이었다. 예를 들어 이 결사를 이끈 채기중(蔡基中)은 함창군(현재 상주군) 출신이었다. 풍기가 비밀결사의 결성장소가 된 것은 이곳이 8도 이주민들의 출입이 잦아 의병이나 지사들이 은거하여 활동하기 좋은 곳이었기 때문이다.

풍기광복단은 1913년 채기중이 중심이 되어 결성되었는데, 조직의 골격은 이미 1912년 말부터 이루어지고 있었던 것으로 보인다. 초기의 참가자 규모는 10여 명의 소수였다. 주요 인물은 채기중을 비롯해 유창순(庾昌淳, 천안)·유장렬(柳璋烈)·한훈(韓焄, 청양)·강순필(姜順必, 상주 또는 봉화)·김병렬(金炳烈)·정만교(鄭萬敎)·김상옥(金相玉)·정운홍(鄭雲洪, 괴산)·정진화(鄭鎭華, 예천) 등이었다. 대개 경상도 북부와 충청도 출신이다.

참가자의 성향은 강순필이 이강년(李康秊) 의진, 유창순·한훈이 민종식(閔宗植) 의진에서 활동하고, 유장렬이 후기의병기에 전북에서 의병으로 활동했던 점에서 볼 수 있듯이 의병운동 참가자들이 주도한 조직이었다. 학력은 대체로 유학(儒學)을 배웠거나 무학(無學)인 경우가 많았다. 이러한 기질적, 학문적 성격은 풍기광복단이 1915년 조선국권회복단(朝鮮國權回復團) 일부 인사와 대한광복회(大韓光復會)로 확대 발전할 때 조선국권회복단의 구성원들이 신학(新學)을 학습하고 일정한 경제력을 지녔던 점과 대비가 된다.

한편 풍기광복단이 결성된 이후에는 채기중을 매개로 하여 점차 단원이 보강되었다. 이는 세력 확장에 결정적인 계기가 되었다. 주요 인물은 양제안(梁濟安) 부자·황상규(黃相奎)·김대지(金大池)·이각(李覺) 등이었다. 양제안 부자는 풍기 및 만주 일대에서 조직을 정비하며 본 단의 발전에 기여하였다. 황상규 등은 청년지식인집단으로 신학(新學)을 이수하였으며 어느 정도 경제력을 갖춘 인물들이었다. 과거 일합사(一合社)라는 비밀결사를 조직한 경험도 있었다. 따라서 이들의 영입으로 인적구성과 활동반경은 한층 확대될 수 있었다.

이후 풍기광복단은 1915년 박상진(朴尙鎭)이 이끄는 조선국권회복단 일부 인사와 영남에서 분산적으로 활동하던 항일세력을 규합하여 대한광복회(大韓光復會)로 확대 발전하였다. 풍기광복단의 조직과 활동은 끝까지 비밀이 유지되어 일제강점기 전 기간을 통해 철저히 은폐되었고, 1918년대한광복회 조직이 발각되었을 때에도 풍기광복단의 결성사실은 노출되지 않았다. 그러다가 해방 후에 생존단원인 한훈(韓焄)에 의해 비로소 그 존재가 세상에 알려지게 되었다.

비밀결사의 특징상 뚜렷한 외곽조직을 갖지 않고 생업에 종사하며 비밀회합을 통해 진로를 모색하는 등 철저하게 비밀활동을 유지하였다. 주요 활동은 무기 구입, 군자금 모집, 단원 보강이었다. 본 단을 이끌었던 채기중은 강병수와 함께 자금탈취계획을 세우고 영월에 일본인이 경영하는 중석(重石)광산에 광부로 잠입하여 활동하였다. 또한 대구의 상덕태상회(尙德泰商會)와 영주의 대동상점(大同商店) 그리고 안동이종영(李鐘韺) 의 자택 등을 이용해 각지의 지사 및 만주의 독립운동기지와 연락을 취하고 독립운동자금을 확보하였다. 가장 역점을 둔 활동은 단원을 보강하는 일이었다. 그러나 전체적으로 풍기광복단 시기의 표면적인 활동은 적었던 것이 사실이었다. 반면 1915년 대한광복회로 확대된 시기 이후에는 친일 지주·부호나 일본인을 처단하는 과정에서 실행을 맡았다.

동시대에 결성된 비밀결사 중 가장 전투적인 성향을 갖춘 항일단체로서, 1915년 대한광복회로 조직을 발전시킨 후에는 전국적 지부망을 갖추고 국내 항일운동을 선도하였다. 1918년 조직 일부가 노출되었으나 잔존세력은 1919년 3·1운동 이후에도 투쟁을 계속하였다.

3. 조선국권회복단(1913~1919)

조선국권회복단이라 함은 1915년 경상북도 달성(지금의 대구광역시 달성군)에서 조직된 독립운동단체를 말한다. 박상진(朴尙鎭)이 1915년 1월 동지들과 함께 국권회복운동과 단군봉사(檀君奉祀)를 목적으로 조직하였다.

임원은 중앙총부통령(中央總部統領) 윤상태(尹相泰), 외교부장 서상일(徐相日), 문서부장 서병룡(徐丙龍)·이영국(李永局), 유세부장 정순영(鄭舜永, 또는 舜泳), 교통부장 이시영(李始榮)·박영모(朴永模), 기밀부장 홍주일(洪宙一), 권유부장 김규(金圭), 결사대장(決死隊長) 황병기(黃炳基)였으며, 마산에 설치된 경상남도지부 지부장은 안확(安廓)이었다.

단원은 혁신 유림들이 중심을 이루었다. 중요한 활동 거점은 대구박상진의 상덕태상회(尙德泰商會), 서상일의 태궁상회(太弓商會), 경상북도 칠곡윤한병(尹翰炳)의 향산상회(香山商會), 부산안희제(安熙濟)의 백산상회(白山商會) 등으로서 모두 곡물상회였다.

단원들이 대부분 부호이거나 중류 이상의 경제력을 지니고 있어, 이들로부터 많은 군자금을 거둬들여 만주의 무장독립군에 제공하였다. 그런데 1915년 7월 이 같은 방식의 항일운동에 한계를 느낀 박상진이 이미 1913년에 조직되어 활동중인 풍기광복단(豐基光復團)과 함께 대한광복회를 조직, 총사령이 되었다. 이들은 본부를 대구의 상덕태상회에 두었다. 무장 독립군을 양성, 일본인 고위 관리 및 친일 반역자를 처단하고 최종적으로는 일제의 섬멸을 목표로 하였다. 국권회복단원 중 이시영·정순영·홍주일·김재열(金在烈)·정운일(鄭雲馹)·최준(崔浚)이 여기에 참여하였다.

그러나 국권회복단은 별도의 조직체로 활동을 계속, 1919년 3·1운동이 일어나자 경상남도 창원에서 만세시위를 주도하고 진동헌병주재소를 습격하였다. 또한 유림이 파리강화회의에 독립청원서를 보낸 파리장서의거를 추진하기도 하였다. 그 뒤 조직이 노출되어 단원들이 모두 일본 경찰에 붙잡혔다.

이 단체는 국내 항일민족운동이 상대적으로 침체하였던 1910년대에 조직, 활동하여 항일민족운동의 역량을 3·1운동을 거쳐 1920년대로 연결시켜 주었다는 점에 커다란 의의가 있다.

4. 대한광복회(1915~1918 대구)

대한광복회는 1915년 7월 대구에서 결성된 독립운동단체이다. 한말의병 계열과 계몽운동 계열이 연합 결성한 단체로, 1913년 경상북도 풍기에서 조직된 광복단과 1915년 대구에서 조직된 조선국권회복단이 중심이 되었다. 만주에 무관학교를 설치하고 독립군을 양성해 독립을 쟁취하려 했다. 초기에는 군자금 모집 활동에 주력했으며 친일세력들을 처단하는 의협투쟁도 전개했다. 1918년 총사령관 박상진을 비롯한 5명이 사형선고를 받고 다수의 회원이 체포되면서 큰 타격을 입었다. 국내 독립운동조직이던 대한광복회는 1920년대 광복단결사대와 주비단으로 계승되었다.

1910년대 독립을 목적으로 무장투장을 전개해 독립을 달성하려했던 대표적인 국내독립운동단체이다. 광복회는 1915년 7월 15일(음) 대구 달성공원에서 한말 의병계열과 계몽운동계열이 연합 결성한 단체로 1913년 경상북도 풍기에서 조직된 광복단(光復團)과 1915년 대구에서 조직된 조선국권회복단이 중심이 되어 창립되었다.

광복회의 창립목적은 국권을 회복하고 독립을 달성하는 것으로 만주에 무관학교를 설립하고 독립군을 양성해 무력이 준비되면 일제와 전쟁을 치른다는 것이었다. 한인들을 만주로 이주시키고 농토를 개간해 식량과 병력을 공급할 계획이었으며, ‘무력준비 · 무관양성 · 군인양성 · 무기구입 · 기관설치 · 무력전’이라는 투쟁방략을 세우고 군대식으로 조직을 편재했다.

광복회는 1910년대 독립전쟁을 실현하기 위해 국내에서 조직된 단체로 1910년대 국내독립운동의 공백을 메우고 민족역량이 3 · 1운동으로 계승될 수 있는 기반을 제공했다. 한말 국권회복운동을 전개했던 의병계열과 계몽운동계열이 연합했으며, 이념상으로도 복벽주의(復辟主義)와 공화주의(共和主義)가 통합된 단체였다. 광복회는 1920년대 광복단결사대와 주비단으로 계승되었으며, 광복회가 전개한 의협투쟁은 1920년대 의열투쟁의 선구적 역할을 담당하기도 했다.

'한국사 두문자' 카테고리의 다른 글

| 만주 투쟁사 두문자 : 봉훈청 참한자 (0) | 2025.01.18 |

|---|---|

| 미주지역 독립운동 단체 두문자 : 한공 보대국흥 (2) | 2025.01.18 |

| 갑신정변 개혁안 두문자 : 14 신지호 순입환규 흥탐 (0) | 2025.01.18 |

| 1910년대 중국 상하이 독립운동 : 동 혁 청 (0) | 2025.01.18 |

| 1910년대 북간도 독립군 기지 두문자 : 북서명 중간의 (0) | 2025.01.17 |

댓글