신익희 생가를 찾아서

신익희 생가는 독립운동가이자 정치가인 신익희가 태어난 곳이다. 신익희申翼熙는 경기도 굉주에서 태어나 1908년 한성외국어학교에서 영어를 배우고, 1910 년 일본에 건너가 와세다대학早稻田大學 정경학부政經學部에 입학했다. 유학중 한국 유학생들과 학우회를 조직해 총무 회장 등을 지내면서 학생운동을 벌이고, 기관지로 「학지광」을 발간했다. 1918년 보성법률상업학교 교수로 취임했고, 그해 말부터 최린, 송진우 등과 독립운동의 방향을 논의했다. 1919년 3 .1운동 당시에는 해외와의 연락업무를 맡았으며, 그 해 상하이 上海로 망명하여 임시정부 조직을 위한 비밀회의를 갖고 임시의정원 회의를 열어 국호, 관제, 정부관원 및 임시헌장 등을 의결 선포하는 등 역사적인 대한민국임시정부의 탄생에 기여하였 다 이후 대한민국임시정부의 내무차장 외무차장 국무원비서장 법무총장 외무총장 문교부장 등을 지냈다. 내무부장 재임 중 8.15 방을 맞이해 귀국하였다.

1. 양명학 집안 출신으로 일본 유학을 택하는 신익희

신익희의 집안은 양명학의 가문이었고, 그 가운데도 강화학파에 속했다. 강화학파는 조선의 대표적인 양명학자였던 정제두鄭齊斗의 강화도 이주를 계기로 형성 되었다. 정제두에게서 발원된 강화학파의 한 줄기는 손녀사위인 이광명李匡明과 그 종형제들인 이광신李匡臣, 이광사李匡師로 이어졌는데, 이광신은 곧 한말 강화학의 대가인 영쟤寧齋 이건창李建昌의 고조부이다. 강화학파의 다른 한 줄기는 해공 집안으로 이어졌다. 그것은 해공의 고조부인 신대우申大羽가 정제두의 손녀사위이자 학통 계승자였기 때문이다. 집안이 어려웠던 신대우는 강화도 학곡리에서 처가살이를 하며 정제두에게 양명학을 전수받았다. 그리고 그의 학문은 신진申縉. 신작申綽. 신현申絢 등 세 아들에게로 이어졌는데, 그 가운데 막내인 현이 신익희의 증조부가 된다. 신현은 강화에서 광주 사촌으로 이주하여 광주의 신씨 문중을 열었고, 양명학을 가학家學으로 전수하였다. 신익희의 집안에서는 신대우 이래 권세에 아부하거나 타협하지 말고, 하늘과 국가와 민족과 후손을 사랑하라는 마음과 정신을 가르쳤다. 신익희는 5세부터 맏형인 신규희申揆熙에게서 한학을 배웠으니, 그는 어려서부터 정통 양명학 집안에서 현실 개혁적이며 지행합일의 정신을 내면화 했을 것이다. 이러한 그가 을사조약 야후 국권이 상실된 후에는 신학문을 배우기로 결심하였다. 1908년 상경하여 관립 한성외국어학교 영어과에 입학하였다. 그런데 그가 한성외국어힉교를 졸업한 1910년 우리나라는 일제의 식민지가 되고 말았다.

나라가 식민지로 전락하자 신익희는 실력 양성을 바탕으로 한 독립운동으로 현실을 타파하기 위해 일본 유학에 나섰다.

‘'우리는 현실을 적시하여 바르게 보아야 한다. 우리가 원수인 적을 몰아내고 나라를 찾는 데는 부질없이 감상에만 흐르지 말고, 현대로 개화 진보한 일본에 가서 배워 이기고 일어서야 한다.''

는 극일의 심정으로 일본 유학을 단행하여, 1912년 일본 와세다 대학 정치경제학부에 입학하였다.

2. 신익희의 민족교육 운동

1913년 여름 방학 때 귀국한 신익희는 신규희, 신필희申弼熙 등 손위 형들과 함께 광주 생가에 광동의숙을 설립하여 민족교육운동을 전개하였다. 그는 광동의숙 설립취지서에서 다음과 같이 민족교육의 중요성을 강조하였다.

"땅에 종묘를 심고 김매고 북돋아주지 않고서 그것이 자라지 않는다고 근심하는 것은 사람을 가 르치지 않고 그 성숙을 재촉하는 것과 다르지 않다. ...... 그 문지기까지 경서經書에 능통함이 한漢나라의 융성을 가져왔다 ...... 사람은 배우지 않고는 어떤 일도 이룰 수 없다. ...... 나라의 원기를 배양하고 후진들의 성공을 위해 이 강숙을 세운다."

교육이 없이는 개인의 성공도, 민족의 독립도 불가능하다는 것을 암시하는 것이다. 그래서 신익희는 자신이 태어나 자라며 공부하던 사랑채에 강숙을 열고, 인근 마을에서 80여 명의 학생들을 모아 공부시켰다. 특히 이때 신익희는 관립학교의 교과서를 사용하면서도 애국 독립심을 고취시켰기 때문에 총독부가 금서로 정한 「유년필독」을 가르치면서 민족의식을 고취시키기도 하였다.

신익희는 1917년 와세다대학을 졸업한 후 귀국하여 사립학교에 들어가 민족교육운동을 계속하였다. 최규동崔奎東 교장의 부탁으로 중동학교에서 교편을 잡았다. 그리고 1년 후인 1918년 고려대 전신인 보성법률상업학교의 교수로 자리를 옮겨 비교헌법, 국제공법, 재정학 등을 강의하면서 민족교육운동에 잎장섰다. 그 효과는 신익희의 제자인 강기덕, 한창횐韓昌桓이 학생대표로서 3.1운동의 추진과 전개과정에서 중심적인 역할을 수행했던 것에서 찾아볼 있다.

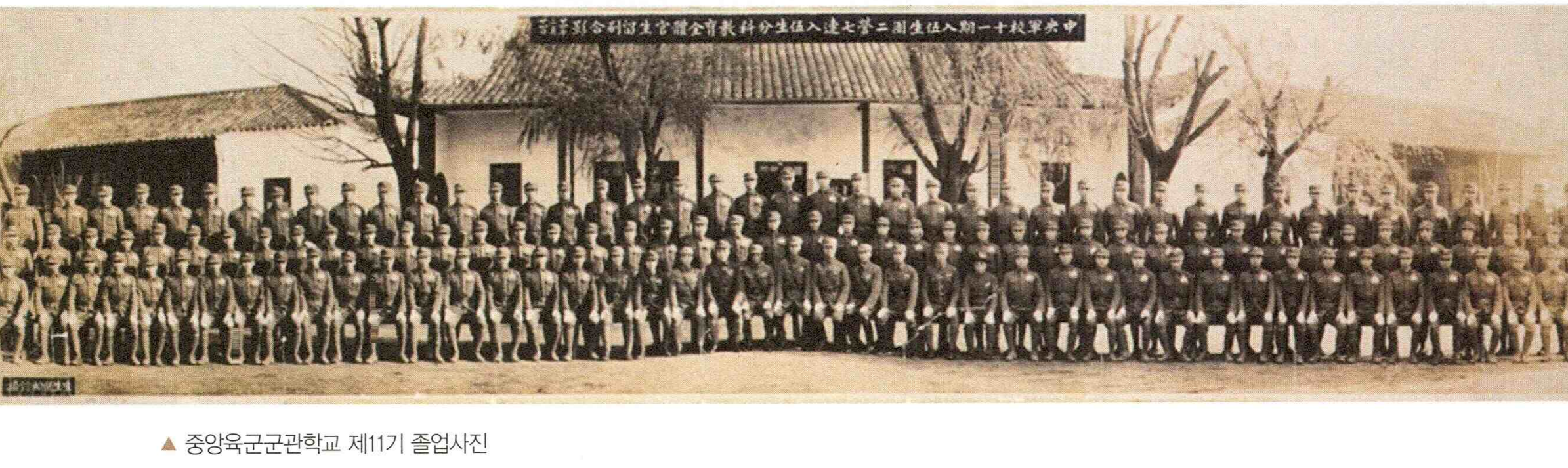

신익희의 민족 교육에 대한 열정은 중국에서 활동할 때에도 식지 않았다. 1932년 난징에서 한국혁명당을 창당하여 무장 독립투쟁을 준비하면서도 「우리의 길」이라는 기관지를 발행하여 한인동포들의 민족정신과 독립의지를 배양시켰다. 1935년 창당된 민족혁명당에 몸담고 있을 때도 중앙집행위원으로 중국중앙육군군관학교 낙양분교 한인특별반 졸업생들의 교양훈련을 맡았다. 이때 신익희는'국내외 정세'라는 과목을 가르쳤다.

교육운동에 대한 신익희의 열망은 해방 후에도 이어졌다. 1946년 3월 3일 신익희의 주도로 '국민대학설립기성회'가 발족되었다. 국민대학설립 기성회에 참여한 인사들을 보면, 고문에 김구와 김규식, 명예회장에 조소앙, 회장에 신익희 등이었다. 임정 요인들을 중심으로 국민대학 설립이 추진되었던 것이다. 이러한 임정 세력의 움직임에 대응하여 미군정은 8월 27일 「국립서울대학교 설립에 관한 법령」을 공포한 뒤 9월 1일 국립서울대학교를 개교하였다. 이날은 바로 임정과 신익희가 '국민의 대학'이자 ‘민족의 대학'으로 설립한 국민대학교의 개교일이었다. 국민대학은 임시정부가 「건국강령」에서 밝힌 삼균주의적 교육이념을 실현할 ‘국민의 대학'으로 그리고 자주적 민족교육을 실천할 ‘민족의 대학'으로 설립되었다. 그리고 설립의 중심에는 임정의 내무부장으로서 끊임없이 민족교육을 실천해 왔던 신익희가 있었다.

3. 대한민국임시정부의 수립과 결별, 그리고 복귀

1918년 6월경 국내에 윌슨의 민족자결주의 원칙이 알려지자 신익희는 최린崔麟, 임규林圭, 송진우宋鎭禹, 최남선崔南善 등과 국내에서 독립운동을 비밀리에 논의하였다. 그리고 그해 11월 국외 독립운동 단체 및 지도자들과 상의할 임무를 띠고 국외로 나갔다 .그는 만주 노령의 독립군 지도자들을 만나 국내의 독립운동과 공조문제를 논의하고 3 .1운동 발발 직후에 귀국하였다. 국내에 들어와 평양을 지나면서 3.1운동을 목격한 신익희는 곧 서울에서의 만세시위를 계획하였다. 그리하여 제자인 보성법률상업학교 학생 강기덕, 한창환 등과 3월 5일 남대문역(지금의 서울역) 앞 만세시위를 추진하였다. 이 만세시위는 3월 3일 고종의 인산에 참배하고 후향하는 사람들에게 강렬한 인상을 심어주어 3 .1운동을 지방으로 확산시키는 데 크게 기여하였다. 이로써 일본 경찰의 주목을 받게 된 신익희는 3월 14일 용산역을 빠져나와 중국으로 망명하였다.

1919년 3월 19일 상하이에 도착한 신익희는 독립운동의 총괄기관인 임시정부 조직에 적극 참여하게 되었다. 4월 10일 대한민국 임시의정원을 구성하고, 4월 11일 .대한민국임시헌장을 제정하여 조각을 마침으로써 대한민국임시정부를 수립한 것이다. 이때 신익희는 경기도 선출 위원으로 임시의정원에 참여하여 이광수, 조소앙 등과 함께 대한민국임시헌정 제정 기초위원으로 활약하였다. 와세다 대학에서 정치경제학을 전공하였고, 보성법률상업학교에서 비교헌법을 강의했던 신익희는 대한민국임시헌장 제정에 주도적인 역할을 했을 것이다. 임시의정원의 결의를 거쳐 선포된 「대한민국임시헌장」의 내용은 다음과 같다.

제1조 대한민국은 민주공화제로 함

제2조 대한민국은 임시정부가 임시의정원의 결의에 의하여 이를 통치함

제3조 대한민국의 인민은 남녀귀천과 빈부의 계급이 없고 일체 평등함

제4조 대한민국의 인민은 종교 언론 저작 출판 결사 집회 신서信書 주소이전 신체와 소유의 자유를 향유함

제5조 대한민국의 인민으로공민 자격이 있는 자는 선거권과 피선거권이 있음

제6조 대한민국의 인민은 교육 납세와 병역의 의무가 았음

제7조 대한민국은 신神의 의사에 의하여 건국한 정신을 세계에 발휘하며 나아가 인류의 문화와 평화에 공헌

하기 위하여 국제연맹에 가입함

제8조 대한민국은 구황실舊皇室을 우대함

제9조 생명형生命刑 신체형身體刑과 공창제公娼制를 전폐함

제10조 임시정부는 국토회복후 만1개년 내에 국회를 소집함

「대한민국임시헌장」은 근대 민주국가의 정치 경제 사회적 기본원칙과 정신을 갖추고 있기 때문에 지금 보아도 손색이 없다.

대한민국임시정부의 조각이 이루어지자 신익희는 초대 내무차장으로 활동하였다. 그리고 각지에서 수립된 임시정부가 한성정부를 정통으로 하여 통합 운동을 전개할 때 법무차장으로 통합 임시정부의 헌법 초안을 마련하기도 했다. 상하이 임시정부의 헌법을 개정하여 통합 임정의 헌법을 제정하는 일에도 앞장 선 것이다. 이후 신익희는 대한민국임시정부의 내무총장 대리, 외무총장 대리, 국무원 비서장 법무총장 및 임시의정원 부의장 등을 두루 역임하였다. 신익희는 국민대표회의 개최 문제가 현안으로 떠올랐을 때, 국민대표회의 소집의 걸림돌이 있던 이승만 대통령에 대한 불신임 운동을 일으키고 독립운동 세력의 통일과 임정의 지도력 회복을 위해 노력하였다. 그러나 1923년 1월부터 5월에 걸쳐 개최된 국민대표회의는 개조파와 창조파의 첨예한 갈등으로 결국 독립운동 세력의 대립만 격화시킨 채 성과없이 끝나고 말았다. 신익희는 국무원 비서장으로 임시정부를 정상화시키려고 많은 노력을 기울였지만, 그의 노력이 허사로 돌아가자 새로운 독립운동의 방책을 찾아 임시정부를 떠났다.

대한민국임시정부를 떠난 신익희는 독자적인 길을 걸으며 서안西安에서 중국 국민당 후징이胡景翼와 연계하여 활동하기도 하였다. 그러다가 1932년 7월 윤기섭, 성주식, 김홍일 등과 난징에서 한국혁명당을 창당하였다. 신익희는 대일 항전에서 민족의 역량을 결집시키기 위하여 자신이 속한 한국혁명당을 만주사변 이후 만주에서 중국 관내 지역으로 이동한 한국독립당과 합쳐 신한독립당을 창당하였다. 그리고 1935년에는 신한독립당 의열단 조선혁명당 한국독립당 대한독립당 등 5개 정당을 통일하여 민족혁명당을 결성하였고, 1938년에는 좌익 계열 의청년들과 함께 조선청년전위동맹을 조직하여 활동한 일도 있었다. 이러한 신익희를 대한민국임시정부로 끌어들인 인물은 조소앙이었다. 상하이에서 대한민국임시정부를 수립할 때 같이 임시헌장을 기초했던 조소앙은 외무부장을 맡고 있으면서 신익희를 외교연구위원으로 임명하였다. 다시 조소앙의 추천에 의해 1943년 3월 4일 외무부 차장에 임명되었다. 이로써 신익희는 20여 년 만에 다시 임시정부로 돌아왔다. 신익희가 대한민국임시정부에 복귀하였을 때는 중국 관내 지역에서 활동하고 있던 좌우익 독립운동세력이 대부분 임시정부 산하로 집결한 이후였다. 그는 좌우익 세력이 임시정부로 일을 이루어 좌 우 연합정부를 구성할 때 대한민국임시정부의 내무부장으로 선임되었다. 내무부의 주요한 업무는 충칭을 중심으로 한 동포들과 대한민국임시정부의 안전을 보호하는 일이었다. 당시 충칭에는 많을 경우 600여 명에 이르는 한인들이 거주하고 있었는데 이들이 바로 대한민국임시정부의 세력기반이었다. 이들을 보호 관리하는 일이 곧 대한민국임시정부가 유지 운영되고 활동할 수 있는 기반을 구축하는 일이기도 하였다. 이후 신익희는 충칭에서 광복을 맞이하고, 1945년 12월 1일 대한민국임시정부 요인 2차 환국 때 귀국하였다. 귀국 후 국민대학을 설립하고, 자유신문을 발행하는 등 교육 언론활동에 힘을 기울였으며, 1948년 제헌의원 선거에서 경기도 광주에서 출마하여 당선되었다. 그는 초대 국회부의장에 선출되어 대한민국 정부 수립에 공헌하였으며, 1956년 민주당 후보로 대통령에 출마하였으나 선거를 얼마 앞두고 급서하였다.

'한국사 두문자' 카테고리의 다른 글

| 엄항섭 생가 터_독립운동가4 (0) | 2025.04.04 |

|---|---|

| 조소앙 형제 집터_독립운동가3 (0) | 2025.04.02 |

| 지청천_독립운동가를 찾아서 (0) | 2025.03.09 |

| 대들보의 어원자료 (0) | 2025.01.25 |

| 민족주의 사학 두문자 : 신낭가 박혼식 정얼보 문조심 최불암 (0) | 2025.01.23 |

댓글