태종 이방원 : 태 육 사 의 승 신 주 계 혼 서 양 호

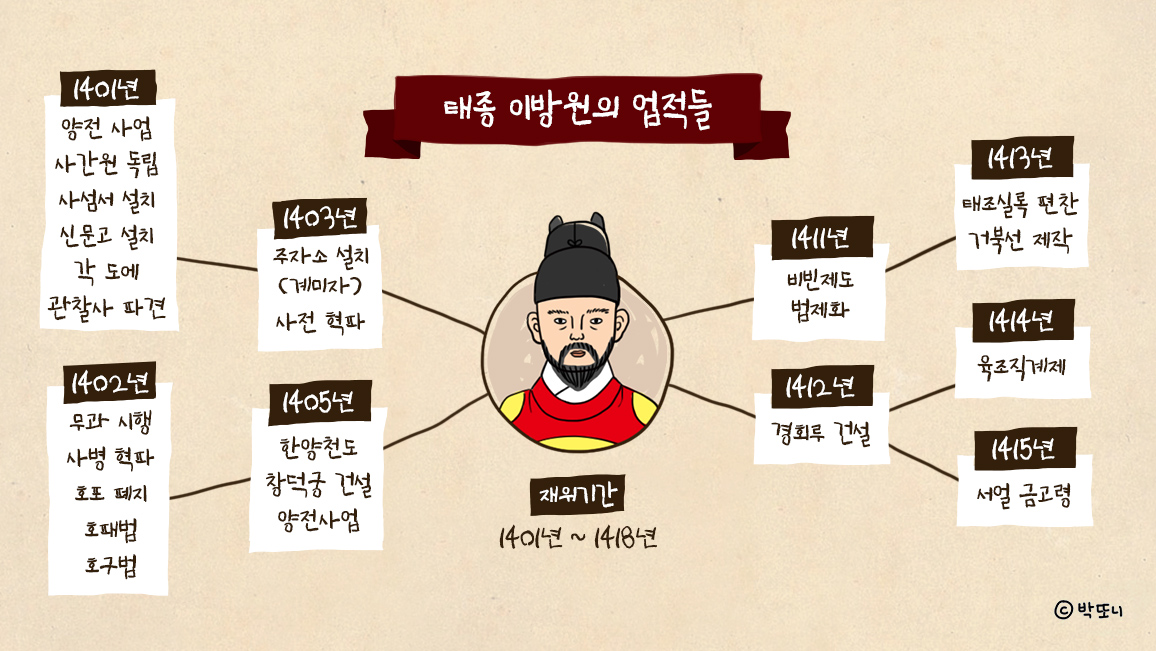

태 : 태종(1400~1418)

6조 : 6조 직계제

사 : 사간원 독립(귀족 견제)

의 : 의금부 설치

승 : 승정원 설치

신 : 신문고 설치(연산군 폐지 영조 부활)

주 : 주자소 설치

계 : 계미자

혼 : 혼일강리역대국지도(이회, 이무 세계지도)

서 : 서얼금고법(서얼 문과 응시 제한 무과 잡과 가능)

양 : 양전사업실시(토지장부 20년)

호 : 호패법

1. 태종(1400~1418)

태종은 조선전기 제3대 왕이다. 재위 기간은 1400~1418년이다. 태조의 다섯째 아들로서 조선 건국과정에서 결정적인 고비마다 몸을 사리지 않고 나선 인물이다. 건국 후 신진개혁세력과 갈등을 겪었지만 정도전 일파를 제거하여 국권을 장악하고 정종의 양위를 받아 즉위했다. 의정부를 거치지 않고 육조를 직접 관할하면서 왕 중심의 정치를 펼쳤고, 왕권을 강화하기 위해 공신과 외척을 무더기로 제거했다. 광범위한 분야의 문물제도를 정비하고 중앙집권을 이룩함으로써 세종 성세의 토대를 닦았다. 능호는 헌릉으로 서울특별시 서초구에 있다.

재위 1400∼1418. 본관은 전주(全州). 이름은 방원(芳遠)이다. 자는 유덕(遺德)이다. 태조의 다섯째 아들로, 어머니는 신의왕후 헌씨이다. 비는 민제의 딸 원경왕후이다. 성균관에서 수학하고 길재와 같은 마을에 살면서 학문을 강론하기도 하였다. 한때 원천석에게서 가르침을 받았다. 1383년(우왕 9) 문과에 급제하였다. 1388년(창왕 즉위년)부터 이듬 해까지 고려왕실을 보호할 의도에서 감국(監國)을 요청하는 사명을 띠고 명나라에 파견된 정사 문하시중 이색의 서장관이 되어 남경에 다녀왔다. 1392년(공양왕 4) 3월에는 이성계(李成桂)가 해주에서 사냥하다 말에서 떨어져 중상을 입었다. 이를 기화로 수문하시중 정몽주는 간관(諫官) 김진양 등이 공양왕에게 상소하게 하여 정도전 등 이성계파의 핵심인물을 유배하고 이성계까지 제거하려 하였다. 이 때 이방원은 판전객시사(判典客寺事) 조영규 등을 시켜 정몽주를 격살함으로써 대세를 만회하였다. 같은 해 정도전 등과 공작하여 도평의사사로 하여금 이성계 추대를 결의하게 하였다. 왕대비(王大妃: 공민왕 비 안씨)에게 압력을 넣어 공양왕을 폐위시킨 뒤 이성계를 왕위에 오르게 하였다.

조선이 개국되자 1392년(태조 1) 8월에 정안군(靖安君)으로 책봉되었다. 그러나 강비(康妃: 태조의 계비) · 정도전 등 개혁파의 배척으로 군권과 개국공신책록에서 제외되고 세자 책봉에서도 탈락하였다. 1394년 명나라에서 왕자를 입조시키라고 요청하자 남경에 가서 명나라 태조와 회견하고 생흔(生釁) · 모만(侮慢) 문제에서 비롯된 입명문제 등을 해결하였다.

2. 6조 직계제

조선의 최고위 행정 기구로는 의정부와 6조가 있었다. 의정부는 국정 전반의 모든 업무에 대해 국왕과 함께 논의하는 기구였고, 6조는 실제 업무를 수행하는 행정 관서였다. 건국 초기에는 특정 현안이 발생하면 6조에서 의정부로 보고한 후, 의정부에서 1차적인 검토를 거친 다음 국왕과 논의하여 최종 결정하는 형태로 이루어졌는데 이를 의정부 서사제(議政府署事制)라고 하였다. 그러나 의정부 서사제는 의정부의 권한이 비대화되면서, 상대적으로 왕권이 제한되는 결과를 낳았다. 이에 따라 국왕권의 강화를 꾀했던 태종(太宗1400~1418)은 6조의 업무를 장관인 판서가 국왕에게 직접 보고하는 6조 직계제를 시행하였다. 아울러 6조 장관인 판서의 직임을 정2품으로 승진시켜 종전보다 권한을 더욱 강화시켰다.

6조 직계제는 국정 운영에서 국왕의 역할을 강화시켰으나, 반면 국왕이 막대한 업무량에 시달려야 하는 단점이 있었다. 이에 따라 세종(世宗, 재위 1418~1450) 대에는 세종의 건강 악화로 인하여 의정부 서사제가 다시 부활하였다. 세조(世祖, 재위 1455~1468)가 국왕에 즉위한 이후 다시 왕권 강화를 위하여 6조 직계제를 시행하였으며, 이후 『경국대전(經國大典)』에도 6조 직계제가 수록되면서 조선의 기본적인 행정 체계로 자리 잡게 되었다. 그러나 국왕이나 의정부 혹은 조선 후기의 최고 회의 기관인 비변사의 정치적 역할과 상호 관계에 따라 6조 직계제의 실제 운영 양상은 시기별로 차이가 있었다.

3. 사간원 독립(귀족 견제)

사간원은 간쟁(諫諍)과 논박(論駁)을 통해 국가 정치에 참여하는 기관이다. 국왕과 신료들을 언론 활동을 통해 간쟁, 탄핵하였기 때문에 국가의 핵심적인 기관으로 인정되었다. 고려시대에는 간관은 있었지만 문하부에 소속된 낭사들에게 직무를 맡겼을 뿐, 독립관서로서 설치되지는 못했다. 사간원은 태종대 처음으로 독립관서로 설치되었고, 이후 업무 특성상 점차 정치력을 발휘하면서 사헌부와 함께 양사(兩司) 대간(臺諫)으로 칭해졌다. 성종대 홍문관이 설치되면서 양사 대간과 함께 삼사(三司)로 불리며 조선시대의 핵심적인 권력 기구로 성장하였다. 1894년(고종 31) 갑오개혁으로 제도 개편이 있기 전까지 조선시대 내내 유지되며 영향력을 발휘했다.

사간원은 조선 태종대 처음 독립 관서로 등장한다. 사간원의 본래 직무는 ‘간쟁’에 방점이 있었고, 이에 따라 ‘간관(諫官)’으로 불리기도 하였다. 간관은 통일신라시대인 659년(무열왕 6) 사정부(司正府)에서 그 연원이 보이나 실제 역할에 대해서는 확실하지 않고, 고려시대에 들어와 중서문하성 소속의 관료들이 간관의 역할을 수행하였다. 고려시대 간관은 간쟁과 봉박, 서경 등의 권한을 지니고 있어 중요한 관직으로 여겨졌는데 이 제도는 조선이 창건된 1392년(태조 1)에도 그대로 계승되었다. 사간원은 1401년(태종 1) 문하부의 간관을 독립된 관서로 설치하며 처음 탄생하였다. 이 당시 간관은 좌우 산기상시(散騎常侍) 이하 11개 자리에서 4개 자리가 사라지고 7개의 자리만 남았지만 독립된 관서로 설치되며 별도의 위상이 부여되었다. 본래 문하부 간관은 좌우산기상시, 내사사인, 기거주, 좌우 간의대부, 직문하, 좌우 보궐, 좌우 습유 등 11개의 자리가 있었다. 태종대는 이 가운데 좌우 산기상시, 내사사인, 기거주 등 4개 자리가 사라지고, 남은 7개 역시 좌우 간의대부는 좌우 사간대부, 직문하는 지사간원사, 좌우 보궐은 좌우 헌납, 좌우 습유는 좌우 정언으로 명칭이 바뀌었다. 사간원 독립은 본래 고려시대부터 존재한 사헌부(司憲府) 하나만으로는 권한이 비대해지거나 혹은 탄핵과 간쟁이 국왕에게 집중될 것을 우려한 태종이 국왕권 강화의 일환으로 대간을 양사(兩司)로 나누어 상호 견제를 추진하기 위한 목적도 있었다. 그러나 태종의 의도와 달리 독립된 사간원은 강력한 권한을 행사하기 시작했고 결국 성종대 새롭게 설치된 홍문관과 더불어 ‘언론 삼사’로서 조선시대 핵심적인 정치기구의 하나로 부상하게 되었다. 이후 세조대 사간원의 업무나 조직이 법제화되며 『경국대전』에 수록되었고, 그것이 조선시대 사간원 제도로 1894년(고종 31) 갑오개혁 때까지 지속되었다.

4. 의금부 설치

의금부는 관원의 범죄를 단독으로 재판하고 모반(謀反), 대역(大逆), 난언(亂言) 등의 반역 사건과 강상죄(綱常罪)에 대한 처결을 주도적으로 담당한 기관이다. 의금부는 1403년(태종 3) 조직된 ‘의용순금사(義勇巡禁司)’가 1414년(태종 14)에 개편된 것으로, 1894년(고종 31) 7월 ‘의금사(義禁司)’로 바뀌기까지 오랜 기간 존속되었다. 의금부는 종1품 아문으로, 임금의 명령을 받들어 죄인을 신문, 재판하는 특별사법관청이다. 그러므로 왕옥(王獄), 왕부(王府), 조옥(詔獄)이라는 별칭을 가지고 있다. 과거 의금부가 순찰을 담당하기도 해서 금오(金吾)라는 이칭도 가지고 있다. 조선후기 실학자 정약용(丁若鏞)은 “의금부가 옥사(獄事)를 다스리는 관가이고 순찰하는 책임이 없으니 금오라 부르는 것은 잘못이다.”라고 하며 ‘금오’의 호칭을 사용하는 것은 올바르지 않다고 지적했다. 조선시대 의금부의 전신은 고려 충렬왕 때 몽골의 제도에 의거하여 설치한 순마소(巡馬所)에서 찾을 수 있다. 순마소는 밤마다 순찰하면서 사람들의 야간활동을 금지하며, 도적의 방지와 포도(捕盜), 금란(禁亂)의 임무를 행하였다. 이후 순군만호부(巡軍萬戶府), 사평순위부(司平巡衛府)로 개칭되었으며, 1403년(태종 3) 관제 개혁 과정에서 ‘의용순금사(義勇巡禁司)’로 개편되었다. 이러한 의용순금사는 1414년(태종 14)에 이르러서야 관원의 범죄를 공식적으로 담당한 의금부로 개칭된다. ‘의금(義禁)’은 직전 명칭인 ‘의용순금사(義勇巡禁司)’를 줄인 것으로 보인다. 조선시대 관원의 범죄를 재판한 의금부는 1894년(고종 31) 7월 ‘의금사(義禁司)’로 바뀌었다. 명칭만 바뀐 것이 아니라 형조보다 상급의 독립 관청이었던 것이 형조의 후신인 법무아문의 소속이 되었으며, 기능도 크게 축소되었다. ‘의금’이란 명칭은 이후 법무아문권설재판소로 바뀌고 1895년(고종 32) 이마저도 완전히 폐지되어 의금부는 역사 속으로 사라져 버렸다.

5. 승정원 설치

국왕의 독자적인 비서기구는 신라의 집사부에서 출발하여 고려 중기부터 체계화되기 시작했다. 고려 성종 때는 중국 송나라의 추밀원과 은대사를 모방해 중추원과 은대, 남북원을 두어 군사 기밀과 왕명의 출납을 담당하도록 했다. 현종 때는 세 기관을 대신해 중대성을 두었는데, 이후 중대성을 혁파하고 중추원만을 설치해 군사와 왕명 출납을 관장하도록 했다. 이런 조직체계는 조선 정종 때까지 이어졌다.

조선 건국 직후 삼군부의 설치로 중추원 추밀은 기능을 잃고 사실상 태조와 개국공신들의 원탁회의와 같은 노릇을 하게되어 실질적으로 승지의 왕명 출납 기능만 남게 되었다. 정종 2년(1400년) 중추원을 혁파하고 군무는 온전히 의흥삼군부에 넘긴 뒤 국왕 직속기관으로 승정원을 분리시키고 승지를 승정원 소속으로 하는 직제 변경이 이뤄졌다. 이듬해인 태종 1년(1401년) 태종이 의흥삼군부를 다시 승정원에 흡수시키고 승정원을 승추부로 바꾸어 이름만 바뀐 채 예전 제도로 되돌렸다. 또한 도승지, 좌·우 승지, 좌·우 부승지를 지신사[3], 좌·우 대언, 좌·우 부대언으로 개칭했으며 동부대언과 당후관을 새로 설치했다.

신설된 동부대언은 지신사와 4대언이 각각 이(吏)·병(兵)·호(戶)·예(禮)·공조(工曹)를 담당하는 것에 이어 형조(刑曹)를 담당하게 했다. 이어 태종 5년(1405년) 군사 관련 업무를 병조에 넘기고 국왕 직속 기관으로서 필요한 부분만 남기는 개편과 함께 이름을 다시 승정원으로 고쳤고, 세종 15년(1433년) 지신사를 도승지(都承旨)로, 대언을 승지(承旨)로 개칭하며 승정원 제도가 거의 완성됐다. 이 체제는 이후 경국대전에 그대로 등재되어 조선 후기까지 이어진다. 갑오개혁(1894년) 이후로는 승선원으로 개편되었고, 1895년 궁내부 산하에 신설된 시종원에서 업무를 이어받았다. 궁내부 시종원은 경술국치 직후인 1910년 9월 1일 한국통감부에 의해 폐지되었다.

6. 신문고 설치(연산군 폐지 영조 부활)

신문고란 조선 시기에 원통하고 억울한 일을 가진 자에게 이를 소송할 수 있도록 대궐에 북을 달아 알리게 하던 제도이다. 등문고 혹은 승문고(升聞鼓) 로 부른 적도 있었다. 신문고는 1401년(태종 1) 7월에 안성학장(安城學長) 윤조(尹慥)와 전 좌랑 박전(朴甸) 등이 “송(宋) 태조(太祖)가 등문고를 설치하여 하정(下情)을 들었는데, 지금까지도 칭송하고 아름답게 여기오니, 원컨대 고사(故事)에 의하여 설치하소서.”라고 올린 상소를 수용해 등문고를 설치함으로써 시작되었다. 한 달 후인 8월 의정부의 상계에 따라 억울한 일이 있는 백성은 우선 관청에 해당 사실을 고하되, 해당 관청에서 이를 다스리지 않을 경우 등문고를 두드리도록 하였다. 그러면 해당 사안을 사헌부(司憲府)에서 규명하게 하였는데, 만약 사사로운 일로 무고한 경우에는 반좌율(反坐律: 남을 무고하였을 경우, 무고한 자에게 같은 형벌을 받도록 하는 것)로 논한다는 원칙을 세우고, 등문고에서 신문고로 명칭을 바꾸었다. 이후 11월 16일에 신문고가 완성되어 이를 걸고, 26일에 이를 설치한다는 정식 교서를 반포하였다. 교서에 따르면, 신문고로 고할 수 있는 사항을 크게 세 가지 정도로 나누어 볼 수 있다. 첫째, 정치와 민생 문제, 둘째, 개인적인 억울한 사항, 셋째 반역 음모이다.

첫째, 정치와 민생 문제 같은 경우에는 의정부에 글을 올려도 임금에게까지 전달되지 않을 경우에 북을 치도록 하였다. 이 경우 쓸 만한 말이면 바로 채택될 것이고, 그렇지 않은 경우라 할지라도 용서해주도록 하였다.

둘째, 개인적으로 억울한 일을 해당 관청(서울에서는 주무 관청, 지방에서는 수령과 감사)을 통해 호소하였는데도 해결되지 않을 경우에는 사헌부에 올리도록 하였는데, 사헌부에서도 이를 해결해주지 않을 경우에 북을 치도록 허용하였다. 이 경우에는 관련 관청에서 제대로 일을 처리하지 못한 것에 대해서도 벌을 내릴 것이며, 중간의 단계를 거치지 않고 북을 친 경우[越訴]에는 이것도 논죄한다고 하였다.

마지막으로 반역 음모나 종친이나 훈구를 모해하는 등의 일인 경우에는 여러 사람이 직접 와서 북을 치도록 하였다. 이 경우에 말한 것이 사실일 때에는 파격적인 상(토지 2백 결(結)과 노비 20명을 상으로 주고 유직자(有職者)는 3등을 뛰어 올려 녹용(錄用)하고, 무직자는 곧 6품직에 임명할 것이며, 공사 천구(公私賤口)도 양민(良民)이 되게 하는 동시에 곧 7품직에 임명하고, 범인의 집과 재물과 종과 우마(牛馬)를 주되 많고 적음을 관계하지 않음)을 주도록 하였으며, 무고의 경우에는 반좌율로 논죄한다고 하였다. 신문고는 순군(巡軍)의 영사(令史) 한 명과 나장(螺匠) 한 명으로 지키게 하였고, 영사가 북을 두드린 사람의 진술을 받고 거주지를 확인하도록 하였다.

7. 주자소 설치 계미자

주자소는 조선시대 활자의 주조를 관장하던 관서를 말한다. 그 명칭은 조선 태종이 1403년에 설치한 주자소에서 비롯한다. 그러나 중앙관서가 주자인쇄의 업무를 수행한 것은 고려 때의 서적포로 거슬러 올라간다. ‘서적’의 명칭이 붙은 기관은 고려 문종 때 설치된 서적점이 최초이다. 녹사 2인으로 업무를 임시로 맡게 하고, 그 아래에 이속(吏屬)으로 기사, 기관, 서자 각 2인을 두어 실무를 맡게 하였다. 이것은 책의 인출업무를 관장하던 비서성의 분사(分司)인 것으로 보인다. 1101년(숙종 5)에는 국자감에 서적포를 마련하고 비서성의 책판(冊板)을 옮겨 교육에 필요한 책을 자유롭게 찍어 볼 수 있게 하였다. 이것은 위의 서적점과는 달리 별도로 마련한 기구인 듯하다. 문종 때 설치된 서적점은 그 뒤 여러 차례 개폐의 변화가 있었으나, 고종조까지도 존속하면서 책을 찍어 유통시키는 업무를 맡아보았다. 당시 무인정부의 제1인자였던 최우가 쓴 발문에 그 사실이 적혀 있다. 그는 임춘의 서하문집을 서경의 여러 학원에 보내어 새기게 하고 그 책판을 개경의 서적점으로 올려 간직하게 하면서 찍어 널리 보급시켰다.

조선왕조가 수립된 뒤에도 고려 말기의 관제를 그대로 따랐기 때문에 서적원이 설치되고 영 1인, 승 2인이 경적의 인출업무를 맡았다. 그러나 왕조 교체의 혼란시기였으므로 주자인쇄는 실시되지 못하고, 목활자와 목판으로 긴요한 것만을 찍어 사용하였다. 1395년 서적원에서 인출한 대명률직해는 배주지사(白州知事) 서찬(徐贊)이 만든 목활자로 찍어냈다는 기록이 있어 뒷받침된다. 신왕조의 기틀이 안정된 시기는 태종 때이다. 태종은 즉위하자 바로 1401년 태조 때 설치한 비서감을 교서관으로 개칭하고 서적원도 이곳으로 병합하였다.

그러나 숭유우문정책(崇儒右文政策)을 강력하게 추진하기 위해서는 책을 다양하게 찍어 널리 보급해야 했기 때문에 주자인쇄시설의 설치가 필요하게 되었다. 그 결과 1403년 2월에 주자소의 명칭을 붙인 인쇄기관을 대궐 안 아문(衙門)으로 신설하고, 승정원의 직속으로 하였다. 주자소에서의 활자주조는 그 해 2월 19일에 시작, 수 개월 걸려 수십만 개를 완성하였는데, 이 활자가 계미자이다. 주자소의 위치는 신증동국여지승람에 의하면, 훈도방(薰陶坊)에 있었던 것으로 보인다.

8. 혼일강리역대국지도(이회, 이무 세계지도)

혼일강리역대국지도는 조선전기 문신 김사형·이무·이회가 아시아·유럽·아프리카를 포함하여 1402년에 제작한 지도로 세계지도이다. 채색 필사본. 세로 148㎝, 가로 164㎝의 대형 지도이다. 역대제왕혼일강리도(歷代帝王混一疆理圖)라고도 한다. 아시아·유럽·아프리카를 포함하는 구대륙 지도이다. 지도 하단에 권근(權近)이 쓴 발문과 ≪양촌집 陽村集≫(권22, 歷代帝王混一疆理圖誌)에 의하면 이택민(李澤民)의 <성교광피도 聲敎廣被圖>와 천태승(天台僧) 청준(淸濬)의 <혼일강리도 混一疆理圖>를 중국에서 들여와 이 지도에 우리 나라와 일본을 추가하여 새로 편집한 지도이다. 발문에 <성교광피도>는 지도로서 매우 상세하고, <혼일강리도>는 국도연혁이 상세하였다고 기록되어 있다. 이로 보아 이 세계지도의 윤곽은 <성교광피도>를 따랐고, 지도 상단의 역대제왕국도(歷代帝王國都)와 성도(省都)는 <혼일강리도>에 의한 것이 분명하다. 중국의 옛 세계지도는 대부분의 지도가 우리 나라와 일본은 자세하게 그리지 않거나 빠뜨리고 있는 것이 상례이다. 그러므로 우리 나라와 일본 부분을 이회가 보완하여 새로 편집한 것이다.

우리 나라 지도는 1402년에 의정부에서 본국 지도를 바쳤다는 기록이 있고, 1482년(성종 13) 2월에 양성지(梁誠之)의 상주문에 조선 국초에 이회의 <팔도지도 八道地圖>가 있다. 그러므로 이 지도의 조선도는 이회의 <팔도지도>라고 추정할 수 있다. ≪세종실록≫ 권80 세종 20년(1438) 2월조에 보면 박돈지(朴敦之)가 일본에 사신으로 가서 1401년에 일본 지도를 가지고 돌아온 기록이 있다. 따라서, 일본 지도는 박돈지가 일본에서 직접 가져온 것으로 추정된다. 이 지도의 일본도는 일본의 북동부 지방이 돌기(突起)로 표현된 행기도(行基圖)의 일종으로 판명되며 방위는 서쪽이 북쪽으로 잘못 그려져 있다. 그리고 우리 나라 지도는 압록강의 상류와 두만강의 유로가 부정확하지만 서해안과 동해안의 해안선이 현재의 지도와 별다른 차이가 없고, 하계망과 산계(山系)가 동북부 지방을 제외하면 매우 정확하다. 그러나 우리 나라 지도는 전체에서 보면 상대적으로 몇 배나 크게 그려져 있는 것이 특징이다.

현전하는 동양 최고의 세계지도이고 당시로서는 동서양을 막론하고 가장 훌륭한 세계지도라고 평가되고 있다. 그리고 현재까지 전해지지 않고 있는 이회의 <팔도지도>도 이 지도의 우리 나라 부분을 통해서 그 면모를 알 수 있다. 이 지도의 원본은 전하여지는 것이 없고, 사본이 일본 경도에 있는 류코쿠대학(龍谷大學) 도서관에 전하여지고 있다. 지도에 표시된 우리 나라 지명을 보면 고무창(古茂昌)·고여연(古閭延)·고우예(古虞芮)로 나타나 있는 것으로 보아 폐군(廢郡)이 된 1455년(세조 1) 이후의 지도임을 알 수 있고, 또 같은 폐4군(廢四郡)이면서도 1459년에 폐군된 자성(慈城)이 그대로 있는 것으로 보아 1459년 이전에 모사한 것으로 추정된다. 1988년에 류코쿠대학 지도와 거의 같은 지도가 또 일본 구주(九州)의 혼코사(本光寺)에서 발견되었다. 이 지도의 크기는 류코쿠대학본보다 약간 크며 세로 147㎝, 가로 163㎝이고 류코쿠대학본이 견지(絹地)인데 혼코사본은 한지(漢紙)에 그려져 있다. 이 밖에도 유사본이 일본에 있는 것으로 전하여지고 있다. 우리 나라에서 만들어진 세계에 자랑할 만한 이 지도들이 우리 나라에는 하나도 없고 일본에 모두 있는 것은 임진왜란을 전후하여 또는 일제 강점기에 건너간 것으로 추정되고 있다.

9. 서얼금고법(서얼 문과 응시 제한 무과 잡과 가능)

서얼금고법은 조선시대 양반의 자손이라도 첩의 소생은 관직에 나아갈 수 없게 한 제도이다. 조선시대에 들어 첩을 두는 풍조가 만연했는데, 여러 처 소생 간의 상속 분쟁을 불러와 유교적 일부일처제 기준에 따라 제재를 받았다. 첩의 신분이 천인인 천첩이 압도적으로 많아 첩과 그 소생에 대한 천시 관념도 작용했다. 하지만 서얼 중에 도학·행의·문장·충의 등에 뛰어난 자들이 많아 차별폐지를 위한 서얼허통 움직임이 계속 이어졌다. 서얼허통은 정조 때 큰 진전을 보았고 1894년의 갑오경장 때 공·사 노비 제도가 혁파됨으로써 차별 대우가 근절되었다.

10. 양전사업실시(토지장부 20년)

전근대 국가의 부세는 대부분 토지를 기반으로 책정되었다. 따라서 전세(田稅)를 포함한 다양한 세금을 공정하게 거두기 위해서는 국가가 토지의 규모와 실제 경작자를 포함한 토지 정보를 파악할 필요가 있었다. 양전 사업은 이렇게 토지를 조사하는 구체적인 과정을 말한다.

『경국대전(經國大典)』에서 규정한 양전은 20년마다 진행하여 토지의 소유, 토지의 품질에 따른 생산력에 대한 기초 정보를 국가에서 파악할 수 있도록 하였다. 이 규정은 법적으로는 조선 후기까지 바뀌지 않았다. 그러나 실제로는 20년마다 양전이 시행되지 않았다. 조선 전기 태종과 세종 대, 양란 이후 선조 대와 인조 대, 숙종 대 그리고 광무연간(光武年間)을 제외하고는 전국을 일률적으로 조사하는 양전 사업은 이뤄지지 않았다. 대신 도 단위로 필요에 따라 양전 사업을 시행하여 현실적인 필요를 충당하고 있었는데, 이는 전국적인 양전 사업에는 대규모 예산과 인력이 필요했기 때문이다.

양전을 통해 파악한 내역은 토지의 지번(地番), 크기, 모양, 주변의 토지 정보, 경작자 혹은 소유자 등으로 조선 정부는 이를 부세를 부과하는 기반으로 삼았다. 이렇게 파악된 정보는 양안(量案)에 기록하였다. 그러나 18세기 들어 조세 징수 방법이 거두어들일 총액을 각 지방에 할당하여 공동납을 요구하는 식으로 바뀐 이후에는 양전은 과세 기준에 대하여 조사한다는 의미가 상실되었다.

11. 호패법

조선시대 신분을 나타내기 위하여 16세이상의 남자에게 주어졌던 호패를 가지게 하고 다니게 했던 제도. 호패는 일종의 민증으로 왕권의 강화를 위해 태종때 처음 시행하였다가 한동안 폐지하고 세조 때 다시 부활하였다. 그 후로도 폐지와 부활을 반복하다가 숙종 대 이후에야 정착되었다.

호패는 신분을 가리지 않고 양반과 노비 모두에게 골고루 분배되었는데, 이를 실시한 이유는 왕권강화의 목적도 있었지만 신분 사칭의 방지와 인구수 조사, 마을의 가구와 인구가 빠져나가는 것을 방지하기 위함에 있어서였다. 호패로 인해서 조세를 거둬들이기 쉬워졌다는게 장점이지만 국방의 의무를 무조건적으로 져야만 했다. 당시 천민, 즉 노비들은 군역에서 제외되었기 때문에, 당시 먹고살기 힘들었던 상인, 중인 등이 천민의 호패로 위조하는 등 비리가 끊이지 않았다고 한다.

그리고 범죄에도 악용되어서 숙종 시기에는 남인 일파가 서인 세력을 모함하기 위해 장희재 아버지의 묘비를 훼손하고 저주물을 묻은 뒤 장희재의 종 업동으로 하여금 이를 신고하게 하며 묘비 근처에서 호패가 떨어져 있었다고 고하게 했는데 이 호패는 서인계 병조판서 신여철의 종인 응선의 것이었다. 즉 남인측이 서인측을 모함하기 위함인 것. 그러나 서인들에게는 다행히도 응선이 고문에도 불구하고 승복하지 않고 죽어버린데다 이의징네 종인 방찬이 응선을 취하게 하여 그 호패를 훔친 것과 업동이 묘소에 방문하기 전이 주위 사람들에게 뭔가 일이 있을 것이라고 말한 것이 드러나 남인측의 자작극으로 결론나 오히려 이홍발 등 주동자들이 처형당한 일이 있었다.

호패의 재질은 신분에 따라 달랐다. 시대에 따라 조금씩 다르기는 하지만 대략 고관들은 상아, 일반 관리는 뿔, 그 밑은 나무였다. (같은 나무라 해도 신분에 따라 재질을 달리했다) 숙종 대에는 잠시 평민들의 호패를 종이로 만들기도 하였다. 신분이 높을수록 기재한 내용이 짧고 신분이 낮을수록 내용이 길었다. 고관들은 이름도 필요 없이 관직명만 기재했다고 한다.

'한국사 두문자' 카테고리의 다른 글

| 세조 두문자 : 6 면 보 경 동 직 유 간 전 사 (0) | 2023.08.14 |

|---|---|

| 세종 두문자 : 공 의 의 집 한 과 효 갑 사 금 토 (0) | 2023.08.14 |

| 정도전 저서 두문자 : 심 양 남 조경 경육 경문 고 불 진 (0) | 2023.08.14 |

| 태조 이성계 두문자 : 태 한 도 의 중 숭 사 (5) | 2023.08.14 |

| 조선 초기 명과의 관계 두문자 : 종 표 여 조 (0) | 2023.08.14 |

댓글