이익의 실학사상 두문자 : 농경한영 육폐붕 성곽

농 : 중농주의

경 : 경세치용

한 : 한전론

영 : 영업전

육 : 6좀

폐 : 폐전론

붕 : 붕당론

성 : 성호사설

곽 : 곽우록

1. 중농주의

중상주의에 대한 반박을 위해 18세기부터 대두된, 토지와 노동을 통해 자연스럽게 발생하는 산출물을 국부(국가의 부)의 이상(理想)으로 여기는 경제사상 / 경제정책이다. 사상적으로는 농본주의의 일종으로 여겨지기도 한다.

중농주의의 주요 개념 중 일부를 들면 다음과 같다.

- 유일한 생산계층인 농업 주체들이 각자의 이익을 추구하다 보면 사회적으로 이익이 되는 국부의 극대화를 유발 가능.

-

농산물의 가치에 해당하는 임금, 이윤 등의 소득을 수반하기 때문에 수요 부족으로 인한 불황은 있을 수 없음.

-

생산 계급인 농민의 보호 및 자유시장 활성화.

-

경제를 생산, 소비, 비생산 계급으로 분류.

실학은 18세기에 들어와 그 폭이 더욱 넓어졌다. 실학자들 중에는 농업을 중시하고 토지 제도를 개혁해야 한다고 주장하는 사람들과 상공업 활동을 활발히 하고 기술을 개발해야 한다고 주장하는 사람들이 있었다. 농업 문제의 해결을 중시하는 실학자들을 중농 학파라고 한다. 여기에 속한 학자로는 유형원, 이익, 정약용 등이 있다. 그들은 농촌 문제에 관심을 가졌으며, 농민을 중심으로 그 해결 방안을 생각하여 여러 가지 토지 제도의 개혁안을 제시하였다.

유형원은 농민들에게 일정한 면적의 농지를 나누어 주자고 주장하였으며, 이익은 농가에서 대대로 농사를 지을 수 있는 토지를 주어 이것을 매매하지 못하게 하자고 주장하였다. 정약용도 농지의 공동 소유와 공동 경작 및 수확물의 공동 분배를 주장하였다. 이와 같이 이들의 토지 제도 개혁안은 구체적으로는 차이가 있으나, 농지를 경작하는 농민 중심으로 농촌 사회의 모순을 해결하려는 데에는 공통점이 있었다.

또다른 실학자들은 상공업을 중시해야 한다고 주장하였다. 이들을 중상 학파라고 한다. 이들은 농촌에서 일생을 보낸 중농 학파와는 달리 한양의 도시적 분위기에서 성장한 사람들이었다. 이들의 학문은 조선 후기 상공업의 발달과 깊은 관련을 가지고 있었다. 중상 학파는 상공업의 발달을 통해 사회의 번영을 이룩할 것을 주장하였다. 이것은 실학의 새로운 발전이었다.

중상 학파는 상공업 진흥론과 함께 청의 발달한 문물을 받아들일 것을 주장하였으므로 북학파라고도 불렸다. 이들 중에서 유수원, 홍대용, 박지원, 박제가 등이 특히 유명하였다. 중상 학파는 그들 스스로 보고 들은 청 문화의 우수성을 인식하고, 조선의 현실을 개혁하기 위해서는 청의 문화를 먼저 배워야 한다고 주장하였다. 이들의 주장에서 주목을 끄는 것은 현실의 개혁에 대한 강한 의욕이었다. 그러므로 그들의 저서에는 당시의 양반사회에 대한 통렬한 비판도 담겨 있었다. 특히, 이들은 상공업의 발전을 중시하여 기술 개발로 생산력을 높이는 한편, 수레나 배와 같은 교통 수단을 발전시켜 상품의 유통을 원활하게 함으로써 국가를 부강하게 할 수 있다고 하였다.

2. 경세치용

경세치용학파라 함은 조선 후기 사회 문제를 해결하기 위해 농업을 중심으로 한 제도 개혁을 주장했던 실학자 일파를 말한다. 조선 후기 말폐화(末弊化)된 성리학을 극복하기 위한 대안으로 제시된 학문을 실학(實學)이라고 한다. 실학의 종류는 크게 경세치용학파, 이용후생학파 등으로 분류하기도 하는데, 이때의 용어는 모두 유학에서 차용하였다. ‘경세(經世)’란 세상을 다스린다는 뜻이며, ‘치용(致用)’이란 실제 쓰임에 이르게 한다는 뜻이다. 다시 말해 ‘경세치용’이란 세상을 잘 다스리기 위해 실질적인 제도 개혁 등을 활용하는 것이라고 할 수 있다.

경세치용학파에서 내세운 개혁 방법은 토지 개혁론으로 전근대에 가장 기본적인 경제 기반인 농업에 대한 관심의 표출이기도 했다. 이용후생학파가 상공업이나 화폐 경제에 높은 관심을 보였던 것과는 달리 이에 대한 관심은 희박하여 중농학파(重農學派)라고 부르기도 한다.

경세치용학파는 서울과 경기 지역에 있던 남인이 그 중심이 되었다. 17세기 후반 산림(山林)으로 정치 일선에 나섰던 남인의 영수 허목(許穆, 1595~1682)은 원시유학 체제로 회귀하면서 육경(六經) 중심의 학풍을 형성하였다. 1694년(숙종 20) 갑술환국(甲戌換局)으로 남인이 실각하자 이들의 논의는 재야 비판 학문으로서 성격을 뚜렷이 하여 18세기 전반 성호 이익(李瀷, 1681~1763)에 이르러 근기 남인 실학파로 문호를 이뤘다. 이들은 성리학의 관념화를 반성하면서 민생 문제 해결을 위해 토지 제도⋅행정 기구의 재편 등과 지방관의 폭정을 지적하며 제도상의 개혁을 주장하였다. 그들이 정권에서 물러나 낙향한 생활 근거지가 토지에 근거한 농촌이었으며 당시 농업 사회에서 농촌 현실에 관심을 집중시킨 것은 당연한 귀결이었다. 원시유학에서 내세운 정전법(井田法)을 토대로 유형원의 균전론(均田論), 이익의 한전론(限田論), 정약용의 여전론(閭田論) 등의 여러 토지 제도 개혁론이 등장하였다.

경세는 세상을 경륜한다는 말로, 국가사회를 질서 있게 영위하는 정치·경제·사회의 활동을 가리키고, 치용은 현실의 문제를 효과적으로 해결하고 성취해가기 위해 적절한 제도와 방법을 갖추고 실천적으로 활용하는 것을 뜻한다. 따라서, 경세는 그 목적의 실현을 위하여 사회적 제도와 다양한 수단을 필요로 함으로 치용을 요구하게 되는 것인데, 그러한 두 개념이 결합하여 사용되기에 이르렀다.

경세치용이라는 용어는 고전문헌에서 사용된 것이라기보다는 주로 근세의 학술용어로서 널리 사용되었고, 특히 청나라 초기나 조선 후기의 이른바 실학파에 관한 설명에서 일반적으로 쓰여지고 있다. 또한 경세치용은 실학파와 관련된 학문적 지식체계의 특정한 입장이나 방법을 가리키고 있는 것이지만, 경세론과 치용론으로 분리하여 사용되는 경우와 그 의미를 구별해서 이해할 필요가 있다.

경세론 또는 경세학을 국가사회의 현실적 정치·경제·사회에 관한 학문적 이론이나 지식체계라 한다면, 그것은 실학파에만 관련된 것이 아니라 고대사상에서부터 연원하는 기본적인 학문적 관심이며, 특히 유교사상의 기본적 과제이기도 하다. 그리고 치용론 또는 치용학은 전한시대의 경학을 가리키는 경우에서처럼, 유교의 경학이 현실 문제에 응용되는 것을 추구하는 것을 뜻하기도 하고, 경세치용론의 경우처럼 일반적으로 현실사회의 문제를 해결하기 위한 제도와 방법에 관한 이론의 탐구를 뜻하기도 한다.

경세론은 유교의 근본원리와 직결되어 있는 문제로 이해되고 있다. 곧, ≪대학≫에서 제시된 명명덕(明明德)과 친민(親民)의 기본강령이나, 유교의 기본 원리로 받아들여지는 수기(修己)와 치인(治人) 또는 내성(內聖)과 외왕(外王)의 원리에 있어서 친민·치인·외왕의 문제는 경세론의 영역으로서, 곧 명명덕·수기·내성의 문제인 수양론과 상응하는 두 가지 근본 원리의 한 쪽을 이루고 있는 것이다. 거기서 사회적이고 현실적인 경세론은 내면적·인격적인 수양론과 상호 조화적인 관련성을 추구하는 것이 유교이념의 근본입장이라는 사실을 전제로 하여야만 경세론의 의미도 유교사상 속에서 온전하게 이해할 수 있게 된다.

경세론의 고전적 형태는 유교경전 속에 상당한 깊이로 제시되어 있다. ≪서경≫은 첫머리의 요전(堯典)·순전(舜典)·대우모(大禹謨) 등을 통하여 성왕(聖王)의 통치원리와 통치형태의 모범을 제시하였으며, 홍범편(洪範篇)에서도 통치의 실제적 과제와 원리를 아홉 가지의 범주로 집약하여 체계화시켜주었다. ≪서경≫에서는 천명사상과 덕치의 정치이념을 기초로 하면서 제도·법률·생산·재화·의례·천문 등 정치적 과제를 구체적이며 모범적인 형식으로 제시함으로써 경세론의 유교적 이상형과 연원을 밝히고 있는 것이다. ≪주례≫는 주나라의 관직제도에 관한 기록으로 전하며, 여기서 제시된 육관제도는 남북조시대의 북주에서부터 청나라 말기까지 중국정치제도의 기본 형식을 이루었고, 고려와 조선시대의 육부나 육조도 그것을 따랐던 것이다.

공자도 춘추 말기의 혼란 속에서 정치적 질서를 회복하려는 의지를 보여주었고, 덕치 내지 예치의 정치이념을 정립하였다. 그리고 맹자에 이르면 왕도론을 통하여 민생 안정을 위한 정전제(井田制)의 원리나 세법에 이르기까지 경제적 기반에 바탕을 둔 정치적 이상의 실현을 추구하는 구체적 방법을 제시하는 경세론을 전개하고 있다. 이처럼 선진시대(先秦時代)의 유학사상에서 이미 현실적인 경세론이 사상적 핵심의 구성요소를 이루고 있음을 경전 속에서 확인할 수 있다.

따라서 한나라 때에 유교가 국가종교로 확립되면서 정치적 현실 문제는 항상 유교경전과 결합되어 해결방법이 논의되었고, 그만큼 경세론은 유학이념과 깊이 연관된 전통을 형성하였다. 이러한 유교경전의 현실적인 경세론의 관심은 궁극적 초월세계나 인격적 내면세계에 대한 관심과 균형 있는 조화를 이루지 못할 때 사상적인 모순과 불균형을 노출시킨다. 그리고 이러한 모순을 극복하고 재조정하는 과정에서 경세론의 사상사적인 특성이 나타나게 되는 것이다.

송대의 도학파는 경세론의 현실적 관심이 형이상학적 근원성이나 인격적 도덕성에 근거를 확립하지 못하는 결함을 반성하면서 현실의 근거로서 이념적 근원성을 추구하는 철학적 영역인 성리학의 연구에 관심을 집중하였다. 성리학에서는 본말(本末)·체용(體用)·도기(道器)·이기(理氣) 등의 개념형식으로 문제를 분석하면서 본(本)·체(體)·도(道)·이(理)를 근본적이고 선행적인 것으로 파악함으로써 태극이나 천리(天理)·성명(性命) 등 형이상학적 성리학의 문제를 중요시하였다. 그러나 정치와 경제의 현실적 문제도 본에 대한 말, 체에 대한 용, 도에 대한 기(器)의 관계처럼, 서로 대대적(對待的)이고 상응적인 것인만큼 배제될 수는 없는 것이다. 따라서 도학파에 있어서도 경세론은 상당한 비중을 차지하고 있는 것임을 인식할 수 있게 된다.

주희(朱熹)에 의해 제안된 사창법(社倉法)은 사회 및 경제정책으로서 중요한 기능을 하였고, 도학파의 정치활동은 왕도정치의 이상을 추구하면서 실제적인 역할을 수행하였던 것도 사실이다. 조선시대에 들어서면서 주자학의 철학적 이념에 기초를 둔 도학적 정치이념은 조선왕조의 통치이념과 정치질서를 형성해갔다. 정도전(鄭道傳)은 ≪조선경국전≫에서 치전(治典)·부전(賦典)·예전(禮典)·정전(政典)·헌전(憲典)·공전(工典)의 육관제도에 따른 정치원리와 행정제도를 논의하였고, ≪경제문감≫에서도 재상의 직무를 비롯한 각 관직과 군왕의 도리에 관해 역사적 사례를 통해 인식하려는 경세론의 체계적 전개를 보여주고 있다.

조선시대 도학의 정립에 중요한 계기를 이루었던 조광조(趙光祖)의 경우에서도 그가 국가기강을 확립하여 왕도를 구현하고 지치(至治)를 추구하였던 것은, 곧 도학파에서 차지하는 경세론의 중요성을 쉽게 확인할 수 있게 한다. 이이(李珥)는 성리학에 깊은 조예를 가지고 있을 뿐만 아니라, ≪동호문답 東湖問答≫이나 ≪만언봉사 萬言封事≫ 등의 저술에서 현실적 정치질서의 확립을 위해 치밀한 분석과 대책을 제시하는 경세론의 깊이를 보여주고 있다. 그의 ≪성학집요 聖學輯要≫는 수기·정가(正家)·위정(爲政)을 기본 구조로 하면서, 위정에서 도학파의 정치원리를 체계적으로 정리하여 도학파의 경세론적 입장과 범위를 보여준다. 그러나 도학파에서 형이상학적 성리학의 문제나 도덕적 수양론에 치중하는 경향이 심화되었을 때 경세론은 관념적 체계의 제약을 심하게 받게 되고, 그만큼 경세론의 객관적 내지 실용적 독립성은 위축을 받지 않을 수 없었다.

실학파는 중국에서는 청나라 초기에 고염무(顧炎武)·황종희(黃宗羲) 등에 의해 형성되었다. 조선 후기에 유형원(柳馨遠)·이익(李瀷) 등은 실학을 추구하면서 도학파의 입장이나 체계로부터 한 걸음 나아가 독자적인 경세론의 영역을 개척하였다고 할 수 있다. 경세치용이라는 용어는, 특히 이들 실학파의 학문적 관심이나 방법을 가리키는 용어로서 일반적으로 사용되었던 것이다. 양계초(梁啓超)는 청나라 초기에 고염무에 의해 전개된 학문 연구의 방법인 귀창(貴創)·박증(博證)·치용을 분석하면서, 특히 치용론은 실용주의를 표방하여 학문과 사회의 관계를 긴밀하게 추구하고 있음을 지적하였다. 일반적으로 그와 더불어 청나라 초기의 실학파나 청나라 말기의 공양학파(公羊學派)가 지닌 현실사회문제에 대한 실용적 관심이 경세치용학으로 인식된다.

따라서 경세치용은 청나라 때나 조선 후기의 실학파와 긴밀하게 연관되어 이해되었으며, 경세론의 일반적 정치사회에의 관심을 넣어서 실학파의 경세론을 가리키는 용어로 쓰이고 있는 것이 통념화되었음을 알 수 있다.

조선 후기 실학파에서 경세치용에 깊은 관심을 보이고 업적을 남긴 대표적 사상가로는 유형원·이익·정약용 등을 들 수 있다. 오광운(吳光運)은 유형원의 ≪반계수록 磻溪隨錄≫ 서문에서 진한시대 이후로 옛 치도가 무너진 뒤 사대부가 경세유용(經世有用)의 학문이 있음을 모르고 있는데, 유형원이 홀로 경방제치(經邦制治)의 도리에 뜻을 두었으며, 그의 이론이 모두 실용에 적합하다고 언급하였다. 그러한 지적은, 곧 유형원의 주장이 경세치용의 내용임을 평가하는 것이라 할 수 있다.

≪반계수록≫은 전제(田制)·교선제(敎選制)·임관제(任官制)·직관제·녹제(祿制)·병제·군현제를 내용으로 하여, 제도의 합리적 형식을 검토하고 개혁안을 제시한 것이다. 그는 전제에 있어서 정전제를 바탕으로 균전법을 실현하려는 공전제를 주장하여 토지가 천하의 큰 근본임을 강조하였다. 더 나아가 토지제도는 사람을 기본으로 할 것이 아니라 땅을 기준으로 하여야 한다고 역설하여 제도의 객관적 표준을 확립하려는 실학파의 사상적 입장을 밝히고 있다. 또한 그는 법제를 장인의 먹줄과 자[繩尺]에 비유하고, 야공(冶工)의 기본틀[模範]에 비유하면서, 척도가 없이 올바른 생산이 불가능한 것처럼 법제가 바르지 않고서는 정치가 온전할 수 없음을 지적하였다.

뿐만 아니라, 근본과 지말(枝末)이 서로 떠날 수 없다는 원리를 눈금[星]과 저울[衡]이나 그물코[目]와 벼리[綱], 또는 치[寸]와 자[尺]의 관계에 비유하여, 구체적 사무가 중요함을 역설함으로써 현실성과 실용성에 관심을 깊이하고 있음을 보여준다. 이익도 유형원의 경세치용론에 깊은 영향을 받아 정치제도의 실용적 개혁안에 관한 연구를 다양하게 하였다. 이익은 토지제도에 관해서 현실적으로 실행가능한 개혁방법으로 한전제(限田制)를 제안하고, 선비도 농업생산에 종사하게 함으로써 무위도식을 금하게 하자는 사농합일(士農合一)의 주장을 비롯하여, 화폐나 조세 등 경제문제나 행정기구의 기능을 재검토하고 개혁을 주장하였던 것이다.

그 밖에도 유수원(柳壽垣)의 ≪우서 迂書≫나 홍대용(洪大容)의 ≪임하경륜 林下經綸≫ 등도 실학파에서 나온 경세치용론의 체계적 탐구였다고 할 수 있다. 그러나 국가사회의 제도 전반에 걸친 실용적 정리의 체계화는 정약용에 의하여 가장 방대하고 치밀하게 추구되었다. 그의 저술에서 1표2서(一表二書)라고 일컬어지는 ≪경세유표≫·≪목민심서≫·≪흠흠신서≫는 행정제도와 기능에 관한 종합적인 재구성이라 할 수 있다. 그는 기본적으로 ≪주례≫의 육관제도에 근거를 두어 전통적인 행정기구의 기본 형태를 받아들이지만, 각 직관에 따른 기능과 원칙을 실용적·현실적 정신에서 철저히 검토하고 실천방법을 제시하였다.

≪경세유표≫의 원래 명칭은 ≪방례초본 邦禮草本≫인데, 주나라 때 중국의 제도인 ≪주례≫에 상응하여 우리 나라의 현실에 적합한 제도로서 방례(邦禮)를 논의하는 경세치용적 의식을 엿볼 수 있다. 그는 ≪경세유표≫의 서문에서도 성왕의 이상적 전형인 요·순을 팔짱끼고 말없이 있어도 세상을 교화한 인물로 설명하는 것은 전적으로 거짓이라 하고, 천하 사람을 바쁘고 시끄럽게 노역시키면서 일찍이 숨 쉴 틈도 없게 만든 사람이 요·순이라 하여 적극적 실천과 행동을 강조하였다. 이러한 실천성은 곧 실용성을 내포하게 되며, 그만큼 경세론이 치용론과 결합된 실학파의 경세치용론으로 뚜렷이 드러날 수 있다.

≪목민심서≫에서도 목민관이 실천해야 할 12강(綱) 72목(目)으로 체계화시키면서, 육관(六官)에 해당하는 육전(六典)의 직무와 더불어 목민관의 도덕적 기반으로 율기(律己)·봉공(奉公)·애민(愛民)의 3강령을 제시하였다. 그것은 실학파의 경세치용론이 단순한 행정제도나 경제원리에 관한 현실적 정책론에 머물지 않고, 그 실천원리에는 도덕적 근거를 내포하며 도덕성과 정책론이 결합된 경세론임을 보여주는 것이다. 이러한 면에서 실학파의 경세치용론은 유교사상의 기본 원리로서 수기와 치인 내지 내성과 외왕의 조화를 기반으로 하는 것이며, 선진유교의 경세론에서부터 도학파의 경세론으로 흐르는 전통의 일관성을 지니고 있다고 할 수 있다.

도(道)와 기(器)의 문제에서 경세치용론이 기, 곧 제도 내지 현실에 치중하는 것은 분명한 사실이지만, 도와 대립되어 기를 추구하는 입장이 아니라 도를 기반으로 하고 이상으로 지향하면서, 기 곧 현실적·실용적인 정치·경제·사회의 문제에 실천적인 해결방법을 탐구하고 제시해가는 입장이라고 할 것이다.

3. 한전론

한전론이라 함은, 조선 후기 토지의 소유를 일정하게 제한하는 토지 개혁론을 말한다. 조선 후기 토지 소유는 일부의 지주(地主)들에게 편중되었다. 따라서 실제 농지를 경작하는 농민들은 소작을 통해 경작을 하고 대부분 토지 수확물을 제대로 얻지 못하고 지주들에게 빼앗기는 것이 현실이었다. 이에 토지 배분을 균등하게 시도하는 개혁 논의가 등장하였다.

한전론은 일정 이상의 소유권을 제한하여 토지 균분을 실현하고자 하는 개혁론이었다. 특히 모든 토지는 개인이 아닌 왕의 소유라는 개념에서 개인의 광범위한 토지 소유에 일정한 한계를 두려고 시도했다. 대신 강제로 토지를 빼앗아 균분을 실현하는 것이 아니라 생존에 필요한 토지량을 정하여 그 토지는 매매를 금지하여 최소한 생업을 이어갈 수 있도록 계획했다.

조선 초기에도 일부 권세가들이 과도하게 토지를 소유하면서 중국에서 시행된 적 있는 한전법에 대한 논의가 있었지만 결국 시행되지 못했다. 그러나 토지 편중이 심화되면서 한전론에 대한 논의가 다시 등장했다. 그 가운데 대표적인 학자는 성호 이익(李瀷, 1681~1763)이다. 이익은 호(戶)별로 생활에 필요한 토지인 영업전(永業田)을 지급하고 이 토지의 매매를 금지하되 다른 토지에 대해서는 자유 매매를 허용할 것을 주장하였다. 이에 따르면 백성들은 영업전을 통해 일정하게 생계를 이어갈 수 있었고, 지주들이 토지를 확대해 나가는 데 제약을 가할 수 있었다. 그러나 적극적으로 대토지 소유를 제한할 방법이 없었고 농업에 종사하지 않더라도 일정한 토지를 소유할 수 있다는 비판을 받았다. 한전론은 당시 지주들의 광범한 토지 소유를 비판하며 새로운 토지 소유 형태를 제시했다는 평가를 받았지만 현실에서 실현되지는 못했다.

4. 영업전

영업전이라 함은 조선 후기 이익(李瀷, 1681~1763)이 제시한 토지 개혁안에서 호(戶) 당 지급한 토지를 말한다. 조선 후기에 접어들면서 농민 가운데 토지를 소유하지 못하고 지주의 토지를 빌려 경작하는 사람들이 늘어났다. 지주의 권한은 점차 강조되는 추세에서 소작농들은 점점 어려운 상황에 직면하였고 자신의 토지를 상실하는 경우가 증가했다. 따라서 백성들은 농사를 짓더라도 연명할 수 없는 지경에 이르렀다.

이익은 백성이 부유해야 나라도 흥성하는데 당시 토지가 권세가와 호강한 자들에게 집중된다고 보고 이를 한탄하였다. 한 해 동안 농사를 짓더라도 겨우 1/4 정도의 소출만 차지할 수 있다 보니 점점 부의 축적은 편중되고 백성들은 생산 기반마저 상실할 수밖에 없었다.

이런 상황 속에서 이익은 실제 실시할 수 있는 토지 개혁안으로 영업전을 제시했다. 영업전은 한 가족이 평균적인 삶을 영위할 수 있는 경제력을 계산하여 그에 상응하는 일정한 규모의 토지를 분배하고 매매할 수 없도록 하자는 것이다. 특히 관에서 문서를 보관하여 사고팔지 못하게 하여 소농들이 안정적으로 농업에 종사할 수 있도록 하고자 했다. 하지만 토지를 소유하지 못한 농민들이 영업전을 확보할 수 있는 방안과 대토지 소유자들의 토지 매각을 유도할 방안을 구체적으로 제시하지 않았기 때문에 다분히 이상적인 구상에 머문 한계가 있다. 이러한 이익의 개혁안은 조선 후기 토지의 불균등을 해결할 수 있는 여러 가지 개혁안 가운데 하나로 조선 후기 당대 지식인들의 시각과 문제의식을 확인할 수 있다.

5. 6좀

6좀이라 함은 과거제도, 노비제도, 문벌제도, 잡술, 승려, 게으름을 나라를 좀 먹는 여섯 가지 폐단이라고 주장했으며 검소함을 장려했다.

6. 폐전론

1678년(숙종 4) 이래의 동전 유통은 성공을 거두고 화폐 경제는 활기차게 성장하였다. 그 결과 시장과 경제가 성장한 반면에 빈익빈 부익부의 촉진, 배금 사상의 성장에 따른 순박한 농촌 풍습의 변화, 고리대의 성행, 탐관오리와 도적의 횡행 등의 부작용이 나타났다. 이러한 부작용에 대한 위정자와 지식인의 우려는 커져 1684년경부터 조정에서도 활발히 논의되기에 이르렀다. 한 가지 예를 들면, 1685년 남구만(南九萬)은 “대개 동전이 통용한 이래부터 백가지 폐단이 모두 일어나 각지에 도적이 발호하며 관청에서도 뇌물이 행하여지며, 이익의 구멍이 다양하여 인심이 더욱 간교해지니, 논자들이 모두 동전 통용의 허물이라고 합니다.”라고 아뢰었다. 1698년에 군신 간 대화는 동전 무용론(無用論)으로 기울어졌다.

실학자 중에도 폐전론을 주장하거나 동전 통용의 부작용을 우려하는 인물들이 있었다. 폐전론이 위세를 떨치던 시대에 활동한 이익(李瀷)은 화폐 유통의 부작용을 우려하고 폐전론을 주장하였다. 그는 화폐가 거래 수단으로 유용함을 인정하면서도 조선은 면적이 협소한 반면 수운(水運)의 편의가 커서 동전의 필요가 적다고 보았다. 게다가 “동전은 추워도 옷으로 입지 못하고 배고파도 먹지 못하여 농사에 해가 되니” 폐지해야 한다고 주장하였다. 그는 조세 금납화의 금지, 통용에 불편한 대전(大錢)의 사용을 통해 동전을 점진적으로 폐지하는 방안을 제시하였다.

즉 이익(李瀷)은 동전 통용이 사치와 탐욕을 조장하여 농업에 해롭고 도적을 발호시켜 백성을 곤궁하게 만들었다며 폐전을 주장하였다.

7. 붕당론

성호(星湖) 이익은 조선 후기 사상사를 이해하는 데 빠질 수 없는 인물이다. 특히, 율곡 이이와 다산 정약용의 개혁 사상을 온전히 이해하기 위해서는 성호에 대한 이해가 전제되어야만 한다. 성호가 26세 되던 해에, 둘째 형 이잠(李潛 1660~1706)이 장희빈을 두둔하는 소를 올린 일로 모진 형신 끝에 47세를 일기로 옥사하는 일이 있었다. 붕당정치의 희생양이 된 것이다. 이를 계기로 성호는 과거공부에 대한 뜻을 접었다. 평생 학문 연구와 후진 양성에만 전념했다. 그런 성호인 만큼 당시 조선의 정치 현실에 대한 시각은 매우 비판적이고 단호했다. 이 글은 『성호사설』에 나오는 경구로, 붕당정치의 폐단을 불식하는 해법으로 제시한 말이다. 글은 이렇다.

“(중략) 어진 이는 진출시키고 간사한 자를 물리치는 것만으로 마음을 삼는다면, 어진 이를 소인이라 하고 간사한 자를 군자라 하지 않을 자가 드물 것이다. 그러므로 법을 세우는 것이 상책이니, 법이 위에서 서면 풍기가 아래에서 바뀐다.[(中略)若但以進退賢邪爲心 則其不以賢爲小人 而邪爲君子也者 鮮矣 故曰立法爲上 法立於上 而風易於下]”

‘붕당’과 관련하여 『성호사설』 외에도 2016년에 완간된 성호의 문집 『성호전집』 제45권 「잡저」 「붕당을 논함[論朋黨]」 을 보면, 붕당정치의 발생 원인에 대한 흥미로운 글이 실려 있다. 이 글에서 성호는 ‘붕당은 투쟁에서 나오고, 투쟁은 이해(利害)에서 나오며’, 그 본질은 ‘밥그릇 싸움’일뿐이라는 주장을 펴고 있다.

“지금 열 명이 똑같이 배가 고프다. 밥은 한 그릇인데 모두 숟가락을 들이대니 밥그릇을 비우기도 전에 싸움이 일어난다. 따져보니 말이 공손치 않은 자가 있었다. 사람들은 모두 싸움이 말 때문에 일어났다고 믿었다. 다음날 또 밥 한 그릇을 열 명이 함께 먹는데, 그릇이 비기도 전에 또 싸움이 일어났다. 따져보니 태도가 불경한 자가 있었다. 그래서 사람들은 모두 싸움이 태도 때문에 일어났다고 믿었다. 다음날 또 이와 같은 일이 있었다. 따져보니 행동이 난잡한 자가 있었다. 드디어 한 사람이 성을 내자 모든 사람이 벌떼처럼 일어났다. 처음엔 대수롭지 않던 일이었는데 종내에는 크게 되었다. 입에 거품을 물고 눈을 부라리면서 싸우니 왜 이렇게 과도하게 되었는가?

[今有十人共飢。一盂而騈匕。不終器而鬬起。詰之則有言欠遜者。人皆信鬬由言起。佗日又一盂而騈匕。不終器而鬬起。詰之則有貌欠恭者。人皆信鬬由貌起。佗日又如此。詰之則有動作多妨者。遂乃一倡而衆和。始細而終大。其談沫吻。其怒裂眦。何其過也。]”

성호는 붕당의 발생 원인을 과거제도에서 찾고 있다. 필요 이상 과거를 남발하여 합격자가 기하급수적으로 증가하는 현상이야말로 ‘밥그릇 싸움’을 통해 ‘승자 독식’으로 치달을 수밖에 없는 구조적 원인으로 파악했던 것이다. 기득권을 지키기 위해 끊임없이 상대방에게 흠집을 내고 몰아내야 하는 정치, 그것이 조선 붕당정치의 실상이라고 본 것이다.

성호는 현감 정원석의 상소를 인용하여

“군자라면 비록 백 사람이 붕(朋)을 한다 해도 나라에 유익하고, 소인이라면 비록 한두 사람이 붕을 해도 반드시 정치에 해가 된다.[君子雖百人為朋 有益於國 小人雖一二人爲朋 必害于治]”

라고 했다. 조선의 붕당정치와 지금의 정당 정치, 성호의 말처럼 ‘밥그릇 싸움’이라는 본질에서 차이가 있을까. 성호는 ‘법이 바로 서는 정치’를 통해 궁극적으로는 ‘사람이 바로 서는 정치’를 원했다. 비법(非法), 불법(不法), 탈법(脫法)으로 어지러운 세상, ‘먼저 법을 세워야 한다’는 성호의 말이 귀하다.

8. 성호사설

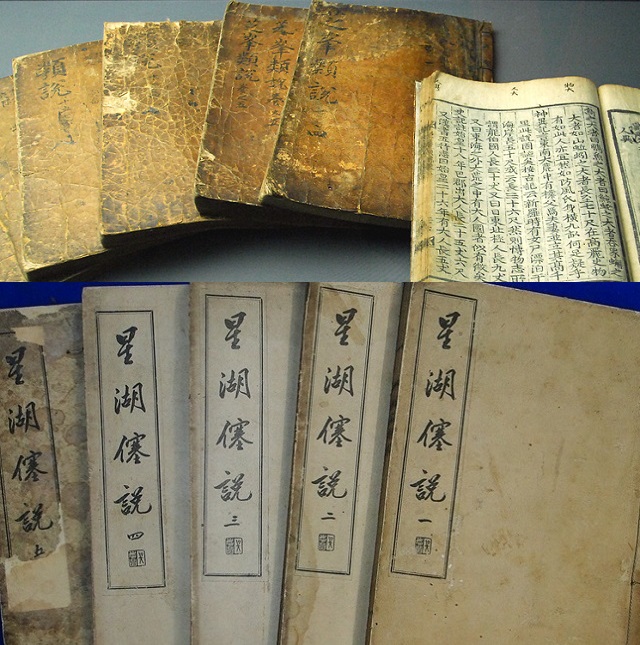

성호사설이라 함은 조선후기 실학자 이익의 저술을 천지문 · 만물문 · 인사문 · 경사문 · 시문문 등의 5문으로 분류하여 3,007항목의 글을 수록한 실학서를 말한다. 성호(星湖)는 이익의 호이며, 사설은 ‘세쇄(細碎: 매우 가늘고 작음)한 논설’이라는 뜻으로 이는 저자가 겸사로 붙인 서명이다. 저자가 40세 전후부터 책을 읽다가 느낀 점이 있거나 흥미있는 사실이 있으면 그때 그때 기록해 둔 것들을 그의 나이 80에 이르렀을 때에 집안 조카들이 정리한 책이다.

여기에는 제자들의 질문에 답변한 내용을 기록해 둔 것도 포함되었다. 이를 그의 제자 안정복(安鼎福)이 다시 정리한 것이 『성호사설유선(星湖僿說類選)』이다. 조선시대에는 여러 필사본이 있었으나 인쇄되지 못하다가 1915년 조선고서간행회에서 안정복의 정리본인 『성호사설유선』을 상·하 2책으로 인쇄하였다(조선군서대계속 제19·20집).

이 책을 다시 1929년에는 문광서림(文光書林)에서 정인보(鄭寅普)가 교열해 선장본(5책)과 양장본(상·하 2책)으로 동시에 출판했는데, 이 대본도 『성호사설유선』이었다. 문광서림본에는 저자의 자서, 변영만(卞榮晩)의 서문과 정인보의 서문이 더 붙여졌다. 그리고 부록으로 『곽우록(藿憂錄)』이 추가되었다. 그 뒤 1967년에 이익의 조카 병휴(秉休)의 후손인 돈형(暾衡)이 소장한 30책 원본의 『성호사설』을 경희출판사(慶熙出版社)에서 상·하 2책으로 영인, 출판함으로써 학계에 널리 보급되었다.

조선시대의 필사본으로는 국립중앙도서관본·재산루(在山樓)소장본·규장각본, 일본의 도요문고본·와세다대학소장본 등이 있다. 이 중 국립중앙도서관본은 내용의 일부가 다른 본과 약간 다르며, 일부만이 전하는 영본인데 국립중앙도서관측의 해제에 의하면 이를 이익 자신의 자필 원고로 추정하고 있다.

번역본에는 이익성(李翼成)이 부분적으로 번역한 『성호사설』(한국사상대전집 제24권, 동화출판공사, 1977)이 있다. 이 번역본은 삼성출판사에서 『성호사설』로 재출판되었다(1981). 전문을 번역한 『국역성호사설』(11권, 민족문화추진회, 1977∼1979)이 간행되었다.

『성호사설』은 천지문(天地門)·만물문(萬物門)·인사문(人事門)·경사문(經史門)·시문문(詩文門)의 다섯 가지 문(門)으로 크게 분류해 총 3,007편의 항목에 관한 글이 실려 있다. 그러나 분류가 엄정하게 되지 못하였다. 따라서 저자가 생존시에 그의 제자 안정복이 이의 재분류와 정리를 자청해 『성호사설유선』을 편찬하였다. 여기에는 중복되는 것은 합치고 그다지 중요하지 않다고 생각되는 것은 빼서 총 1,332편의 글을 수록하였다. 이에서는 ‘문’을 ‘편’으로 바꾸고 ‘편’ 아래의 구분으로 문을 설정했으며, 만물문을 경사문 다음에 두었다.

『성호사설』의 천지문에는 223항목의 글이 실려 있다. 이는 천문과 지리에 관한 서술로서 해와 달, 별들, 바람과 비, 이슬과 서리, 조수, 역법과 산맥 및 옛 국가의 강역에 관한 글 들이다. 만물문에는 생활에 직접·간접으로 관련이 있는 368항목에 대한 서술로서 복식·음식·농상·가축·화초·화폐와 도량형·병기와 서양 기기 등에 관한 것들이 실려 있다.

인사문에는 정치와 제도, 사회와 경제, 학문과 사상, 인물과 사건 등을 서술한 990항목의 글이 실려 있다. 그 예를 들면, 비변사를 폐지하고 정무를 의정부로 돌려야 한다는 설, 서얼 차별 제도의 폐지, 과거 제도의 문제점과 개선안, 지방 통치 제도의 개혁안, 토지 소유의 제한, 고리대의 근원인 화폐 제도의 폐지, 환곡 제도의 폐지와 상평창 제도의 부활, 노비 제도의 개혁안, 불교·도교·귀신 사상에 대한 견해, 음악에 대한 논의, 혼인·상제에 대한 습속의 비판 등이다.

경사문에는 육경사서(六經四書)와 중국·우리 나라의 역사서를 읽으면서 잘못 해석된 구체적인 내용과 그에 대한 자신의 견해를 실은 논설, 그리고 역사 사실에 대한 자신의 해석을 붙인 1,048항목의 글이 실려 있다.

특히 이에는 역사에서 정치적 사건에 도덕적 평가를 앞세우는 것을 비판하고 당시의 시세 파악이 중요함을 주장하였다. 또한 신화의 기술은 믿을 수 없다고 하여 역사서술에서 이의 배제를 논해 그의 역사학적 방법론과 역사관이 반영되어 있다.

마지막의 시문문에는 시와 문장에 대한 평으로서 378항목의 글이 실려 있다. 여기에서는 중국 문인과 우리 나라의 역대 문인의 시문(詩文)이 비평되어 있다. 이 책은 기록을 내용별로 구분해 싣는 유서학(類書學)의 저술 또는 백과전서적인 책으로 보기도 한다. 이러한 선례는 이수광(李睟光)의 『지봉유설(芝峰類說)』을 들 수 있다. 그러나 『지봉유설』이 서양에 대한 기록이나 광범위한 분야를 다룬 점에서는 『성호사설』과 유사성이 있다. 그러나 현실의 개혁의식에 있어서는 『성호사설』이 훨씬 강렬한 편이다.

이 책은 서양의 새로운 지식을 적극적으로 수용했으며, 사물과 당시의 세태 및 학문의 태도에 대해 개방적인 자세로 파악하고 있다. 그는 학문을 현실에 이용하려는 관점을 가지고 있으며, 묵수적인 태도가 아니라 비판적인 태도를 견지하였다. 또한 우리 나라의 국토와 국민에 대한 애정을 가지고 살피는 자아의식이 뚜렷한 점 등에서 실학적인 저술이라 할 것이다.

이 책에 씌어진 모든 항목의 서술에 그의 뚜렷한 의식이 반영된 것은 아니나 현실문제를 다룬 항목에 있어서는 그의 사상이 분명하게 표현되어 있다. 그 중 중요한 몇 가지 특징적인 것을 들어보면 다음과 같다. 지구가 둥글고 달보다 크며 해보다 작다는 인식, 서양의 기술이 대단히 정교하다는 인식, 지도작성에 정간목법(井間目法)을 쓰면 정확하게 그릴 수 있다는 인식, 단군과 기자조선의 강역이 요서지방에까지 미쳤다는 주장, 과거제도에 국사(國史)를 시험보도록 하자는 것 등을 들 수 있다.

이 밖에 학문에서 문학보다 실용적인 현실 구제책이 중요하다는 것, 당시 유교 이외의 다른 사상의 의미를 인정한 점, 생존이 어려운 하층민의 생활 보장을 적극 주장한 점, 붕당의 원인에 대한 현실적인 분석 등도 그 한 예라 할 수 있다. 저자가 조선시대의 실무를 잘 아는 사람으로 이이(李珥)와 유형원(柳馨遠)을 들었는바, 그는 유형원의 학문 태도를 계승해 차원을 한 단계 더 넓고 깊게 발전시켰다. 이후의 안정복·정약용(丁若鏞)·이중환(李重煥)·박제가(朴齊家)·박지원(朴趾源)의 학문에 깊은 영향을 주었다.

『성호사설』에 담긴 사상은 하나의 호수에 비겨 말하기도 한다. 즉 유형원 이래 발전되어 온 실학이 그의 저술에 이르러 모두 통합되었다가 그 뒤 각 분야의 전문학자에 의해 더욱 분화되어 심층적으로 연구된 것을 뜻한다. 『성호사설』은 이익의 사회개혁안인 『곽우록』의 내용과 깊은 관련을 가진다. 『성호사설』에 담긴 내용을 현실개혁안 중심으로 다시 체계적으로 정리한 것이 『곽우록』이다. 그러므로 이익의 사상을 이해하는 데에는 『성호사설』이 『곽우록』보다 더 중요한 기본 자료이다.

9. 곽우록

곽우록이라 함은 조선후기 실학자 이익이 국가적 당면 문제의 해결책을 제시한 정책서를 말한다. 재야에 있는 평민은 국가의 문제를 논할 자격이 없지만, 국가 정책이 잘못되면 백성이 직접 피해를 입기 때문에 이를 좌시할 수 없어 분수에 넘치는 안을 제시하는 ‘천민의 걱정’이라는 뜻으로 붙인 이름이다.

간행본으로는 1929년에 홍익표(洪翼杓)가 문광서림(文光書林)에서 간행한 ≪성호사설유설 星湖僿說類說≫의 부록으로 나온 것이 유일한 것이다. ≪성호문집 星湖文集≫의 잡저 부분에 일부가 기록되어 있으나, ≪곽우록≫에 붙인 저자 자신의 서문은 보이지 않는다.

내용은 국가에서 해결해야 할 시급한 문제를 조목별로 논술하였다. 즉 경연(經筵)·육재(育才)·입법(立法)·치민(治民)·생재(生財)·국용(國用)·한변(捍邊)·병제(兵制)·학교(學校)·숭례(崇禮)·식년시(式年試)·치군(治郡)·입사(入仕)·공거사의(貢擧私議)·선거사의(選擧私議)·전론(錢論)·균전론(均田論)·붕당론(朋黨論)·논과거지폐(論科擧之弊) 등 19항목으로 나누어 자신의 견해를 밝혔다.

<경연>에서는 국가 통치의 잘잘못은 오직 군주의 마음에 달린 것이므로, 적당한 인물을 경연관으로 임명해 군주의 신심(身心)이 되게 해야 한다고 하였다. <육재>에서는 인재를 양성해 등용하는 방법으로 학문 시험인 과거를 통해서만 인재를 발탁해, 벌열(閥閱)의 자손만이 등용되는 폐단을 시정해야 한다고 하였다. 또, 지방 교육을 강화해 치민에 능한 지방 인재의 육성 및 발탁을 주장하였다.

<입법>에서는 법은 그때그때 현실에 맞게 개혁되어야 하는데 조선이 건국된 지 2백년이 지나도록 ≪경국대전≫만을 고수하려는 보수적인 정치사상을 논박해 법제 개혁을 논하였다. <치민>에서는 백성을 직접 다스리는 자는 임금이 아니라 수령인데, 수령의 공적에 대한 평가를 백성을 다스린 것을 중심으로 하지 않는 폐단을 지적하였다.

<생재>에서는 생산에 종사하지 않고 놀고 먹는 자가 많은 폐단을 지적하였다. 또, 재물을 낭비하는 관서, 특히 군현이 너무 많이 설치된 점을 지적해 토지 개발의 중요성을 강조하였다.

<학교>에서는 인재의 양성을 위해 학교가 설치되었으나 교사들은 푸대접받고 교육 효과는 제대로 거두어지지 못하는 폐단을 지적하였다. 이를 해결하기 위해서는 학교 교육을 통해 능력 있는 자를 천거함으로써 인재 등용과 결부시키자는 안을 제시하였다.

<숭례>에서는 모든 사람들이 예절을 마땅히 알아야 하는데, 예제(禮制)에 대한 백성들의 인식이 부족함을 들어 과거에서도 이를 시험보게 할 것을 주장하였다. <식년시>에서는 시험보는 자가 직접 글을 쓰지 않는 폐단을 지적하였다. 그리고 이에 대한 대책으로 시험자 자신이 직접 글을 쓰도록 하여 혹 글씨를 잘못 썼다 하더라도 그 내용으로 판단해야 할 것을 주장하였다.

<치군>에서는 수령이 농작물의 풍흉(豐凶), 병액(兵額)의 정도, 환곡의 실태 등을 직접 조사해 정확히 안 뒤에 다스려 백성이 그 생활에 불만이 없도록 할 것을 강조하였다. <입사>에서는 관리를 선발하는 방법이 여러 갈래로 나누어져 있으므로 관료의 충원수에 맞게 이를 발탁할 것을 주장하였다.

마지막 항목인 <붕당론>에서는, 당쟁이 일어나는 이유를 관직의 수가 일정한 데 비해 관직을 탐하는 자가 많기 때문이라고 주장하였다. 그리고 이를 없애는 방법으로 학교·선거사의·공거사의에서 제시한 방책과 관련을 지었다.

이상의 내용은 이익의 경세치용(經世致用)에 관한 견해의 요점이 집중적으로 기술되어 있는 것이다. 그런데 이들 항목 중 경연·육재·입법·치민·생재·국용·한변·학교·숭례·식년시·치군·입사 등 12개 항목은 ≪성호문집≫에는 보이지 않고 ≪곽우록≫에만 있는 항목으로, 이익의 실학 사상을 연구하는 데 반드시 참조해야 할 항목이다.

전론은 ≪성호문집≫에 있는 논전폐(論錢弊)의 내용과 일치하고 있다. 그리고 ≪성호사설≫에 생재라는 항목이 있으나, ≪곽우록≫의 그것과는 내용이 다르다. 또, ≪성호문집≫에 논학제라는 글이 있으나 ≪곽우록≫의 학교와는 그 내용이 다르다.

'한국사 두문자' 카테고리의 다른 글

| 불교 종파 5교 두문자 : 계자통 열보경 성원분 화의부 상표금 (0) | 2025.01.13 |

|---|---|

| 지눌 두문자 : 조 수 돈 정 (1) | 2025.01.13 |

| 1860년대 주요 사건 두문자 : 병제 병오신 (0) | 2025.01.12 |

| 18세기 건축물 두문자 : 안석 노쌍부개 (0) | 2025.01.12 |

| 17세기 건축물 두문자 : 금미화각 법팔 (0) | 2025.01.12 |

댓글