지눌 두문자 : 조 수 돈 정

조 : 조계종 창시

수 : 수선사 결사

돈 : 돈오점수

정 : 정혜쌍수

1. 지눌

보조국사 지눌은 성은 정씨(鄭氏). 자호는 목우자(牧牛子). 지눌은 법명. 황해도 서흥(瑞興) 출신. 아버지는 국학(國學)의 학정(學正)을 지낸 정광우(鄭光遇), 어머니는 개흥군(開興郡) 출신의 조씨(趙氏)이다. 선종(禪宗)의 중흥조로서, 돈오점수(頓悟漸修)와 정혜쌍수(定慧雙修)를 제창하여 선과 교에 집착하지 않고 깨달음의 본질을 모색하였다.

8세 때 구산선문(九山禪門) 중 사굴산파(闍崛山派)에 속했던 종휘(宗暉)를 은사로 승려가 되었다. 1182년(명종 12) 승과(僧科)에 급제한 뒤, 보제사(普濟寺)의 담선법회(談禪法會)에 모인 승려들과 함께 정혜결사(定慧結社)를 맺어 참선과 교학을 함께 수행할 것을 기약하였다. 창평(昌平, 현 전남 담양) 청원사(淸源寺)에 머물면서 『육조단경(六祖壇經)』을 열람하다가 그의 첫 번째 깨달음이 이루어진다. 그 뒤, 평생 동안 육조혜능(六祖慧能)을 스승으로 모셨다.

1185년 다시 예천의 하가산(下柯山)보문사(普門寺)로 옮겨 선종의 종지(宗旨)에 따라 수행하면서 교학을 병행하던 중, 선교일원(禪敎一元)의 원리를 발견하고, 이에 입각한 새로운 지도 체계를 세웠으며, 말법학도(末法學徒)를 위한 원돈관문(圓頓觀門)의 지침을 확립하였다. 또한, 선교합일의 이론을 정립하여, 선교합일 회교귀선(會敎歸禪)이라는 우리나라 불교의 특수한 종지를 창도하였다. 그 뒤 『원돈성불론(圓頓成佛論)』을 저술하였고, 실천의 방면에서 원돈신해문(圓頓信解門)을 제시하여 오늘에 이르기까지 합일융화라는 전통을 남겼다.

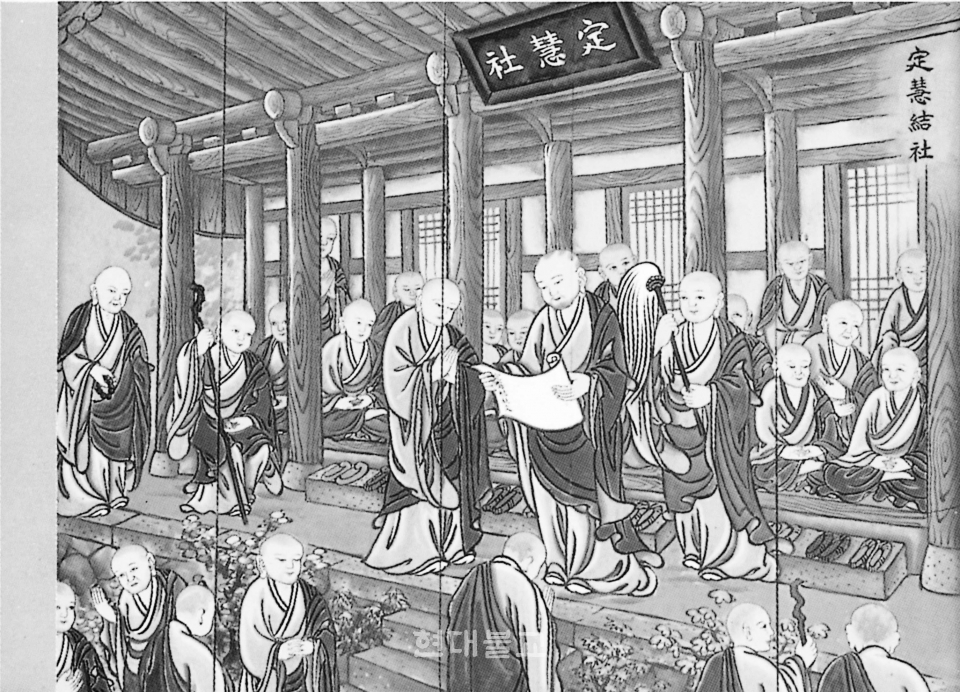

1190년 그는 몽선(夢船) 화상과 함께 거조사로 가서, 이전의 담선법회에서 결사를 약속했던 동지를 모은 뒤 사명(社名)을 ‘정혜(定慧)’라 하고, 『권수정혜결사문(勸修定慧結社文)』이라는 취지문을 지어 선포하였다. 결사문은 당시 불교계를 이념적 또는 형태적으로 혁신하고 재건하기 위한 선언서였다.

1197년 왕족 및 관리를 비롯하여 승려 수백 명이 결사에 참여하여 함께 수도하던 중, 시비를 일으키는 무리를 교화하지 못하자 지리산 상무주암(上無住庵)으로 들어가, 홀로 선정을 닦았다. 그때 『대혜어록(大慧語錄)』을 보다가, 현실참여적인 보살행에 대한 깨달음을 얻는다. 1205년(희종 1) 새로운 결사도량인 송광사로 와서 조정의 뜻에 따라 120일 동안 큰 법회를 열고, 『대혜어록』과 간화선법(看話禪法)으로 대중을 지도하였다.

10여 년 동안 송광사를 중심으로 새로운 선풍을 일으키다가 1210년 3월 27일 대중들과 함께 선법당(善法堂)에서 문답한 뒤, 법상에 앉아 입적하였다.

문인에는 천진(天眞), 확연(廓然), 수우, 인민(仁敏), 가혜(可慧), 혜심(慧諶) 등 수백 명이 있다. 저서로는 『권수정혜결사문』 1권, 『수심결(修心訣)』 1권, 『진심직설(眞心直說)』 1권, 『계초심학인문(誡初心學人文)』 1권, 『원돈성불론』 1권, 『화엄론절요(華嚴論節要)』 3권, 『법집별행록절요병입사기』 1권, 『간화결의론(看話決疑論』 1권, 『염불요문(念佛要門)』 1권, 『상당록(上堂錄)』 1권, 『법어가송(法語歌頌)』 1권 등이 있다.

2. 조계종 창시

조계종이라 함은 우리나라 불교 18개 종단 중 최대 종파를 말한다. 정확한 종조(宗祖)는 밝히기 어려우나 신라 말의 도의(道義)·범일(梵日) 등에서 종파의 연원을 찾고 있다. 1406년(태종 6) 나라에서 총지종과 조계종을 합하여 조계종이라 하였다.

1424년(세종 6) 조계종·천태종·총남종을 합해서 선종(禪宗)이라 하고, 화엄종·자은종·중신종·시흥종을 합해서 교종(敎宗)을 만들게 함에 따라 조계종의 명칭은 사라지게 되었다. 그 뒤 연산군 때 선교양종마저 폐지된 채 조계종의 정신을 이은 선(禪) 중심의 불교가 면면히 이어졌다.

1895년 4월 승려의 도성(都城) 입성이 허락되자 1899년 동대문 밖에 원흥사(元興寺)를 창건하여 한국불교 총종무원으로 삼았으며, 1902년 국가에서 관리서(管理署)를 설치하여 전국의 사찰과 승려를 보호하였다. 1908년 3월 전국 승려대표자 52명이 한국불교종단의 이름을 원종(圓宗)이라 하였고, 1910년 서울 수송동에 각황사(覺皇寺)를 창건하여 조선불교중앙회무소 겸 중앙포교소를 두었다.

1911년 1월 영·호남의 승려들이 일본의 조동종과 연합하려는 원종을 거부하여 임제종(臨濟宗)을 세웠으며, 1911년 6월 총독부에서 사찰령을 반포하게 됨에 따라 원종과 임제종은 자연히 소멸되고 30본산이 중심이 된 30본산연합사무소가 1915년 초에 설립되었다.

1922년 1월 조선불교 선교양종 중앙총무원을 설치하였고, 1922년 5월 조선불교 선교양종 중앙교무원을 설립하였으며, 이들 종무기관 사이에 대립이 심해지자 서로 협의하여 1925년 조선불교 선교양종 중앙교무원으로 통합하였다.

1938년 총본산으로 지금의 조계사(曹溪寺) 전신인 태고사(太古寺)를 창건하고 총독부가 정한 조선불교 선교양종의 명칭을 버리고 한국불교의 전통을 계승하는 조계종을 종명으로 삼았다. 1941년 총독부의 인가를 얻어 조선불교조계종이라 하였고, 이때부터 조계종 종조에 대한 논란이 크게 대두되었다.

1945년의 광복 직후부터 비구승과 대처승의 분규가 시작되어 큰 혼란을 빚었으나 교계의 고승들과 정부의 노력으로 1962년 3월 조계종 재건 비상종회를 열어서 종헌을 제정, 공포하여 통합종단을 출범시켰다. 1962년 12월<불교재산관리법>에 의하여 대한불교조계종으로 단체등록을 하였다. 그러나 출가와 재가승의 생리가 다르고 그 방향이 같지 않았으므로 2년 뒤 대처승들은 또 다시 이탈하여 한국불교조계종이라는 명칭으로 간판을 걸고 사찰재산과 종권의 쟁탈을 위한 소송을 계속하였다.

1969년 대법원에서 조계종의 종권이 비구승에게 있음을 판결하게 되자 대처승들은 1970년 1월 한국불교태고종을 창종하여 대한불교조계종은 비구승의 종단으로 독립되었다. 이 종파는 석가모니의 가르침을 근본으로 하고 견성성불(見性成佛)하여 중생에게 널리 진리를 전파하는 것을 종지로 삼고 있으며, 『금강경』과 전등법어(傳燈法語)를 소의경전(所依經典)으로 삼고 있다.

신라 말의 도의를 종조로 삼고 고려의 지눌을 중천(重闡)으로 하여 고려 말의 보우(普愚)를 중흥조로 삼고 있다. 그러나 이 종조에 관해서는 1942년 이후 현재까지 학계 및 불교계에서 논란의 대상이 되었다. 권상로(權相老)·김영수(金映遂) 등이 처음 종조를 정할 때는 휴정(休靜)의 제자인 해안(海眼)의 설을 취하여, 휴정이 중국 임제종의 석옥(石屋)에게서 법을 이어받은 보우의 법맥이 혼수(混修)―각운(覺雲)―정심(正心)―지엄(智嚴)―영관(靈觀)―휴정으로 이어졌으므로 조계종의 중흥조는 보우가 되어야 한다.

보우가 선종의 구산문(九山門) 중에서 가지산문(迦智山門)으로 출가하였으므로 가지산문의 창시자인 도의를 종조로 삼아야 한다고 계속 주장한 것이다. 그러나 이재열(李在烈)·이종익(李鍾益) 등은 1213년(강종 2) 국가에서 최초로 조계종이라는 공칭을 사용하였고 그 종명은 송광사의 지눌의 문도들에 국한해서 사용하였기 때문에 마땅히 지눌을 종조로 삼아야 한다고 계속 주장하고 있다.

이 종단은 총무원·포교원·교육원·중앙종회를 중앙조직으로 하고 전국에 25개 교구본사를 두어 1997년 말 현재 2,033개의 말사를 관장하고 있으며, 승려 수는 1만 2,000명, 신도 수는 1,513만 1,206명, 포교당은 153개소이다. 산하단체로는 대한불교조계종 중앙신도회·대한불교청년회·대한불교조계종 등이 있으며, 유관단체로는 재단법인 선학원 등이 있다. 종단 소속 교육기관으로는 동국대학교를 비롯한 대학교 2개교, 중고등학교 18개교, 종단 소속 사회사업기관으로는 유치원 16개소, 유아원 4개소, 고아원 2개소, 양로원 1개소가 있다.

3. 수선사 결사

수선사 결사라 함은 고려 후기 보조국사(普照國師) 지눌(知訥)이 결성한 불교 결사로, 당시의 타락한 불교계의 현실을 비판, 반성하고 수행자 본래의 정신으로 돌아가 선정(禪定)과 지혜(智惠)를 닦을 것을 주장한 불교계 내부의 혁신운동이다. 이후 규모가 확대되어 송광산 길상사(吉祥寺)로 근거지를 옮겨 정혜사(定慧寺)라 하였다가, 다시 수선사(修禪社)로 사액 받았다.

동아시아 불교의 결사(結社)는 불교가 중국에 전래된 지 얼마 지나지 않은 위진남북조 시대부터 등장하였다. 중국 동진(東晉)의 승려 혜원(慧遠)이 중국 강서성(江西省)의 여산(廬山)에서 백련사(白蓮社)를 결성하여 염불삼매(念佛三昧)를 수행한 것을 그 시초로 보고 있다. 이후 당과 송의 시기를 거치면서 불교 결사는 민간까지 그 저변이 확장되며 발전을 거듭하였다.

우리나라의 경우 8세기 이후 왕실과 귀족의 지원에 의한 화엄 계통의 결사 조직이 결성되기도 하고, 미타신앙이나 미륵신앙에 바탕한 정토결사가 나타나기도 하였다. 특히 고려후기 무신정권 성립 이후 불교계의 사상적 변화와 더불어 개혁적 신앙결사운동의 흐름이 두드러졌는데, 그 가운데 양대 결사로 일컬어지는 것이 지눌의 수선결사(修禪結社)와 요세(了世)의 백련결사(白蓮結社)이다.

12세기에 접어든 고려 사회는 이미 변화의 조짐을 나타내기 시작했는데, 정치적으로 소수 문벌의 권력 독점이 극도로 심화되고, 사회경제적으로 권세가들의 토지 집적으로 인해 이전의 전시과 체제가 무너지고 농장이 형성되고 있었다. 사상적으로 특정 사원을 원찰(願刹)로 삼은 왕실과 귀족들이 경제적으로 사원을 장악하고 불교와 더욱 밀착되었을 뿐 아니라 특정 교단으로 그 자제들을 대대로 출가 시켜 문벌들이 불교의 종파 자체를 장악하는 양상까지 보이던 형편이었다. 이러한 분위기에 편승하여 불교계는 외형의 번영과 성대함을 누리는 이면에, 청정과욕(淸淨寡慾)의 본질을 잃고 극심한 부패와 타락상을 드러내기에 이른다. 결국 1170년(의종 24) 지눌의 나이 13세 때 무신의 난이 일어나 고려 사회는 걷잡을 수 없는 정치적 혼란상으로 치닫게 된다. 무신들 사이에 죽고 죽이는 정변이 지속되는 가운데, 왕실이나 귀족의 지원을 받아 번성하던 불교 교단과 귀족 못지않게 화려한 생활에 젖어 있던 불교계도 무인세력과 대립하면서 큰 혼란기를 맞게 되었다.

한편, 그 와중에 불교계 내부에서는 사상적 변화가 진행되고 있었다. 신라 하대 이래 수용된 신사조로서의 선종은 소수 문벌에 의해 장악된 기존 불교교단이 보수적 경향을 띠면서 중심교단으로 부각되지 못하다가, 대각국사(大覺國師) 의천(義天)의 천태종 개창으로 인해 더욱 와해되기에 이르렀다. 그러나 의천 사후 가지산문의 학일(學一), 사굴산문의 탄연(坦然)과 지인(之印) 등의 걸출한 선승들이 출현하여 선종의 기반을 재정비하기에 이르고, 이자현(李資玄)•윤언이(尹彦頤) 등과 같은 재가의 거사들이 지극한 선(禪) 수행을 지향하면서 선종에 대한 관심이 고조되었다. 이러한 분위기는 무신의 난 이후, 특히 최씨 무신정권 이후 선종의 수선사가 부각될 수 있는 사상사적 토대가 마련된 것이라 할 수 있다.

지눌은 1158년(의종 12)부터 1210년(희종 6)까지 무신의 난 전후의 혼란한 시절을 살다 갔다. 그는 경서(京西)의 동주(洞州), 즉 오늘날의 황해도 서흥 출신이며, 속성은 정씨(鄭氏)이고 아버지는 국학(國學) 학정(學正)을 지낸 정광우(鄭光遇)이다. 호는 목우자(牧牛子)이며, 지눌은 그의 휘이다.

「송광사보조국사비(松廣寺普照國師碑)」 에 의하면 지눌은 어려서부터 병약하여 백약이 무효일 정도였는데, 그 아버지가 부처님전에 기도하여 병을 낫게 하여 주면 출가시켜 부처님을 섬기도록 하겠다는 서원을 세우자마자 병이 완쾌되었다고 한다. 그리하여 무신의 난이 발생하기 불과 몇 년 전인 1165년(의종 19), 지눌은 8세의 나이로 사굴산문의 종휘선사(宗暉禪師)에게 출가하여 머리를 깎았다. 그는 출가 이래 25세까지 특정한 스승에게 매이지 않고 여러 선원을 찾아다니고 선적과 경론을 섭렵하는 등 비교적 자유로운 구도행의 시기를 지냈다. 이 과정을 통해 지눌은 불교 수행의 핵심이 선정(禪定)과 지혜(智慧)를 함께 닦는 정혜쌍수(定慧雙修)에 있음을 깨닫게 된 것으로 보인다.

1182년(명종 12) 1월, 25세의 지눌은 개경에서 보제사(普濟寺) 담선법회(談禪法會)에 참여하게 된다. 여기서 그는 당시 타락한 불교계를 신랄하게 비판하고 오랫동안 구상했던 선정과 지혜를 닦는 결사의 필요성을 주변인들에게 주장하였다. 이에 뜻이 맞는 10여 인과 함께 훗날 정혜결사(定慧結社)를 만들기로 하였는데 1190년(명종 20) 팔공산 거조사(居祖寺)에서 결사를 시작할 때 지은 「권수정혜결사문(勸修定慧結社文)」을 보면 그 정황이 상세히 기록되어 있다.

그러나 우리들의 아침저녁 소행의 자취를 돌이켜 보면 어떠한가? 불법(佛法)에 핑계하여 우리들을 장식하고 이익의 길로 치달리고 풍진의 세상에 빠져들어가 도덕은 닦지 않고 의식만 허비하니, 비록 출가하였다 하나 무슨 덕이 있겠는가? 아! 삼계(三界)를 떠나고자 하면서도 속세를 벗어난 수행이 없고, 한갓 사내의 몸이 되었을 뿐이요, 장부의 뜻이 없어 위로는 도를 닦는데 어긋나고 아래로는 중생을 이롭게 하지 못하며, 중간으로는 네 가지 은혜를 저버렸으니 진실로 부끄럽도다. 나는 오래전부터 이런 일을 한심스럽게 여겼었다.

마침 임인년(1182) 정월에 서울 보제사 담선법회에 참석하였다가, 하루는 동학 10여 인과 약속하기를, “이 회를 파하거든 우리는 명예와 이익을 버리고 산속에 들어가 동사(同社)를 만들어 항상 선정을 익히고 아울러 지혜를 닦기에 힘쓰며, 예불하고 경 읽기와 나아가서는 노동으로 운력하는 데까지 각자 제가 맡은 일을 성실히 해나가서 인연을 따라 심성을 수양하여 한 평생을 구속없이 지내어 달사(達士)와 진인(眞人)의 높은 수행을 따르면 어찌 기쁜 일이 아니겠는가?”라고 하였다 ······ 여러 사람이 내 말을 듣고 모두 그렇다고 하며, “훗날 이 언약을 이루어 숲 속에 숨어 살아 동사를 맺게 되면 그 이름을 정혜(定慧)라고 합시다”라고 하였다. 그래서 맹세하는 글을 지어 뜻을 표시하였다.

위 글에서 20대의 젊은 청년 구도자 지눌에게 비친, 세속의 정치에 휩쓸려 출가자 본연의 자세를 망각하고 있던 타락한 승단에 대한 신랄한 비판을 쏟아내고 있다. 그리고 이러한 모순에 찬 현실을 극복하기 위해서는 본래의 출가 정신으로 돌아가 청정과욕의 마음으로 수행에 정진해야 함을 통감하고, 신앙공동체로서의 결사를 조직하여 함께 수행하자는 제안을 하고 있다.

모든 사람이 처음부터 지눌의 제안에 쉽게 찬동하지는 않았던 것 같다. 『권수정혜결사문』에는 정혜 닦기를 주장하는 지눌에게 염불수행, 신통(神通), 자성(自性), 말세중생(末世衆生), 성적등지(惺寂等持)와 돈교이문(頓敎二門), 이타행(利他行), 정토수행(淨土修行) 등의 7가지에 달하는 문제점을 제기하여 논쟁을 벌였던 정황이 드러나기 때문이다. 이에 대해 지눌은 정토와 같은 타력신앙의 문제점을 지적하는 등, 반론을 일일이 반박하여 논파하고 여러 사람들을 설득하여 마침내 정혜결사의 약속을 하기에 이른다.

그러나 이 결사는 바로 이루어지지 못하였다. 결사에 참여하기로 했던 도반들이 그해 승과(僧科)에서 합격 혹은 불합격하여 사정에 따라 사방으로 흩어지게 된 것이다. 지눌 역시 이 해 승과에 합격하였으나 출세를 위한 승계나 승직에 관심을 두지 않고 홀로 구도행을 떠났다. 이후 전라도 창평 청원사에서 『육조단경(六祖壇經)』을, 하가산 보문사에서 이통현(李通玄)의 『화엄론(華嚴論)』을 보고 두 번에 걸친 큰 깨달음을 얻었다. 마침내 1188년(명종 20)에 팔공산 거조사에서 정혜결사를 이루고 2년 뒤인 1190년 『권수정혜결사문』을 써서 종파나 믿음에 상관없이 모든 사람에게 결사를 개방하였다. 이후 정혜결사는 큰 호응을 얻게 되고 거조사의 터가 좁아지자 1200년(신종 3)에 폐사였던 조계산 길상사를 수리해 들어가 정혜사라 하였다. 이곳은 후에 수선사로 사액을 받았으며, 오늘날 조계산 송광사(松廣寺)가 바로 이곳이다. 길상사로 가기 전, 지눌은 지리산 상무주암에 은거하였는데, 이 시기 『대혜보각선사어록(大慧普覺禪師語錄)』을 통해 세 번째 깨달음을 얻게 되면서 간화선(看話禪)이 수행의 중요한 부분으로 자리잡게 된다.

지눌은 정혜쌍수의 이론적 기틀을 다지고 그 토대 위에서 정혜결사를 추진하였으며, 이것은 종파 사이의 대립이나 명리에 집착하는 당시 불교계에 대한 혁신운동으로서의 의미를 갖는다. 그 스스로 승과에 합격하였으나 승계나 승직을 일체 받지 않았고 수선사 이외의 사찰에서 주지를 지낸 적도 없으며, 출가 이래 구도 과정에서도 특정 문파와 직접적인 관련을 찾아보기 어렵다. 곧, 정혜결사는 중앙의 귀족적 불교를 배격하고 새로운 선 사상에 의한 수행 및 이타행의 실천성을 바탕으로 지방사회에 큰 반향을 일으켰다. 이 때문에 수선사 창립기, 지방사회의 호장(戶長)을 중심으로 한 향리층과 일반인이 수선사의 큰 후원세력이 되었으며, 중앙 왕실이나 최씨 무신정권과는 거리를 두었던 것으로 보인다.

이상에서 보듯 지눌이 결사를 개창할 당시의 이름은 ‘정혜결사’였다. 그러나 지눌 이후로는 대개 수선사로 불려왔으므로 다음에서는 서술의 편의상 정혜결사와 수선사를 구분하지 않고 혼용하기로 한다.

애초에 정혜결사를 이룬 지눌은 지방의 토성(土姓)으로 향리 혹은 독서층 출신이었으며 그의 아버지는 국학학정(國學學正)이라는 정9품의 미관말직이었음을 눈여겨볼 필요가 있다. 그는 당시의 소수 문벌 중심 지배체제 하에서는 관리로서의 진출에 제약이 따를 수밖에 없는 지방 출신이었고, 이러한 출신 배경이 그의 불교관이나 역사의식의 형성에 영향을 미쳤던 것이다. 지눌 이후 수선결사를 주도한 대부분의 역대 주법들 역시 지방 사회의 향리층이나 독서층 출신들로, 이는 동시기 천태종 계통의 백련사 결사를 주도한 주법들도 마찬가지였다. 이는 고려후기 결사운동을 주도하던 인물들의 출신성분이 그 이전 중심 불교교단을 이끌던 문벌 세력과 그 성격을 가장 달리하는 부분이라 할 수 있다.

요컨대 지눌 당대의 수선사 결사는 중앙 교단의 권력과 밀착한 타락상을 강하게 질타하는 비판적 시대정신을 가지고 국가권력과도 일정한 거리를 둔 채, 지방을 중심으로 종파에 관계없는 개방성을 지니고 정혜쌍수에 매진하는 신앙공동체를 형성하여 대중의 큰 지지를 받은 불교혁신운동이었다. 이는 고려 후기 불교계에 큰 영향을 끼쳤으며, 오늘날 한국 조계종의 시원으로 추숭되고 있다.

3. 돈오점수

돈오점수라 함은 선종에서 단번에 진심의 이치를 깨친 뒤에 번뇌와 오랜 습기를 제거해 가는 불교수행법을 말한다. 부처가 되기 위해서 진심(眞心)의 이치를 먼저 깨친 뒤에 오랜 습기(習氣)를 제거하여 가는 수행방법이다. 즉, 수행이 먼저 이루어져야 하는가, 마음의 이치를 먼저 밝혀야 하는가에 관한 논의로 이 논의는 당나라 종밀(宗密) 이후에 논란의 대상이 되었다. 종밀은 다섯 가지의 돈점설을 제시하였는데 그 내용은 다음과 같다.

① 단계를 밟아서 차례대로 닦아 일시에 깨닫는 점수돈오(漸修頓悟), ② 닦기는 일시에 닦지만 공행(功行)이 익은 뒤에 차차 깨닫는 돈수점오(頓修漸悟), ③ 차츰 닦아가면서 차츰 깨닫는 점수점오(漸修漸悟), ④ 단번에 진리를 깨친 뒤 번뇌와 습기를 차차 소멸시켜가는 돈오점수(頓悟漸修), ⑤ 일시에 깨치고 더 닦을 것이 없이 공행을 다 이루는 돈오돈수(頓悟頓修)이다.

이 가운데에서 돈오돈수는 과거부터 닦아온 결과로 함께 이루어지는 것이므로 일반 사람에게는 적용되지 않는다. 이 다섯 가지 설 가운데에서 고려 중기의 지눌(知訥)은 돈오점수설을 채택하여 우리 나라 선종에 정착시켰다. 그는

“마음은 본래 깨끗하여 번뇌가 없고 부처와 조금도 다르지 않으므로 돈오라 한다.”

고 하였고, 또

“마음이 곧 부처임을 믿어서 의정(疑情)을 대번에 쉬고 스스로 자긍(自肯)하는 데 이르면 곧 수심인(修心人)의 해오처(解悟處)가 되나니, 다시 계급과 차제가 없으므로 돈오라 한다.”

고 하였다. 그러나 자기의 마음이 부처와 다름이 없음을 깨쳤다 하더라도 무시(無始) 이래로 쌓아온 습기를 갑자기 버린다는 것은 힘든 일이므로 습기를 없애는 수행을 하여야 하며, 점차로 훈화(薰化)하여야 하기 때문에 ‘점수’라고 하였다. 마치 얼음이 물인 줄 알았다 하더라도 열기를 얻어서 녹아야 비로소 물이 되는 것과 같다고 설명하고 있다. 즉, 얼음이 물인 줄 아는 것을 돈오라 하고, 얼음을 녹이는 것을 점수로 본 것이며, 먼저 본성을 알고 행할 것을 주장한 것이다. 따라서 깨치기 이전에도 수행을 할 수는 있으나, 그러한 수행은 바른 길이 아니며 항상 의심이 따른다고 하였다.

4. 정혜쌍수

정혜쌍수라 함은 보조국사(普照國師) 지눌(知訥, 1158~1210)이 주창한 불교 수행 방법을 말한다. 정혜(定慧)는 선정(禪定)과 지혜(智慧)를 의미하는 것으로, 양자를 함께 연마해야 한다는 것이 정혜쌍수의 개념이다. 선정은 흩어진 마음을 집중시켜 정신적 통일을 이룬 상태를 의미하고, 지혜는 사물의 본질을 깨닫는 것을 의미한다. 지눌은 1182년(명종 12) 승과(僧科)에 급제한 뒤 개경(開京)에서 열린 담선법회(談禪法會)에서 자신과 뜻을 같이하는 승려들을 모았으며, 이후 여러 곳을 다니며 수행하여 자신의 사상을 갈고 닦았다. 1190년(명종 20) 거조사(居祖寺)에서 이전에 뜻을 같이했던 승려들을 모아 정혜결사(定慧結社)를 결성하였다. 이때 권수정혜결사문(權修定慧結社文)을 지어 선종(禪宗)에서는 선정에, 교종(敎宗)에서는 지혜에 치우쳐 있음을 비판하고, 이 두 가지를 치우침 없이 함께 닦아야 한다는 정혜쌍수의 사상을 주창하였다.

13세기 선교 일치(禪敎一致)를 주창하며 이루어진 불교 개혁 운동에서 돈오점수(頓悟漸修)와 함께 중시된 주요 개념이다.

선정과 지혜는 서로 따로 닦을 것이 아니라 병행되어 닦아야 함을 강조하고 있다. 정혜는 본디 계·정·혜의 3학으로서 서로 떼어놓을 수 없는 것인데, 후세에 선을 닦는 자가 선정에만 치우치고, 교를 공부하는 자는 혜학(慧學)에만 치우치는 폐단을 낳았다. 원래 교는 지식문과 이론문이고, 선은 실천문이다. 지식과 이론을 마음 닦는 방법에 대한 안내라고 보면, 선은 그것을 실천, 체험하는 방편이다.

고려의 보조국사(普照國師)는 선교상자(禪敎相資)의 정혜쌍수를 그 지도이념으로 하여 그릇된 폐단을 없애 올바른 깨달음을 얻도록 하였으며, 이것을 성적등지문(惺寂等持門)이라 표현하였다. 이 정혜쌍수는 보조국사 이후 우리나라 선종의 중요한 수행법이 되었다.

'한국사 두문자' 카테고리의 다른 글

| 불교 종파 9산 두문자 : 가도수엄실홍성무굴범자윤희헌동혜봉현 (0) | 2025.01.13 |

|---|---|

| 불교 종파 5교 두문자 : 계자통 열보경 성원분 화의부 상표금 (0) | 2025.01.13 |

| 이익의 실학사상 두문자 : 농경한영 육폐붕 성곽 (0) | 2025.01.12 |

| 1860년대 주요 사건 두문자 : 병제 병오신 (0) | 2025.01.12 |

| 18세기 건축물 두문자 : 안석 노쌍부개 (0) | 2025.01.12 |

댓글