다람쥐의 어원자료

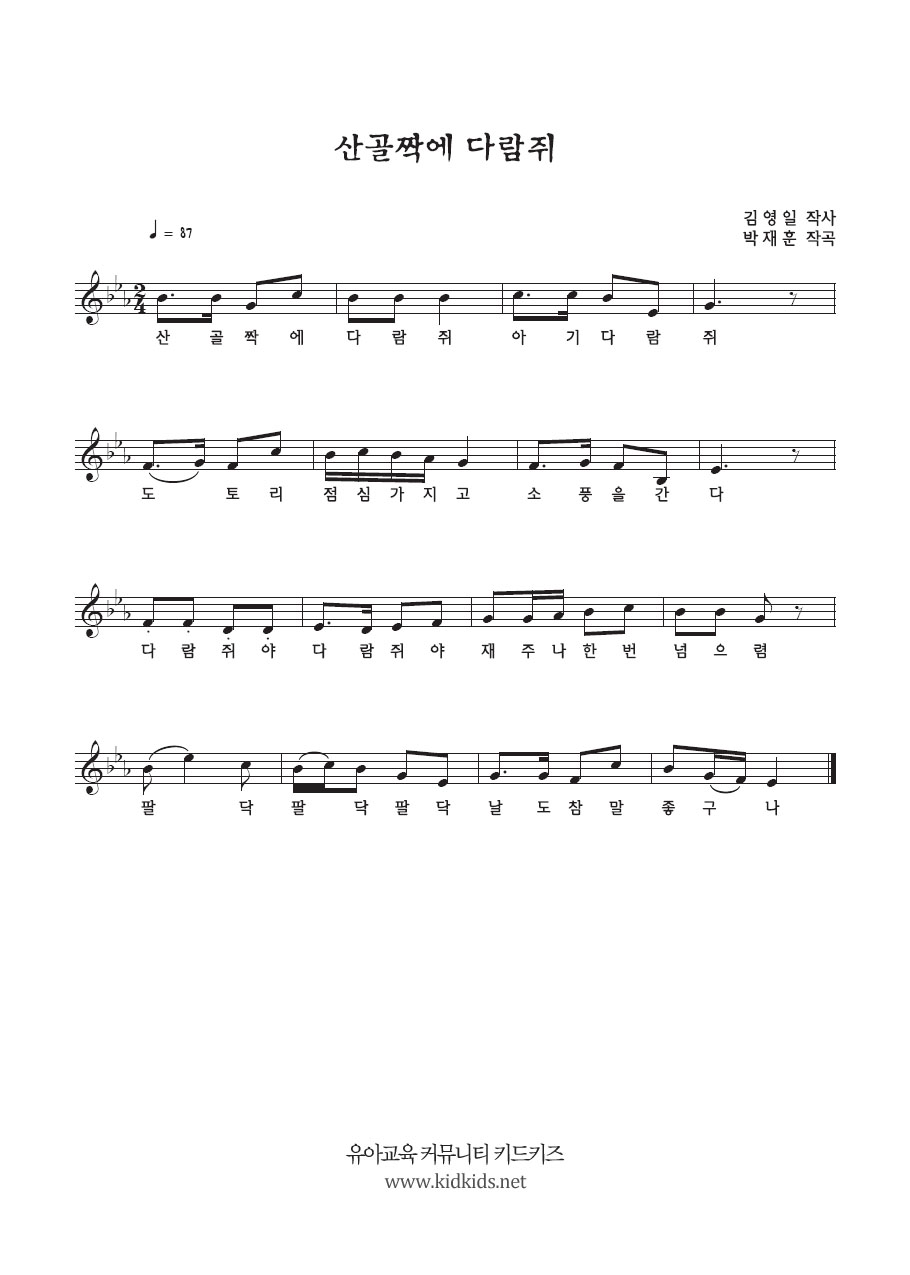

‘다람쥐'는 ‘다람쥐 쳇바퀴 돌듯, 다람쥐 밤 까먹듯'과 같은 속담이나 ‘산골짝의 다람쥐 아기 다람쥐 도토리 점심 가지고 소풍을 간다.' 등의 동요 가사 등에서 쉽게 접하는 단어다. 전에는 새나 물고기를 파는 가게 앞에서

다람쥐가 쳇바퀴를 돌리고 있는 모습을 흔히 볼 수 있었는데, 지금은 아련한 추억 속에 남아 있을 뿐이다.

‘다람쥐'가 ‘다람'과 ‘쥐'로 분석된다는 사실은 쉽게 알 수 있다. ‘다람쥐'의 ‘쥐'는 ‘박쥐, 생쥐, 얼럭쥐, 땃쥐, 두더지(원래는‘두디쥐'이다), 심지어 ‘콩쥐팥쥐' 등의 ‘쥐'와 같은 것이다. 그럼에도 불구히고 ‘다람쥐'는 ‘생쥐, 박

쥐'와는 달리 ‘쥐'로 연상되지 않는다. ‘쥐'만 보면 질색을 하는 여성들도 ‘다람쥐'를 보면 귀엽다고 앞으로 다가선다. ‘쥐'라는 단어에 대한 연상 작용이 의미전달에 크게 작용하지 않는 경우다. 쥐목에 속하는 포유류지만,

꼬리가 길고 색깔이 예뻐서 사람들이 애완동물로 기르기도 하기 때문일 것이다. ‘다람쥐 쳇바퀴 돌듯'은 다람쥐를 애완동물로 기르기 시작한 후에 나온 속담이리라. ‘박쥐'는 ‘밝쥐'에서 온 말이고 ‘생쥐'는 ‘사향쥐'에서 온

것으로 추정되어서 ‘쥐' 앞에 오는 것은 동사의 어간이거나 명사일 것이기 때문에, ‘다람쥐'의 ‘다람'도 그 부류에 속할 것이다.

‘다람쥐'는 ‘다람쥐'라는 형태로 18세기에 처음 등장한다. 그리고 ‘다람쥐'나 오늘날의 형태인 ‘다람쥐'가 등장하기 시작한 것은 19세기 말 이후이다.

다람쥐(豆鼠)<1779한청문감14, 9a>

다람쥐 鼈<1880한불자전, 461>

하하 탐음 질투하는 마음이 엇지 다람쥐 갓튼고<1881조군영적지, 34a>

또 다람쥐 잇사니 나무 가지 우희 잇서 뛰여오고 쒸여가며<1894훈아진언, 8a>

호랑이와 양과 사슴과 원슝이와 다람쥐와 나귀와 갱가루와 고슌도치와 박쥐와<1910경셰죵, 5>

졉빈 위원의 원슝이오 다과위원의 다람쥐며 시간위원의 황계더라<1910경셰죵, 6>

다람쥐 저(狙)<1895국한회어, 66>

다람쥐 언(驅)<1895국한회어, 66>

쳇바퀴를 돌리는 다람쥐 모양으로, 까닭도 모르고 또한 아무 필요도 없이, 제 자리에서 맴을 돌며 허위적거리는 것이 인생의 길일가?<1936상록수, 461>

이 ‘다람쥐' 역시 ‘다람'과 ‘쥐'로 분석되는데, ‘다람'은 ‘닫다[走]'의 어간 ‘닫-'에 명사형 접미사 ‘암'이 붙은 것이다. ‘닫-'이 소위 ㄷ 변칙동사여서 모음 앞에서 ‘ㄷ'이 ‘ㄹ'로 된 것이다. ‘닫- + -암'이 ‘다람'이 되면서 ‘달리기'

란 뜻을 가진 명사가 되어 사용되었다. 그리고 여기에 접미사 ‘-질'이 붙어 오늘날의 ‘달음박질'에 해당하는 ‘다람질'이 파생되었다.

한 가리온 총이말이 다람이 빠라되<1765박통사신석언해, 2, 1b>

呂布 ㅣ 즉시 다라나다 董卓이 딸올 제 呂布 ㅣ 다람이 급하니<1703삼역총해, 1, 20b>

젼년에 牢子들희 다람질을 네 본다<1677박통사언해, 중, 52a>

다람질 하는 듸 발 내밀기라<18xx홍부젼, 20a>

이 ‘다람'에 ‘쥐'란 단어가 합성되어 ‘다람쥐'가 된 것이다. 결국 ‘다람쥐'는 ‘닫- + -움 + 쥐'로 구성된 것이다. 그러니까 ‘다람쥐'는 ‘달리기 쥐(즉 달리는 쥐)'란 뜻이다. ‘다람쥐'의 재빠름을 비유하여 붙인 이름으로 해석된다.

그래서 다람쥐를 ‘날쌘 것'이라는 표현도 한다.

원래 산에셔난 다람쥐갓치 날샌 놈이라<1908치악산, 상, 146>

이렇게 ‘다람쥐'가 ‘달리기'를 잘한다는 데에서 붙여졌다고 하는 사실은 ‘다람쥐'가 나오기 이전의 형태에서도 증명된다. ‘다람쥐'가 문헌에 나타나기 시작한 18세기까지는 ‘다람쥐'는 한 예도 보이지 않고, ‘다라미(또는 ‘다람,다람이')'가 등장'한다.

颱는 낧다라미오 鼠난 줘라<1461능엄경언해, 8, 119b>

다라미 오(鼈) 다라미 생(颱)<1527훈몽자회, 상, 10b>

나난 다라미(騙鼠)<1613동의보감, 1, 58b>

다라미(山鼠 一云 松鼠 又 花 鼠 )<1690역어유해, 하, 34a>

다라미(松鼠)<1748동문유해, 하, 39b>

다라미(山鼠)<1778방언유석, 해부방언, 16a>

너구리 넛손자 보고 둑겁이 외손자 보고 다람이 용개치고 과부 기지개 켤 졔<18xx남원고사, 1, 6a>

다람이(松鼠)<1768몽어유해, 하 33a>

다람이 오(鼈)<1781왜어유해, 하, 23b>

이 ‘다라미'도 ‘다람쥐'와 마찬가지로 ‘닫다'의 어간 ‘닫-'에서부터 유래한 것이다. 그래서 ‘다라미'를 ‘닫- + -암'이 ‘다람'이 되고, 여기에 명사형 접미사 ‘-이'가 붙어 생긴 것으로 해석하기 쉬운 것이지만, 실상은 그렇지 않다. 명사형 접미사에 ‘-음'은 있지만 ‘-암은 없기 때문이다. ‘다라미'가 ‘다라미'로 나타나면 그러한 분석이 가능하지만, ‘다라미'라는 형태는 한 번도 등장하지 않는다. 그래서 ‘다라미'는 ‘닫 - + -아비'로 분석할 수밖에 없다. ‘-아미'는 ‘귓도라미(귓돌 + -아미), 쓰르라미(쓰름(쓰를) + -아비), 동그라미(동글 + -아미) 올가미(옭- + -아미)' 등에서도 보이는 접미사이다.

그런데 이 ‘다라마'는 18세기 말까지 쓰이고 가끔 19세기에도 보이지만, 그 이후는 주로 방언형에서나 나타나고 있다. ‘다라미'는 ‘쥐'에 연관되지 않았던 것인데, 18세기에 와서 ‘쥐'와 연관시키면서 ‘드라미'가 ‘드言쥐'로

바뀌게 되었다. 그래서 그런지 ‘다람쥐'에 대해서는 여러 가지 다른 인상이 있는 것 같다. 「국한회어」(1895)라는 사진에는 다람쥐가 굴을 파고 은폐된 곳에서 살기 때문인지, ‘다람쥐하여 치다'를 ‘저격(狙擊)'으로 풀이한

예가 보이기도 한다. 옛 문헌에도 그러한 모습을 표현한 것이 보이는데, 상대방을 몰래 숨어서 공격하기 위해 다람쥐처럼 엎드려 있는 모습을 표현한 다음 문장이 흥미롭다.

역새 철퇴를 끼고 박낭사 즁의 다람쥐갓치 업듸엿다가 시황의 거개 사장의 지나거늘<18xx장자방젼,상 1b>

최근에 북한 학자와 대화하는 중에 ‘손금 없는 사람(하도 손바닥을 비벼대서 손금이 다 닳아 없어진 사람, 즉 아부하는 사람)'이란 표현이 화제가 된 적이 있다. 그 뜻을 전혀 이해하지 못하더니, 설명을 다 듣고 나서는 ‘아, 다람쥐 같은 놈?' 하고 반응을 보이는 것이었다. 다람쥐가 뒷다리로 서서는 좌우를 두리번 두리번 둘러보면서 앞발을 싹싹 비벼대는 모습이 우리의 ‘손금 없는 사람'보다 훨씬 생동감 있는 표현이라고 생각한 적이 있다.

날다람쥐·다람쥐·하늘다람쥐를 총칭하는 말이나, 보통은 학명이 Tamias sibiricus asiaticus GMELIN인 다람쥐를 가리킨다. 한자어로는 율서(栗鼠)·산서(山鼠)·송서(松鼠)·화서(花鼠)라고 한다. 몸길이 16.5㎝, 꼬리길이 10.3㎝, 뒷다리길이 3.5㎝, 귀길이 1.8㎝로서 청서나 하늘다람쥐보다 훨씬 작고 귀엽다. 꼬리는 짧고, 털이 붓과 같이 밀생되어 있으며, 편평하다.

뺨 속의 주머니는 잘 발달되어 먹이를 운반하기에 알맞고, 눈은 크고 흑색이며, 귀는 짧고, 등 뒤에는 5개의 암흑색 줄무늬가 있다. 이마와 머리의 윗부분은 갈색을 띤 육계색(肉桂色)이다. 눈썹 위에는 코끝에서 시작한 흰 줄무늬가 있고, 뺨에서 귀밑까지도 흰 줄무늬가 있다. 몸의 아랫부분은 깨끗한 백색이다.

우리나라의 어느 지방에서나 볼 수 있는 동물로 주된 서식지는 울창한 침엽수림이며, 활엽수림 또는 암석이 많은 돌담 같은 곳에서도 산다. 땅속에 굴을 파고 보금자리를 만들며, 보금자리에 가까운 곳에 1, 2개의 식물저장창고를 만들어서 보금자리와의 통로를 통하여 자유롭게 다니는데, 낮에만 활동한다. 도토리·밤·땅콩을 잘 먹는데, 잣나무·참피나무·붉가시나무·모밀잣밤나무·개암나무들의 종자와 옥수수·호박·오이·수박의 종자도 잘 먹는다.

또, 농작물의 어린 싹을 잘라먹기 때문에 산림 부근의 채소재배지나 땅콩경작지에서는 큰 피해를 받고 있다. 늦은 가을에는 식물저장창고에 열매를 저장하여 월동준비를 하는데, 뺨주머니를 이용하여 한 번에 5∼8g씩 운반한다.

9월 하순경 평균기온이 8∼10℃가 되면 겨울잠을 자기 시작하는데 완전한 겨울잠은 아니고, 바깥의 기온이 높아지면 깨어나, 저장하였던 먹이를 먹고 다시 잠을 자는 반수면상태의 겨울잠이다. 3월 중순경 겨울잠에서 깨어난 다람쥐는 곧 교미하기 시작한다. 1년에 2회에 걸쳐 번식하며, 임신기간은 24, 25일이고, 1회에 낳는 새끼는 4∼8마리이다.

우리 민족에게 있어서 다람쥐는 작고 저 혼자 노는 동물로 인식되어 왔다. 그래서 힘에 겹고 거추장스러움을 보일 때 ‘다람쥐 계집 얻은 것’이라는 속담을 쓰고, 같은 과정을 반복하고 발전이 없을 때는 ‘다람쥐 쳇바퀴 돌듯한다.’고 한다. 「산골짝에 다람쥐」라는 동요도 작고 귀여운 다람쥐의 모습을 노래로 지은 것이다.

다람쥐

다람쥐는 날다람쥐·다람쥐·하늘다람쥐를 총칭하는 말이나, 보통은 학명이 Tamias sibiricus asiaticus GMELIN인 다람쥐를 가리킨다. 한자어로는 율서(栗鼠)·산서(山鼠)·송서(松鼠)·화서(花鼠)라고 한다. 몸길이 16.5㎝, 꼬리길이 10.3㎝, 뒷다리길이 3.5㎝, 귀길이 1.8㎝로서 청서나 하늘다람쥐보다 훨씬 작고 귀엽다. 꼬리는 짧고, 털이 붓과 같이 밀생되어 있으며, 편평하다.

뺨 속의 주머니는 잘 발달되어 먹이를 운반하기에 알맞고, 눈은 크고 흑색이며, 귀는 짧고, 등 뒤에는 5개의 암흑색 줄무늬가 있다. 이마와 머리의 윗부분은 갈색을 띤 육계색(肉桂色)이다. 눈썹 위에는 코끝에서 시작한 흰 줄무늬가 있고, 뺨에서 귀밑까지도 흰 줄무늬가 있다. 몸의 아랫부분은 깨끗한 백색이다.

우리나라의 어느 지방에서나 볼 수 있는 동물로 주된 서식지는 울창한 침엽수림이며, 활엽수림 또는 암석이 많은 돌담 같은 곳에서도 산다. 땅속에 굴을 파고 보금자리를 만들며, 보금자리에 가까운 곳에 1, 2개의 식물저장창고를 만들어서 보금자리와의 통로를 통하여 자유롭게 다니는데, 낮에만 활동한다.

도토리·밤·땅콩을 잘 먹는데, 잣나무·참피나무·붉가시나무·모밀잣밤나무·개암나무들의 종자와 옥수수·호박·오이·수박의 종자도 잘 먹는다. 또, 농작물의 어린 싹을 잘라먹기 때문에 산림 부근의 채소재배지나 땅콩경작지에서는 큰 피해를 받고 있다. 늦은 가을에는 식물저장창고에 열매를 저장하여 월동준비를 하는데, 뺨주머니를 이용하여 한 번에 5∼8g씩 운반한다.

9월 하순경 평균기온이 8∼10℃가 되면 겨울잠을 자기 시작하는데 완전한 겨울잠은 아니고, 바깥의 기온이 높아지면 깨어나, 저장하였던 먹이를 먹고 다시 잠을 자는 반수면상태의 겨울잠이다. 3월 중순경 겨울잠에서 깨어난 다람쥐는 곧 교미하기 시작한다. 1년에 2회에 걸쳐 번식하며, 임신기간은 24, 25일이고, 1회에 낳는 새끼는 4∼8마리이다.

우리 민족에게 있어서 다람쥐는 작고 저 혼자 노는 동물로 인식되어 왔다. 그래서 힘에 겹고 거추장스러움을 보일 때 ‘다람쥐 계집 얻은 것’이라는 속담을 쓰고, 같은 과정을 반복하고 발전이 없을 때는 ‘다람쥐 쳇바퀴 돌듯한다.’고 한다. 「산골짝에 다람쥐」라는 동요도 작고 귀여운 다람쥐의 모습을 노래로 지은 것이다.

숲에서 도토리 까먹는 다람쥐, 자세히 보여드립니다

숲에서 도토리 까먹는 다람쥐, 자세히 보여드립니다

하나를 생각하면 다른 하나가 자동으로 떠오르는 관계가 있다. 서로 뜻이 맞거나 매우 친하여 늘 함께 어울리는 사이. 또는 그러한 친구. 그런 관계를 우리는 흔히 단짝이라 부른다. 가을 산에도

www.ohmynews.com

'우리말' 카테고리의 다른 글

| 만나다 어원 자료 (1) | 2025.01.25 |

|---|---|

| 도토리의 어원 자료 (0) | 2025.01.25 |

| 낭떠러지 vs 벼랑의 어원자료 (0) | 2025.01.24 |

| 꼿꼿하다 vs 꿋꿋하다 어원자료 (0) | 2025.01.24 |

| 곤두박질 어원자료 (0) | 2025.01.11 |

댓글