십팔번 vs 애창곡 vs 더늠_쓰임새

"가장 즐겨 부르거나 잘하는 노래를 왜 ‘십팔번’이라고 할까?"

‘십팔번’은 일본 문화로, 전통 가극 가부키(歌舞伎)에서 유래한 말이다. 일본에서 가부키 하면 이치가와 가문이 첫손에 꼽힌다. 에도(江戶) 시대에 등장한 가부키의 원조 배우 이치가와 단주로의 후손이 집안에서 내려온 단막극 중 재미있는 18가지 기예(技藝)를 뽑아 정리했는데, 이를 사람들이 ‘가부키 교겐(狂言, 재미있는 말) 십팔번’이라고 했다.

또 18가지 기예 중 18번째 기예가 가장 재미있어서 ‘십팔번’이라는 말이 생겨났다는 설도 전해진다. 십팔번은 이후 자주 부르는 노래, 자신 있는 특기 등의 뜻으로 전용됐고, 우리나라로 흘러 들어오면서 ‘가장 즐겨 부르는 노래’라는 의미로 와전됐다.

가라오케 역시 일본이 만든 조어로, 써서는 안 될 말이다. 가짜를 의미하는 ‘가라(空)’에 오케스트라의 줄임말 ‘오케(オケ)’를 합성한 것으로 ‘가짜 오케스트라’를 뜻한다. 일본의 최대 수출품답게 세계 어디를 가도 통용되는 말이긴 하나 영어 단어의 머리만 툭 잘라 쓴 국적 없는 불구의 말일 뿐이다.

연말 송년 모임으로 노래방을 찾는 이들이 많아지면서 역대 대통령들의 애창곡이 새삼 떠오르고 있단다. 고 김영삼 전 대통령의 ‘청산에 살리라’를 비롯해 노태우 전 대통령의 ‘베사메무초’, 고 김대중 전 대통령의 ‘목포의 눈물’, 고 노무현 전 대통령의 ‘작은 연인들’ 등이다. 그러고 보니 애창곡에는 시대적 상황과 개인이 걸어온 길을 통한 취향이 담겨 있는 듯 싶다.

한 신문에서 '정치인의 18번'이란 제목을 단 기사를 본 적이 있다. 아라비아 숫자로 18번이라고 쓴 것이 우선 눈에 들어왔지만 더 눈살을 찌푸리게 된 이유는 기사 내용과 기사 제목이 어긋나 있어서다. 기사 내용에는

"지난해 10월 충북 제천서 열린 한 행사에서 충청지역 민심을 겨냥한 듯 '내 십팔번은 울고 넘는 박달재"라고 말했다. 그러자 일부 언론에서 '애창곡'이라는 좋은 말을 놔두고 일본 전통극 가부키에서 유래된 '십팔번'이라는 단어를 사용하는 것은 적절하지 못하다는 비판이 나오기도 했다"

라는 부분이 있었다. 그런데 이 신문은 그 기사의 제목으로 '정치인의 18번'이라는 표현을 이미 사용했다. 정치인이 '내 십팔번(十八番)'이라고 하면 언론의 비난을 받을 수 있지만, 언론인은 이 낱말을 써도 괜찮다는 것인지 도무지 이해할 수 없는 지경이다. 그리고 '십팔번'을 '18번'이라고 쓴 것도 참으로 기괴하다는 생각이 함께 들었다. 언어에 대한 무지가 극에 달한 비참한 현실을 마주하는 것 같아 화가 아니라 부끄러웠ㄷ.

국립국어원의 표준국어대사전에는 '십팔번'을 '가장 즐겨 부르는 노래'라고 풀어 놓고, '단골 노래' 또는 '단골 장기'로 순화했다는 정보도 적어 놓았다. 또 용례를 덧붙였는데

"십팔번을 부르다."

"십팔번을 청해 듣다."

의 둘을 제시해 놓았다. 국어 낱말로서 사용해도 문제가 없다는 태도가 역력해 보인다. 실제 언어 생활에서 더러 이런 말을 사용하기도 하고 듣기도 한 경험이 누구나 한두 번쯤은 가지고 있을 것이다.

"고모역이 배경이 된 '비 내리는 고모령'은 가수 현인 씨가 부른 노래(1946)로 중 장년층의 노래방 십팔번으로 불릴 정도로 어머니에 대한 향수와 고향의 향내를 느끼게 해 주는 가요로 사랑을 받은 바 있다."

위와 같은 기사는 어디서든지 만날 수 있는 것이 사실이다. 물론 '노래방 십팔번'이란 표현이 가당치 않지만 그만큼 '십팔번'이란 낱말이 사람들에게 친근하게 쓰이고 있음을 알려 주는 예라고 볼 수 있다. 그러나 이 낱말에 대해서는 많은 논란이 제기되어 있는 상태이니 주의해서 사용해야 한다.

인터넷 포털 사이트에서 '십팔번'에 관한 정보를 찾아보면 이 낱말이 일본어에서 유래했다는 점과 우리가 사용하기에는 부적절하므로 '애창곡(愛唱曲)' 또는 '장기(長技 : 기를 끼로 발음함)'로 갈음해야 한다는 주장이 많이 올라와 있다. 국어심의회의 국어순화분과위원회에서도 이 말이 국어로서 부적절하다고 판단하여 '단골 노래'나 '단골 장기'로 순화한 것 같다. 무엇으로 쓰든 일단 '십팔번'은 국어에서 사용하기에 부적절하다는 의견이 대다수이다. (이런 점을 감안한다면 국립국어원이 표준국어대사전에 '십팔번'을 용례까지 제시하면서 떳떳이 올려놓은 것은 재고해야 할 것 같다.)

일본 전통 문화, 특히 '가부키'를 접하지 않은 상태에서, 가부키 십팔번에 대한 아무런 정보도 없이, 우리가 '십팔번'을 '단골 노래, 단골 장기, 애창곡, 장기' 따위를 의미하는 낱말로 쓰는 것은 오히려 바람직하지 않다. 국수주의라는 세계화에 역행한다는 꼬리표를 달게 될지도 모르기 때문이다. 따라서 일단 이 낱말은 다른 국어 낱말로 대체하는 것이 좋겠다. 그렇다면 그 대신에 '단골 노래, 단골 장기'로 대체하면 어떨까? 사실 우리말에서는 '노래나 장기' 앞에 '단골'이라는 말을 붙이는 것이 용인될 것 같지 않다. '단골'은 '무당, 손님, 가게, 상품' 같은 단어에나 어울리는 낱말이기 때문이다. 그래서 '애창곡'이나 '장기'라고 간단히 표현하는 것이 타당하다고 생각한다.

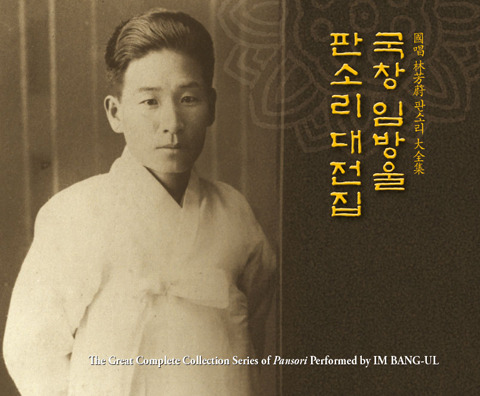

그러나 '십팔번'이 일본의 전통 문화에서 유래한 낱말이라면 우리 전통 문화에서도 그와 비슷한 의미로 쓰인 것은 없는지 검토해 보는 것도 일본어의 잔재를 없애는 한 방편이지 않을가 싶다. 우리 전통 음악에 판소리가 있는데 여기서 쓰는 용어로 '더늠'이라는 낱말이 있다. '더늠'이란 스승에게서 배운 판소리를 수없이 연습하여 완전히 자기 식으로 이해한 뒤에 자기 개성을 실어서 부르게 된 소리를 가리킨다. 주로 판소리 한 마당의 일부를 먼저 능숙하게 부르게 되면 점점 전체 마당으로 확대하여 결국 자기 개성이 실린 소리를 한 마당 부를 수 있게 된다.

소리꾼 아무개의 더늠이라고 하면 그가 가장 잘 부르고, 가장 자주 부르고, 자기 개성을 살려서 제대로 부를 수 있는 소리를 가리킨다. 서편제의 대가 임방울의 더늠으로 유명한 것이 춘향가 중에서 '옥중가' 일명 '쑥대머리' 부분이다. 동편제의 대가 장판개의 더늠은 '적벽가' 중에서 '장판교 싸움' 부분이다. 이처럼 각 소리꾼마다 더늠이 있어 사람들은 그 대목을 들으면서 울기도 하고 웃기도 했다. 따라서 '더늠'을 일반화한다면 누구나 제 개성을 살려서 멋들어지게 부를 수 있는 노래를 가리킬 수 있다. 또 자신이 즐겨 부르는 노래를 '더늠'이라고 해서 문제될 게 없다. 따라서 우리 전통 판소리에서 사용되고 있는 '더늠'을 현대화하여 '십팔번'과 대체하는 것이 자연스러운 순화의 방편일 것 같다.

'우리말' 카테고리의 다른 글

| 안녕_어휘 자료 (1) | 2025.01.27 |

|---|---|

| 안 vs 속_쓰임새 (0) | 2025.01.27 |

| 뻘쭘하다 어원 자료_난감하고 머쓱하다 (0) | 2025.01.27 |

| 슬기, 지혜, 앎, 지식_어휘 자료 (0) | 2025.01.27 |

| 손, 객, 그리고 나그네 어휘 자료 (0) | 2025.01.26 |

댓글