삿갓 _ 어원 자료

"죽장에 삿갓 쓰고 방랑 삼천리, 흰 구름 뜬 고개 넘어 가는 객이 누구냐?"

1950년대에 기수 명국환이 불러 유행하기 시작하여 반세기가 지난 오늘날까지도 즐겨 불리는 가요 ‘방랑 시인 김삿갓'의 첫 구절이다. 이 노래가 유행하면서 사람의 성에 ‘삿갓'이 붙은 ‘김삿갓'이란 말이 유행하게 되었다. ‘이삿갓, 박삿갓' 등은 낯선 말인데, ‘김삿갓'이란 말은 어색하지 않게 느껴지는 것은 ‘김삿갓'이 불우한 시인이었던 ‘김병연'의 별명으로 불렸기 때문이다. 그래서 ‘삿갓'을 박물관에서나 보았던 사람들은 ‘삿갓'을 ‘얼굴을 가리는 기구'란 뜻으로 인식하기도 하는 것 같다. 특히 영화나 드리마 등에서 암행어사는 으레 ‘삿갓'을 쓰고 등장하여서 ‘삿갓'에 대한 그러한 인상을 짙게 풍기게 하고 있다. 그러나 ‘삿갓'은 얼굴을 가리기 위해 머리에 쓰는 것이 아니라 비나 햇볕을 피하기 위해 머리에 쓰는 의관의 하나였다. 두루마리를 입고 삿갓을 쓴 ‘김삿갓의 모습은 연상이 되는데, 정작 김삿갓의 얼굴은 전혀 연상이 되지 않는 것도 ‘삿갓'에 대한 그러한 인식의 결과일지도 모른다.

‘삿갓'은 ‘비나 햇볕을 막기 위해 만든 갓의 일종'이다. ‘삿갓'은 오늘날 베트남 사람들이 쓰고 다니는 ‘논(야자나무 잎으로 만든 모자)'보다는 훨씬 크다. 가운데가 위로 뾰족하게 솟아 있고 둘레는 대개 6각이나 원형으로 되어 있어서, 잎쪽을 약간 아래로 숙이게 하여 얼굴을 덮어서 가리게 하고 속에 미사리(삿갓, 방갓, 전모 따위의 밑에 대어 머리에 쓰게 된 둥근 테두리)를 넣어서 머리에 얹어 쓰기 편리하도록 하였다. 원래는 이렇게 햇볕이나 비를 가리기 위해 만든 것이지만, 얼굴을 가리기 때문에, 얼굴을 가리는 삿갓도 등장'하게 되었는데, 그것이 ‘내외삿갓(나이 든 처녀나 새색시가 외간 남자와 얼굴을 대하지 않으려고 쓰는 큰 삿갓)'이다.

‘삿갓'은 ‘갓'의 일종이다. 그래서 ‘삿갓'은 ‘삿 + 갓'으로 분석된다. ‘삿'은 뒤에 설명하기도 하고 ‘갓'부터 알아보도록 하자.

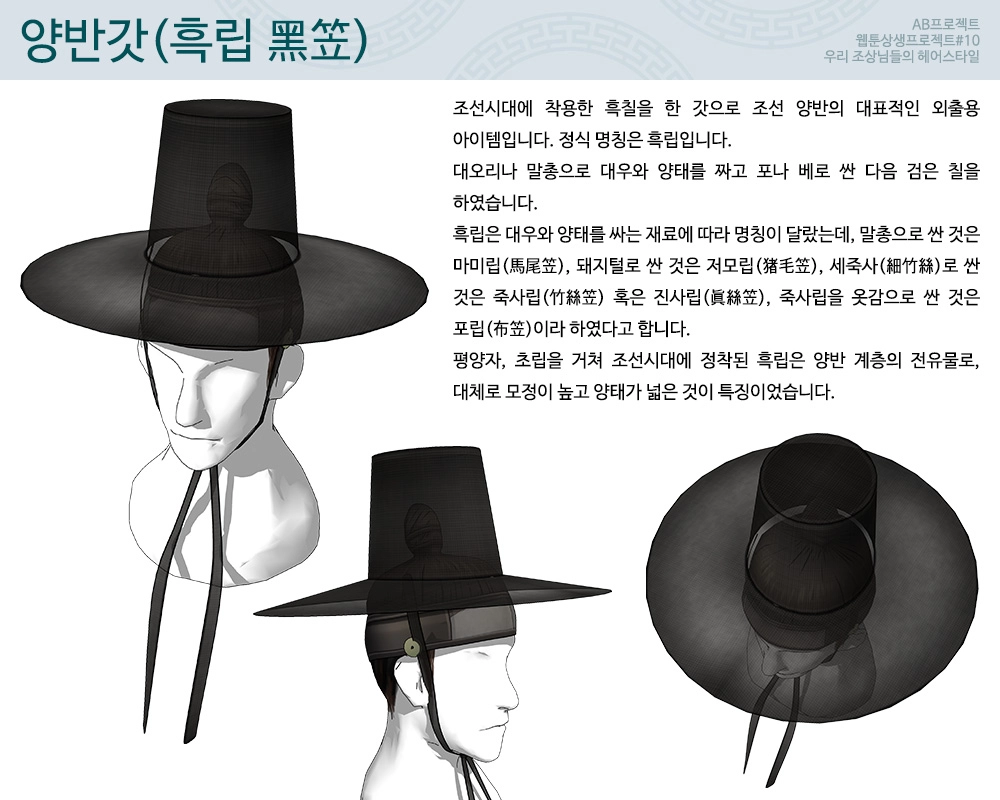

‘갓'은 표준국어대사전에 ‘예전에 어른이 된 남자가 머리에 쓰던 의관의 하나로, 가는 대오리로 갓망태와 갓모자를 만들어 붙인 위에 갓싸개를 바르고 먹칠과 옻칠을 한 것인데 갓끈을 달아서 쓴다'라고 뜻풀이가 되어 있 는데, 이 뜻풀이는 그 설명이 더 어려워서 ‘대오리, 갓망태, 갓모자, 갓싸개,갓끈' 등을 다시 설명해야만 그 뜻을 정확히 알 수 있겠지만, 오히려 ‘갓'이란 단어 자체가 더 쉽게 이해될 것 같아, 구체적인 설명은 하지 않는다.

‘갓'은 더 이상 분석할 수 없고, 또 그어원도 알 수 없다. ‘갓'이란 어휘는 문헌상으로는 12세기 문헌인 계림유사에 처음 등장한다. ‘笠日蓋 音渴<1103계림유사, 7a>이란 기록이 보이는데, 국어학자들은 이 차자표기를 통해 이것이 ‘갇'을 표기하기 위한 것으로 해독하고 있다. 15세기 문헌인 ‘훈민정음 해례본'에도‘갇'으로 등장하기 때문이다.

갇爲笠<1446훈민정음해례본, 58>

이 ‘갇'은18세기 말까지 문헌상에 나타난다.

됴흔 층나못실로 맷고 금딩자 브틴 갇이니 이 한 가디 넉 량은 드려사 맹가라 내엿고<1517번역노걸대, 下, 52ab>

진언 자를 금으로 꾸민 갇 우희 손ㅅ가락만 큰 자타날 딩자애 가새 공쟉의 짓 고잣고<1517번역박통사, 29b> 笠 갇 립 <1527훈몽자회(존경각본), 中, 15b>

笠 갇 닙 <1576유합(초간본), 上, 31b>

갇 립 笠<1781왜어유해, 上, 45a>

17세기에는 ‘갓'으로도 표기되어 등장한다. 18세기에 ㄷ 구개음화가 일반화되었고, 또 마찰음화가 일어나면서 국어에서 ‘ㄷ' 받침을 가진 모든 명사가 ‘ㅅ' 받침을 가진 명사로 변화할 때에(쁟[意] >뜻, 벋[友] >벗 등), ‘갇'도 ‘갓'으로 변화하였다. 곧 ‘갇'이 ‘갓'으로 어간재구조화된 것이다. 그래서 오늘날 ‘갓'으로 남게 되었다.

갓은 일상생활에서 갖추어야 할 중요한 의관이었기 때문에 갓의 재료를 다양하게 하여 쓰고 다녔다. 이 갓의 종류나 치장에 따라 사람을 평가했던 것으로 보인다. ‘삿갓'이 허름하면 사람도 그렇게 보였다 보다. 그래서 ‘갖'은 그 종류가 매우 다양하다. ‘갓'을 만드는 체질에 따라 ‘시욱갓, 돈피털갓, 총갓,비단갓, 대갓, 삿갓, 제량갓, 초갓, 통량갓, 노갓' 등이 있다. ‘시욱갓'은 ‘담요로 만든 갓'이고 ‘돈피털갓'은 ‘돈피(撴皮)털, 즉 담비 종류의 털로 만든 갓'이며, ‘총갓은 ‘말총갓' 또는 ‘종갓'이라고도 하는데, ‘말총 이나 종려나무의 털로 만든 갓'이다. 그리고 ‘비단갓'은 ‘비단으로 만든 갓'이며, ‘대갓'은 ‘대나무로 만든 갓'이다. ‘제량갓'은 ‘제주도에서 나는 말총으 로 만들어 낸 갓'을 말하고 ‘초갓'은 ‘누른 빛깔의 썩 가는 풀로 결어 만든 갓'을 말한다. ‘노갓'은 ‘노끈으로 만든 갓'이다. 그리고 우리가 지금 논하고 있는 ‘삿갓'은 ‘대오리나 갈대로 만든 갓'이다.

이러한 사실을 반영이나 하듯 1517년에 간행된 「번역노걸대」나 「번역 박통사」에는 다양한 갓의 이름이 등장한다.

또 비단으로 드르 두 녁 가르 빠 달마기 다론 갇애 양지옥 딩자 브텨 시니 이 한 갇은 석 량 은으로 드려사 맹가라 내엿고 또 텬졍 비쳇 비단갇과 운남의셔 한 시욱갇과 또 돈피털 갇과애 우해 다 금딩자 잇더라<1517번역노걸대, 下, 52ab>

내 오날브터 대갇과 딜바리 쟝망하야 기픈 산으로 향하야 마삼 고텨 닷그라 가리이다<1517번역박통사, 상, 37a>

‘갓'은 오늘날의 우산과 양산 구실을 하던 것이었지만, 비에 젖는 것을 막지는 못한다. 그래서 갓 위에 기름을 먹인 종이로 만든 모자를 덮어 썼었다. 그것을 전에는 ‘갇'에 쓰는 ‘모자'라고 해서 ‘갇모'라고 했었는데, 변화하여‘ 갈모'가 되었다.

여러 갓 중에서 기장 일반적인 갓이 ‘삿갓'이었다. ‘삿갓'의 ‘삿'은 오늘날 대부분 ‘삿자리'라고 하는 것으로서, ‘대나무 껍질이나 갈대를 엮어서 만든 돗자리'를 말한다. 이 ‘삿'은 흔히 구할 수 있고 또 다루기도 수월하여서 여러 가지 물건을 만드는데 이용되었다. 이 ‘삿'으로 만든 물건에는 ‘삿광주리(갈대 따위로 만든 광주리)', '삿반(갈대로 채반처럼 만든 그릇), '삿부채(갈대 따위를 쪼개어 결어 만든 부채), '삿집(삿자리로 만든 집)' 등이 있다.

그러니까 ‘삿갓'은 이 ‘삿으로 만든 갓'인 것이다. ‘삿이 문헌에 나타나는 초기의 형태는 ‘샅'이다. 표기 형태는 ‘삳'이었지만, 그 어간은 ‘샅'이었다.

남진이 잇디 아니커든 샹자애 벼개를 거두워 녀코 삳과 돗과랄 집 껴듕히 간슈홀 디니<1518번역소학, 3, 17b>

簞 삳 덤<1527훈몽자회(존경각본), 中, 11b>

믈읫 안히며 밧기 닭이 처엄 울어든 다 셰슈하고 양짓믈하며 옷 닙고 벼개와 삳탈 걷으며 방이며 텽이며 믿 쁠흘 믈 쁘리고 쁘러<1588소학언해(도산서원본, 2, 5a>

뫼신 이난 几를 들고 돗과 다맛 삳탈 거드며 니블을 달며 벼개를 샹자애 녀코 삳탈 거더 집낄디니라<1588소학언해(도산서원본, 2, 5b>

삳 뎜 簞<1781왜어유해, 下, 13a>

이 ‘삳'도 ‘갇'이 ‘갓'으로 변하는 과정을 거쳐 ‘삿'으로 변화하여 오늘날 의 ‘삿'이 되었다.

그 믈이 다 밥애 들거든 삿 우희 너러 차기 오래거든 누록 한 말 닷되 서김 한 병 섯거 빗나니라<1670음식디미방, 18a>

簞 삿 eua<17xx유합(호온재장판본), 12a>

밥이 물을 마시고 김이 드럿꺼든 삿자리에 고로 헤쳐 식여 온긔 업거든 슐밋슬 늬야 뫼밥과 찰밥을 각각 그르세 버무리되 <1869규합총서, 2a>

위에서 설명한 바와 같이 ‘삿갓은 ‘샅[簟]'과 ‘갇[笠]'이 결합된 복합 명사 이다. ‘샅갇'의 표기형 ‘삳갇'은 1517년에 간행된 사성통해에 처음 보인다.

삳갇 斗蓬<1517사성통해, 상, 3a>

이 ‘삳갇'이 17세기에 ‘삿갓'으로 나타나기 시작하여 오늘날까지 그대로 쓰이고 있는 것이다.

蓑笠 삿갓 斗蓬 삿갓<1690역어유해, 上, 43b>

삿갓 비긔 쓰고 누역으로 옷슬 삼아<1713악학습령, 58>

뎌 듕이 니 라되 小僧이 뇌여란 당심이나 오날브터 삿갓과 에유아리랄 准備하여 深山에 가 머무러 修心懺悔하라 가려 하노라<1765박통사신석언해, 1, 36b>

斗투蓬풍 삿갓<18xx화어유초, 13b>

삿갓 蓑笠<1880한불자전, 379>

개령 군슈 리즤틕씨난 봄 이후로 여러 번 화적의게 놀나 삿갓살 쓰고 몃 번 도망하엿다 하더니 <1906경향신문, 1, 2>

황천왕동이는 곳 주인의 삿갓을 어더 쓰고 산 아래로 나려가고<1939임거정(홍명희), 596>

그런데 이 ‘삿갓'은 오늘날 모든 ‘갓'을 대표하게 되었다. 앞에서 언급한 각종 재료의 ‘갓'을 ‘삿갓'이 대표하여 맡고 있는 것이다. ‘삿갓'이 ‘갓'의 대명사처럼 쓰이게 된 것은 이 삿갓의 원료인 ‘삿'이 원료가 흔하여 값이 싸고 만들기도 어렵지 않아서 대개 농군들이 많이 사용하였기 때문이다. 그래서 ‘삿갓'을 ‘농립(農笠)'이라고도 하였다. ‘삿갓'이 ‘갓'을 대표하는 단어로 되자, ‘갓'은 그 쓰임이 달라졌다. ‘갓 모양의 물건'을 ‘갓'이라고 지칭하여 ‘전등갓, 등피갓' 등에 쓰이게 되었다. 다시 말해서 ‘갓'의 모양을 한 물건 들의 명칭을 붙일때 ‘갓'이란 말을 쓰과 실제로 사람들이 머리에 쓰는 갓은 ‘삿갓'으로 바꾸어 부르고 있는 것이다. 이처럼 ‘삿갓'이 갓을 대표하게 되자 그 재료에 따라 ‘늘삿갓(부들로 만든 삿갓)', ‘대삿갓(대나무로 만든 삿갓)', ‘세대삿갓(가는 대나무로 만든 삿갓)', ‘길삿갓' 등이 등장하기도 하였다.

갈삿갓 蘆笠<1880한불자전, 135>

갈삿갓 蘆笠<1897한영자전, 194>

늘삿갓 草襄笠<1880한불자전, 283>

늘삿갓<1897한영자전, 371>

머링 네 대삿갓 대신에 검은 바탕에 붉은 안을 바친 칠류면(七劉冕)을 얹었다.<1940다정불심(박종화),176>

‘삿갓'이 ‘삿'으로 만든 갓임에도 불구하고, 다른 재료의 명칭 밑에 ‘삿갓'을 붙여서 ‘삿갓'이 마치 ‘갓'의 의미를 가진 것처럼 쓰이게 된 것이다. 이처럼 ‘삿갓'이 ‘갓'을 대표하는 단어로 변화한 시기는 대체로 19세기 말로 보인다. 왜냐하면 한자 ‘입(笠)'이 ‘갓 립'에서 ‘삿갓 립'으로 변화한 시기가 19세기 말이기 때문이다. 다음에 그 예를 보이도록 한다.

<1527.훈몽자회, 中, 8a> 갇 립

<1576신증유합(초간본), 上, 31b> 갇 닙

<1664칠장사판(유합), 18b> 갇 닙

<1700영장사판(유합), 18b> 갇 닙

<1711신증유합(중간본), 31b> 갇 닙

<1730송광사판(유합), 18b> 갇 닙

<1781왜어유해, 上, 45a> 갇 립

<1846언음첨고, 26b> 갇 립

<1884정몽유어, 19a> 갓 립

<1888몽어유훈, 2a> 갓 입

<1888몽어유훈, 2b> 삭갓 립

<1848무신판(유합), 15a> 갓 닙

<18xx식자초정, 53b> 삿갓 립, 갓 립

<18xx증보천자, 24b> 삿갓 립

<1908아학편, 29b> 갓 립

<1909언문, 10> 갓 립

<1913부별천자문,17b> 삿갓 립

<1914몽학이천자, 二, 21b> 사갓 립

<1916통학경편, 10a> 삿갓 립

<1922도형천자문, 上, 32b> 갓 립

<1930시문신독본, 35a> 갓 립

‘삿갓'이 ‘갓'을 대표하게 되자 ‘갓'이 붙을 곳에 ‘삿갓'을 붙여 다른 명칭을 만들기도 하였다. ‘둥근 갓'을 ‘달삿갓'이라고 하였고, ‘갓 모양의 가마'를 ‘삿갓가마'라고 하였으며, 눈이 그러한 모양을 할 때에 그 눈을 ‘삿갓눈' 이라고 하였다. 또한 ‘나물'에도 ‘삿갓나물'이란 명칭을 붙이기도 하였다.

북벽을 바라보니 위슈 어옹 강틔공은 션팔십 궁곤하여 달삿갓 슉이 쓰고 삼십뉵조 곳은 낚시 차례로 드리오고<1864남원고사, 3b>

나는 내 셰간 다 가지고 삿갓가마 타고 도련님 따라가지오<1840춘향전(경판본), 16b>

듸부인은 집안 어룬이라 허물업난 터이니 위급하면 삿갓가마난 못 타시랴 잡말 말고 허락하라<1864남원고사, 28b>

山丹 삿갓나물<18xx광채물보, 采柔, 2b>

주인이란 계집은 나희가 사십이 넘어 오십 되어 보이는데 눈이 삿갓눈이오 몸이 뚱뚱하고 입이 변덕스러웁

게 생겨서 <1926화염에싸인원한(나도향), 136>

‘삿갓'은 원래 ‘샅[簟]'과 ‘갇[笠]'이 합성되어 이루어진 합성어이다. ‘샅'은 어간말자음이 ‘ㅅ'으로 변화하여 ‘삿'이 되고, 역시 ‘갇'도 ‘갓'으로 변화하여 ‘샅갇 > 삳갇> 삿갓'의 변화를 거쳐 이루어진 단어이다. ‘샅'은 ‘대나무 껍질이나 갈대를 엮어서 만든 돗자라를 뜻하는 것이어서 ‘삿갓'은 ‘대나무 껍질이나 갈대를 엮어서 만든 갓'을 뜻하는 말이었다. 원래 ‘갓'에는 다양한 재료로 만든 여러 종류의 갓이 있었는데, 이 중 ‘삿갓'이 구하기 쉽고 만들기도 어렵지 않아서 일반 백성들이 많이 쓰고 다니던 갓이어서, 모든 갓의 대명사가 되었다. 그 결과 ‘갓'은 그 모양을 가지고 았는 다른 물건의 명칭을 붙일 때에 사용하는 것으로 변화하고(전등갓 등), ‘삿갓'이 이전의 ‘갓'의의미를 가지게 되어, 오늘날에 이른 것이다. 그래서 ‘삿갓'이 원래 어떤 재료로 만들어졌던 ‘갓'인지를 전혀 인식하지 못하게 되었다.

삿갓이라 함은, 대오리나 갈대를 엮어서 우산과 비슷한 모양으로 만든 쓰개를 말한다. 햇볕이나 비를 가리기 위하여 사용한다. 한자어로는 노립(蘆笠) 또는 농립(農笠)·우립(雨笠)·야립(野笠) 등으로 불리운다. 재료에 따라 늘(부들)을 원료로 한 늘삿갓, 가늘게 쪼갠 댓개비(대오리)를 가지고 만든 대삿갓 및 세대삿갓 등으로 분류된다.

늘삿갓은 주로 경기도 일원과 황해도 일부에 걸쳐 선비들이나 부녀자의 내외용 쓰개로도 사용되었으며, 대삿갓은 남승들이, 세대삿갓은 여승들이 사용하였다. 삿갓은 그 형태로 볼 때 오늘날까지 상당히 원시성을 내포하고 있는데, 갓의 정수리에서 양태까지 민듯하게 내려와 모자집과 테의 구별이 없는 모습인 바, 입제(笠制)의 형태상 분류로는 다분히 원시형인 방립형(方笠型)에 속한다.

용도상으로 보면 삿갓은 발생 초기의 기능 그대로 실용적인 용구로 사용되어 왔는데, 이는 대부분의 쓰개가 신분이나 지위를 나타내는 대사회적인 구실을 해 왔던 것과는 다르다.

폭이 넓은 삿갓은 얼굴을 절반 이상 가리는 효과가 있어 현대의 선글라스처럼 쓰이기도 했고, 비가 올 때 방수용으로 사용하기도 했다.

한반도 외 중국, 일본, 베트남의 전통 의복으로, 나라마다 삿갓의 형태가 약간씩 다르다. 이 때문에 서양권에서 아시아인을 표현하는 스테레오타입으로 자주 등장하는데, 이는 베트남 전쟁 당시 베트콩을 비롯한 베트남 병사들이 자주 착용했던 것이 컸다.

우리나라의 삿갓은 얼굴 가리는 것을 넘어 어깨를 덮을 정도로 큰 편이다. 머리에 쓰는 우산 수준. 그에 반해 베트남 삿갓('농(𥶄/nón)'이라고 한다.)은 얼굴을 훨씬 덜 가리고, 일본 삿갓은 넓둥글어 마치 넓은 바구니를 엎어놓은 형태를 하고 있다. 임진왜란 당시 일본군 병사가 사용하던 넓다란 고깔모자 진가사(陳笠)가 일본식 삿갓의 한 형태인데, 모양은 삿갓이지만 군용 투구인만큼 재질은 가죽이나 금속을 이용해 만들었다. 일본 갑옷 문서 참조. 한국에서는 밀짚모자에 밀려서 더 이상 쓰지 않지만, 일본에서는 아직도 승려들이 삿갓을 쓴 모습을 흔하게 볼 수 있으며, 그 중에서도 얼굴의 대부분이 보이지 않을 정도로 깊이 쓰는 삿갓인 산도가사(三度笠)도 있다.

한국에서 유명한 삿갓을 쓴 사람은 역시 김삿갓으로, 삿갓 쓰고 방랑하는 신비로운 인물의 대명사가 되었다. 김병연의 일화 때문인지 현대에는 최강칠우의 "삿갓이요"처럼 모 성적 비속어와 연관되기도.

'우리말' 카테고리의 다른 글

| 뽐내다 _ 어원 자료 (0) | 2025.01.31 |

|---|---|

| 사나이 _ 어원 자료 (0) | 2025.01.31 |

| 샅샅이 _ 어원 자료 (1) | 2025.01.30 |

| 색시 _ 어원 자료 (0) | 2025.01.30 |

| 샌님 _ 어원 자료 (1) | 2025.01.30 |

댓글