흥덕왕 : 흥 청 사 차

흥 : 흥덕왕

청 : 청해진(828)

사 : 사치금지령(834)

차 : 차수입

1. 흥덕왕

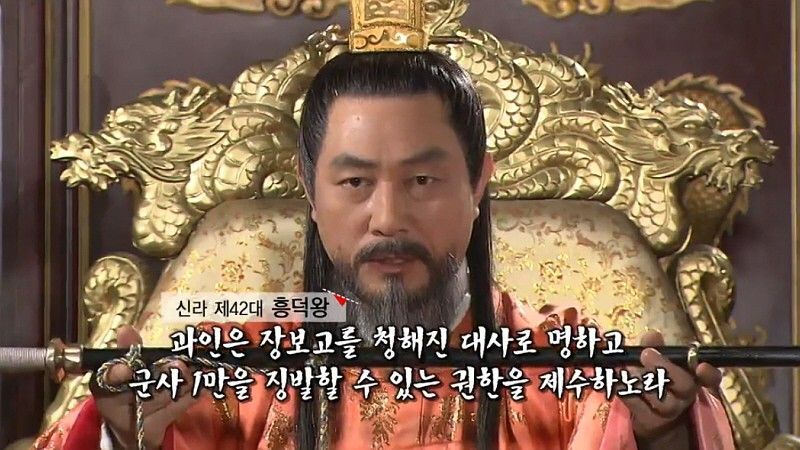

흥덕왕은 남북국시대 통일신라의 제42대 왕이다. 재위 기간은 826~836년이다. 형인 김언승과 함께 애장왕을 몰아내고 형이 헌덕왕으로 즉위하는데 공을 세워 상대등에 올라, 왕위 계승의 기반을 마련했다. 828년 1만여 명의 병졸로 청해진을 설치하게 하고 장보고를 청해진 대사에 임명했으며, 같은 해 차 종자를 지리산에 심게 했다. 모든 관등의 복색을 달리하여 골품 간의 계층구별을 엄격히 했고 사치풍조를 금하는 교서를 내렸다. 집사부를 집사성으로 개편했고 김유신을 흥무대왕으로 추존했다. 후사 없이 승하하여 사후에 왕위 다툼이 일어났다.

흥덕왕의 정치적 입장은 대체로 헌덕왕과 비슷하였다. 804년(애장왕 5) 시중(侍中)에 임명된 것으로 미뤄볼 때, 언승(彦昇: 뒤의 헌덕왕)과 함께 애장왕대의 개혁정치를 주도했다고 생각된다. 809년 언승이 애장왕을 몰아내고 왕위에 오르는데 공을 세웠고, 헌덕왕대의 정치에 깊이 관여하였다. 819년(헌덕왕 11) 상대등에 임명되었고, 822년에는 부군(副君)이 되어 월지궁에 들어감으로써 왕위계승의 기반을 마련하였다.

즉위하면서 흥덕왕은 애장왕대로부터 이어지는 일련의 정치개혁을 시도하였다. 827년(흥덕왕 2)에 명활전을 설치하였다. 혹은 그것이 914년(신덕왕 3)에 설치되었다는 설도 있다. 829년에는 원곡양전을 설치했으며, 집사부(執事部)를 집사성(執事省)으로 고쳤다. 이 때의 개혁은 귀족세력의 억제와 왕권강화를 위한 것이었으며, 헌덕왕대의 김헌창(金憲昌)의 난(亂)을 마무리짓는 조처인 것으로 알려져 있다.

2. 청해진 설치(장보고 828)

우선 828년에 궁복(弓福: 장보고)이 중국 당나라의 서주(徐州)에서 소장(小將)으로 활약하다가 귀국하였으므로 1만명의 병졸로써 지금의 완도(莞島)에 청해진을 설치하게 하고 청해진대사(淸海鎭大使)에 임명하였다. 다음해에는 당은군(唐恩郡)에 당성진을 설치하였다. 청해진은 서해안에 횡행하는 해적(海賊)을 퇴치하기 위해 장보고가 청원하여 진을 설치하였던 것이다. 그러나 사실상 청해진과 당성진의 설치는 해적의 퇴치와 아울러 노예무역을 중심으로 한 교역활동을 통하여 그 경제력을 확대시키고 있던 서남해변의 지방호족(地方豪族) 세력을 억압하기 위한 조처였다. 즉 헌덕왕 14년(822년)에 일어난 김헌창의 난에 가담한 지방호족 세력의 거점지역이 이들 진이 설치된 서남부 지역이었던 것이다.

장보고는 남북국시대 청해진을 설치하여 당나라와 신라, 일본 간 해상무역을 주도한 상인이다. 출생일은 미상이며 846년(문성왕 8)에 사망했다. 청년기에 당에서 군사 및 해상무역에 대한 경험을 쌓았다. 828년 완도에 청해진을 건설하고 동중국해 해상권을 장악하여 당·신라·일본을 잇는 국제무역을 주도했다. 산동성 적산촌에 법화원을 건립하고 후원했다. 강력한 군대와 많은 선박을 보유하고 부를 축적해 거대한 지방세력으로 성장했다. 왕위계승분쟁이 치열하던 시기에 신무왕 즉위에 관여했고 이후 중앙정부와 반목하다가 옛 부하 염장에게 암살당했다.

장보고는 어려서부터 무예에 뛰어났고 물에 익숙하였다. 청년기에 친구 정년과 함께 당나라에 건너가 생활하다가, 서주(徐州) 무령군(武寧軍)에 복무해 장교가 되었다. 당시 당나라는 각지에 절도사(節度使)들이 할거하고 있었다. 이 시기에 장보고는 그러한 지방군벌의 속성과 그들의 군대양성 방법을 익혔던 것으로 보인다.

당시 중국의 동해안 지역에는, 남으로는 양자강 하구 주변에서 북으로는 산동성(山東省)등주(登州)까지 많은 신라인들이 거주하고 있었다. 그들 중에는 연안 운송업과 상업에 종사하는 자들도 있었고, 양주(揚州) · 소주(蘇州) · 명주(明州) 등지에서 아라비아 · 페르시아 상인과 교역하는 한편, 중국과 신라 · 일본을 내왕하며 국제무역에 종사하던 자들도 많았다.

해안지역 출신으로 바다에 익숙했던 장보고는 이러한 해상무역에 대해 깊은 인상을 받았으며 더불어 이해하게 되었다. 한편 그 무렵 당나라나 신라 모두 중앙 집권력이 느슨해져 흉년과 기근이 들면 각지에서 도적이 횡행하였고, 바다에서도 해적이 신라 해안에 출몰해 많은 주민들을 잡아가서 중국에 노예로 팔았으며 무역선도 해적의 위협을 받았다. 이러한 상황에서 장보고는 해적들이 신라인을 잡아가는 것에 대해 분노했고, 국제무역에 대한 강렬한 욕망을 가졌으며, 스스로 해상권을 통괄해 독자적인 세력을 키워볼 야망을 불태웠다. 그러던 그가 중국에서 크게 입신하지 못하자 마침내 828년(흥덕왕 3) 귀국하였다.

장보고는 왕에게 남해의 해상교통의 요지인 완도에 해군기지를 건설해 황해의 무역로를 보호하고 해적을 근절시킬 것을 주청하였다. 그러나 당시 신라에는 진골귀족간의 대립이 심한 데다, 귀족 연립정권적인 성격을 띤 중앙정부는 거기에까지 적극적인 힘을 뻗칠 여력이 없었다. 이에 그는 왕의 승인을 받고 지방민을 규합해 일종의 민군(民軍) 조직으로 1만여 명의 군대를 확보해 완도에 청해진을 건설하였다. 청해진은 건설될 때부터 장보고를 중심으로 독자적인 세력의 성격을 띠었던 것이다. 그에게 내려진 청해진대사(淸海鎭大使)라는 벼슬도 신라의 관직 체계에는 없는 별도의 직함이었던 점도 이러한 사실을 증명해준다.

청해진을 건설한 뒤, 곧 해적을 소탕해 동중국해 일대의 해상권을 장악했는데, 이 해상권을 토대로 당 · 신라 · 일본을 잇는 국제무역을 주도하였다. 8세기 중엽 이후 신라 무역상들이 취급한 물품은 752년 일본이 신라 상인으로부터 매입한 물품목록에서 그 일면을 찾아볼 수 있다. 여기에는 구리 거울 등의 금속제품과 화전(花氈) 등의 모직물 같은 신라산 물품과 향료 · 염료 · 안료 등을 비롯한 당 및 당을 중계지로 한 동남아시아와 서아시아 방면의 물품이 적혀 있다. 신라상인은 그 대가로 풀솜[綿]과 비단[絹] 등을 가져갔다.

3. 사치금지령(834)

흥덕왕대의 개혁은 이에 그치지 않고 834년에 모든 관등(官等)에 따른 복색 · 거기 · 기용 · 옥사 등의 규정을 반포하였다. 이 규정은 왕이 당시 사치풍조를 금지(사치금지령)시키기 위해 발표한 것이지만, 귀족들의 요구에 의해 골품(骨品) 간의 계층구별을 더욱 엄격히 하고자 취해진 조치였다. 특히, 이 규정의 내용은 진골(眞骨)과 육두품(六頭品)을 비롯한 여하의 귀족이나 평민과의 차별을 더 뚜렷이 하고 있다는 점에서, 진골세력에 대한 배려를 깊이 깔고 있다.

복색 · 거기 · 기용 · 옥사 등 규정의 전반적인 내용을 볼 때, 육두품 · 오두품 · 사두품, 평민 사이에는 상당한 출입이 허용되고 있는데 반해 왕과 진골, 그리고 진골과 육두품 사이에는 엄격한 구분이 존재하고 있다. 즉 이들 규정의 가장 중요한 점은 왕과 진골, 진골과 육두품 사이의 준별이었음을 알 수 있다. 즉 흥덕왕의 개혁은 행정기구의 한식(漢式) 개편과 물리적인 힘에 의한 귀족세력의 억제, 그리고 그를 통한 왕권의 전제화 방향으로 진행되었고, 이 풍속규제 정책 역시 그 일환으로 이루어졌다. 이와 아울러 835년에 김유신을 흥무대왕(興武大王)으로 추봉하였다. 이는 김헌창의 난 평정에 공을 인정받은 김유신 후손들의 현실적인 세력을 배경으로 취해진 조처였다. 그 밖의 치적으로 변방에 진(鎭)을 설치한 것과 불교에 대한 장려를 들 수 있다.

4. 차수입

다음으로 827년에는 승려 구덕이 당나라로부터 경전을 가지고 들어왔으며, 830년에는 도승(度僧) 150명을 허가해주었다. 한편, 828년에는 김대렴이 당나라에 사신으로 가서 가져온 차(茶) 종자를 흥덕왕이 지리산에 심게 하여 무성하게 되었다. 흥덕왕은 앵무새에 대한 노래를 지었다고 하나 현재 그 가사는 전하지 않는다.

836년 12월에 승하하였다. 장지(葬地)는 지금의 경상북도 경주시 강서면 육통리에 있는 장화왕비와 합장된 흥덕왕릉이다.

828년(흥덕왕 3) 김대렴은 새해를 축하하기 위해 당나라에 사절로 파견되었다. 인덕전(麟德殿)에서 당 문종(文宗)을 알현하고 그해 12월 신라로 돌아오면서 차 씨앗을 가져왔다. 흥덕왕은 씨를 지리산에 심게 하였고, 이것이 점차 보급되어 차 재배가 확산되었다. 신라에서 차가 언제부터 재배되었는지는 분명한 기록이 없다. 『삼국사기』 「설총(薛聰)」 열전에 '다주(茶酒)'가 나오고, 『삼국유사』에는 경덕왕 때의 승려인 충담사(忠談師)가 차를 달이는 도구를 갖고 있었다고 한다. 불교에 '헌다(獻茶) 공양'이라고 하여 부처님께 차를 바치는 예법이 있으므로, 신라 사람들은 법흥왕이 불교를 공인할 무렵에 차의 존재를 알게 되었을 것이다. 『삼국사기』 「흥덕왕」 조에는 선덕왕 때부터 재배가 이루어지다가 당나라에서 종자가 도입되면서 성행하게 되었다고 기록되어 있다.

김대렴이 당에서 가져온 차는 신품종이었으며, 지리산 토양에 맞아 생산에 성공하면서 다른 지역으로 보급되어 신라의 왕실, 귀족, 승려들이 차를 즐기는 문화가 형성되었다. 사절 파견과 차 도입 외에 김대렴의 활동에 관한 기록은 남아 있지 않다.

'한국사 두문자' 카테고리의 다른 글

| 최치원 저서 두문자 : 난 제 사 계 토 해 (0) | 2023.08.13 |

|---|---|

| 진성여왕 두문자 : 진 여 삼 최 원 견 적 풍 (0) | 2023.08.13 |

| 헌덕왕 두문자 : 헌 헌 문 도 (0) | 2023.08.12 |

| 원성왕 두문자 : 원 삼 봉 (0) | 2023.08.12 |

| 선덕왕 두문자 : 선 하 시 내 (0) | 2023.08.12 |

댓글