헌종 : 헌 풍 기 병

헌 : 헌종(1834~1849)

풍 : 풍양 조씨(세도가문)

기 : 기해박해(정하상 프랑스 신부 처형)

병 : 병오박해(김대건 : 최초신부)

1. 헌종(1834~1849)

헌종은 조선후기 제24대 왕이다. 재위 기간은 1834~1849년이며, 순조가 죽자 8세에 즉위하여 대왕대비 순원왕후가 수렴청정을 했다. 새로 외척으로 등장한 풍양조씨가 한동안 세도를 잡기도 했으나 안동김씨의 세도정치가 이어졌다. 1841년 친정을 시작했으나 과거제도·삼정의 문란으로 국가 기강이 흔들렸다. 재위 15년 중 9년에 걸쳐 수재가 발생하고 모반사건·이양선 출몰 등으로 민심이 흉흉했으며, 기해박해로 많은 천주교 신자를 학살하고 신부 김대건을 처형했다. 1849년 23세로 후사 없이 죽었다. 능호는 경릉으로 구리시에 있다.

2. 풍양 조씨(세도가문)

정조의 뒤를 이어 순조가 어린 나이에 즉위하면서 왕실과 혼인 관계를 맺은 몇몇 가문이 권력을 독점하였다. 이것을 세도 정치라고 한다.

왕실과 혼인 관계를 맺은 가문은 대체로 노론에 속해 있었다. 안동 김씨와 풍양 조씨가 대표적인 세도 가문이었는데, 이들이 높은 관직을 독점하고 국가 정책을 좌우하였다. 왕은 제 구실을 못 하고 이들에게 끌려다니는 처지가 되고 말았다. 이러한 세도 정치는 순조, 헌종 , 철종의 3대 60여 년 동안 이어졌다.

세도 정치하에서 왕은 허수아비와 같은 존재였다. 정치 권력은 세도가가 독점하여, 왕의 가까운 친척이라 하더라도 세도가의 위세에 눌려 지내야 했다. 세도가를 비판하는 세력은 살아남을 수 없었으므로 다른 양반 가문은 숨을 죽이고 지냈다.

안동 김씨 - 순조가 11살의 어린 나이로 즉위하자, 김조순이 왕의 장인이 되어 정치의 실권을 장악하였다. 안동 김씨는 철종 때에도 세도를 누렸다. 풍양 조씨 - 헌종 이 8세로 즉위하자, 왕의 외조부인 조만영이 정치의 실권을 장악하였다.

세도정치

조선의 정치이념으로 볼 때 국정의 정점에 있어야 할 국왕의 권력과 권위가 크게 약화되었다는 데 특징이 있다. 세도(世道)란 ‘세상 가운데의 도리’란 뜻으로서, ‘그 도리를 이끌어나갈 책임’을 함께 뜻하기도 했다. 세도의 책임은 원래 국왕에게 있어야 하지만, 조선후기에 신료의 발언권이 강해짐에 따라 유학자의 대표격이라 할 수 있는 산림(山林)이 세도의 담당자로 지목되곤 하였다. 19세기의 권세가는 위와 같은 논리에서 합리화되었으며, 그 자의적인 권력행사를 비판하던 황현(黃玹), 안확(安廓) 등의 논자들이 세도(世道)를 세도(勢道)로 바꾸어 표현함에 따라 세도정치의 용어가 성립하게 되었다. 국왕의 외척 인물들이 권력을 장악했던 순조·철종대의 정치를 가리키는 경우가 많으나, 고종대 흥선대원군과 여흥 민씨 척족의 국정 주도를 포함시켜 지칭하기도 한다. 하지만 흥선대원군과 여흥 민씨의 국정 주도는 왕실의 외척 인물이 선왕의 유촉을 받아 세도를 자임한 앞 시기 정치의 전형과는 큰 차이를 보인다.

왕권의 약화와 외척 권세가의 발호가 특징인 세도정치는 우연히 나타난 한때의 현상이 아니고, 조선후기 사회의 모순이 격화되면서 시대적 흐름으로서 빚어졌다. 국왕권의 약화는 단순히 순조가 어린 나이로 즉위했기 때문이 아니었다. 그 점은 정조가 신하에게 세자를 부탁해야 했고, 순조가 나이를 먹으면서 국정을 주도하려 했으나 실패할 수밖에 없었다는 데서도 확인된다. 권세가 역시 외척이어서 권력을 잡았다기보다는, 조선중기 이래 오랜 기간 동안 정치를 주도해 오거나 그 시기 정치를 주도할 핵심 가문의 인사들이 외척의 자리를 차지하였던 것이다. 세도정치는 전반적인 사회변화를 바탕으로 계속 변화해온 조선의 전통적 지배체제가 한계를 드러내며 마지막으로 도달한 정치운영 형태였다. 따라서 그 시기의 사회나 정치의 성격은 정치 운영형태 자체보다, 그것을 극복하고 새로운 사회와 정치를 성립시킬 수 있는 역량이 어떠한 상태에 있었는가 하는 데서 찾아야 한다. 훨씬 앞 시기부터 사회 기층에서는 민중의식이 성장하고 상업이나 농업 경영을 통한 새로운 성격의 경제력을 갖춘 인물들이 성장했다. 또한 1862년의 전국적 민란에 나타나듯이 민중들은 자기들의 문제를 해결하기 위해 실력을 사용할 준비를 하고 있었다. 그러한 움직임에 적극적으로 대처할 역량이 없던 지배계층이 오히려 권력을 집중시켜 낡은 지배체제를 유지하고자 했던 것이 세도정치이며, 그것은 역사의 진전 과정에서 극복되어야 할 한 단계였다.

3. 기해박해(정하상 프랑스 신부 처형)

기해박해는 1839년(헌종 5) 3월부터 10월까지 자행된 천주교에 대한 박해를 말한다. 기해사옥(己亥邪獄) 혹은 기해교난(己亥敎難)이라고도 불린다. 1801년(순조 1) 신유박해(辛酉迫害) 이후 조선에서 자행된 가장 큰 규모의 천주교 탄압이었다. 신유박해 당시 주문모 신부가 처형되면서 조선에는 정식 사제가 사라졌다. 이후 조선 천주교도들의 끊임없는 요청으로 1831년(순조 31) 조선대목구가 설치되었고, 1836년(헌종 2) 모방(Maubant ; 나백다록(羅伯多祿)) 신부가 입국하면서 조선에 다시 정식 사제에 의한 성사가 펼쳐지게 되었다. 조선 최초로 서양인 신부가 입국하여 성사를 베푼 것이다. 이어 샤스탕(Chastan ; 정아각백(鄭牙各伯)) 신부와 앵베르(Imbert ; 범세형(范世亨)) 주교가 입국하면서 천주교의 교세는 더욱 확장될 수 있었다. 이러한 상황에서 조선 조정에서는 천주교를 탄압하는 사학토치령(邪學討治令)이 내려졌다. 사학인 천주교의 확장에 대한 우려와 정치적 대립 속에서 대대적인 탄압을 지시한 것이다. 이에 따라 3명의 외국인 사제를 포함해 100여 명이 넘는 순교자가 발생한 사건이 바로 기해박해이다.

천주교는 17세기 초반 중국으로 간 조선 사신들에 의해 처음 조선 땅에 알려졌다. 18세기 후반 천주교인이 폭발적으로 증가하자 당시 국왕이었던 정조(正祖, 재위 1776~1800)는 천주교를 성리학적 사회 질서를 위협하는 사학(邪學)으로 규정하였지만 전국적이고 대대적인 박해까지 가하지는 않았다. 정조 사후 벽파(僻派) 정권 아래서 천주교에 대한 박해가 본격화되었는데, 이는 체제 위협 제거와 반대파 숙청이라는 정치적 목적으로 일어난 것이었다. 1801년(순조 1) 일어났던 신유박해 이후 천주교에 관용적인 안동 김씨 세도 가문이 중심이 된 시파(時派)가 정권을 잡으면서 한동안 일어나지 않았던 박해는 풍양 조씨 세도 가문이 중심이 된 벽파(僻派) 정권이 들어서자 다시금 큰 규모로 이루어지게 되었다. 1839년 3월부터 시작된 천주교 박해는 같은 해 10월까지 지속되었다. 이때 프랑스인 선교사로 왔던 앵베르 주교와 모방 신부, 샤스탕 신부가 효수(梟首)되었다. 현석문(玄錫文)의 『기해일기』에는 54명이 순교했고, 장살(杖殺)되거나 병사(病死)한 사람이 60여 명이라고 전한다. 박해는 전국적으로 일어났으며, 특히 서울⋅경기 지역에서 많이 발생했다. 기해박해는 신유박해와 달리 천주교인 처단 상소가 빗발치지도 않았다. 또 이전 신유박해나 이후 병인박해에 비해 박해 기간이 짧았고, 체포된 신자의 수도 더 적었다. 이를 통해 기해박해는 신유박해가 정치적 보복의 성격이 짙었던 것과 달리 체제 수호의 성격이 더 강하였음을 알 수 있다.

성리학적 이데올로기가 지배하는 조선 사회에 천주교가 유입된 것은 단지 새로운 종교가 들어왔다는 것을 의미하지 않았다. 기존의 신분 질서를 부정할 수 있는 새로운 가치 체계였기 때문에 조선 정부는 천주교를 박해하였다. 기해박해는 사회적 탄압의 성격을 더 강하게 띠면서 많은 천주교도들이 희생되었지만 이후로도 천주교는 지하로 숨어들어 계속 널리 전파되었다.

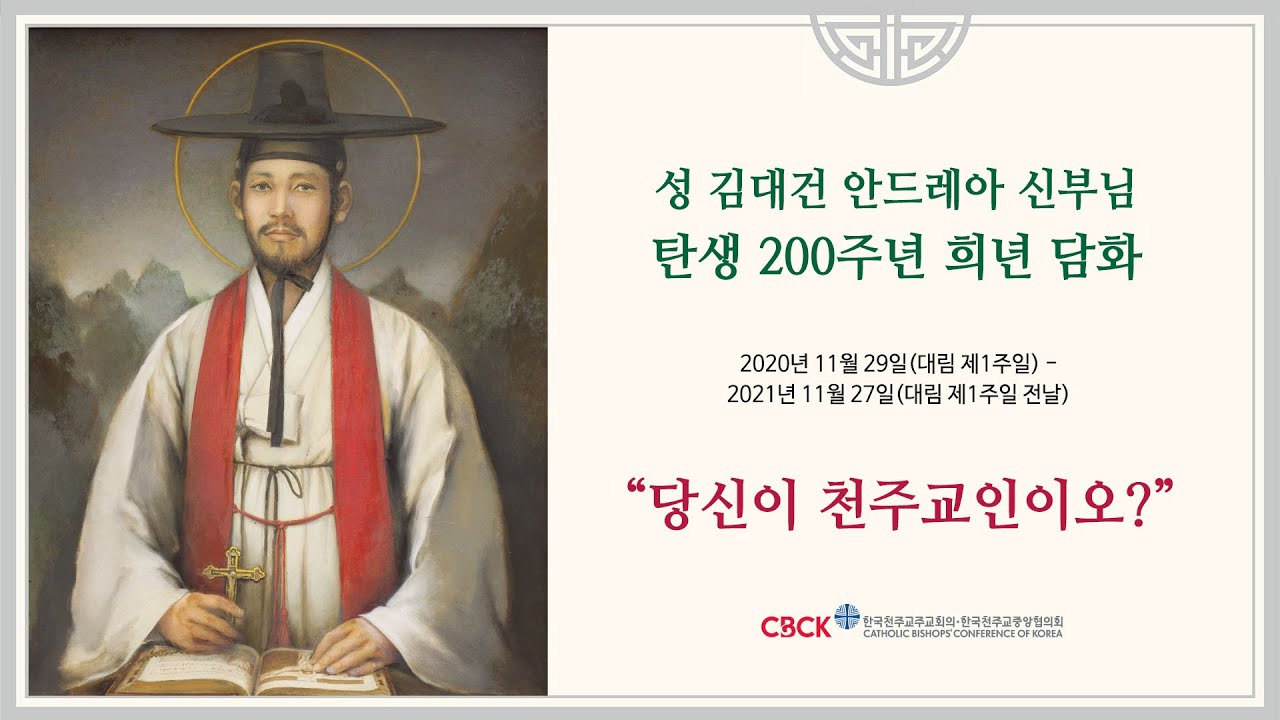

4. 병오박해(김대건 : 최초신부)

당시 우리 나라에 입국해 있던 천주교 조선교구의 제3대 교구장인 주교 페레올(Ferreol,J.J.)은 김대건과 함께 포교에 힘쓰는 한편, 우리 나라에 입국할 기회만을 노리며 만주에 머물러 있던 신부 메스트르(Maistre)와 최양업(崔良業)을 맞아들일 방도를 강구하게 된다. 페레올은 종래의 잠입로였던 육로는 당국의 감시가 더욱 심해져 입국이 불가능하다고 판단, 서해의 안전한 바닷길을 찾기 위해서 김대건을 황해도 서해안으로 보냈다. 김대건은 1846년 5월 13일서울을 떠나 황해도 연안의 백령도해역으로 나가 청나라 배에 지도와 서신을 탁송하고, 귀로에 순위도에 들렀다가 우연한 일로 포졸들에게 체포되었다.

체포된 김대건은 등산진·옹진을 거쳐 해주감영으로 끌려가 신문을 받았는데, 그의 신분이 밝혀지자 해주감사는 일의 중대성에 놀라 곧 그를 서울로 압송하였다. 서울로 압송된 그는 국사범으로 다루어져 심한 고문을 받으면서도, 천주교가 사학(邪學)이 아님을 주장하고 천주교인들에 대한 탄압의 중지를 요구하는 한편, 세계의 정세를 알려 정부당국의 각성을 촉구하였다. 그러는 동안 김대건과 함께 서해로 나갔던 선주 임성룡(林成龍), 뱃사공 엄수(嚴秀) 등 관련 교인 10여 명이 체포되었다. 계속해서 선주의 아버지 임치백(林致白), 그와 함께 활동한 바 있는 현석문(玄錫文)·한이형(韓履亨) 등이 체포되었다. 때마침 그 해 9월 프랑스의 동양함대 사령관 세실(Cecil)이 군함 3척을 이끌고 홍주해역에 나타나, 1839년(헌종 5) 기해사옥 때 프랑스인 선교사들을 학살한 책임을 묻고 통교를 강력히 요구하게 되어, 민심이 흉흉해지자 긴장한 정부는 김대건 등의 처형을 서두르게 되었다.

그리하여 신부 김대건은 국가에 대한 반역과 사교의 괴수라는 죄목으로 군문효수(軍門梟首)를 언도받고 9월 16일 새남터에서 처형되었다. 함께 잡혀 있던 교인들 중 배교한 자들을 제외한 현석문·임치백·한이형·남경문(南景文)·우술림(禹述林)·김임이(金任伊)·정철염(鄭鐵艶) 등 8인의 남녀교인들은 9월 20일 사형에 처해졌다.

이들 9인의 순교자들은 1925년 로마 교황에 의하여 복자(福者)로 시복되었고, 다시 1984년 5월 교황 요한 바오로 2세에 의해 성인(聖人)으로 시성되었다.

'한국사 두문자' 카테고리의 다른 글

| 붕당사 두문자 : 경기갑병신좌 서남소노소노 (0) | 2023.08.14 |

|---|---|

| 철종 두문자 : 철 병 대 서 동 임 (1) | 2023.08.14 |

| 순조 두문자 : 순 정 백 신 공 홍 한 총 (0) | 2023.08.14 |

| 정조 두문자 : 정 준 하 장 규 초 수 해 정 박 (0) | 2023.08.14 |

| 영조 두문자 : 영완을정좌 산서삼 괘화 노균감청신 (0) | 2023.08.14 |

댓글