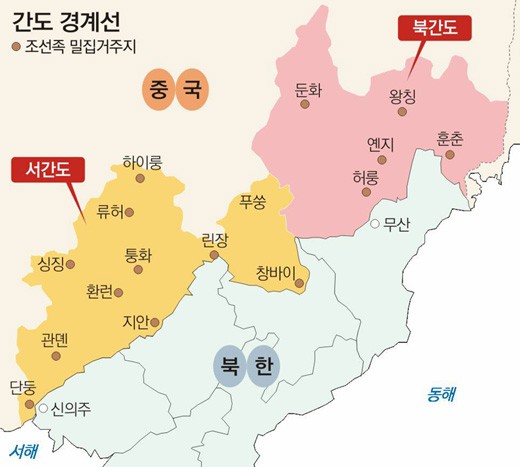

간도 : 서 토 간 파 협

서 : 서북경락사(1883 어윤중) 파견

토 : 토문감계사(1885 이중하) 국경선 확정 회담

간 : 간도시찰원(1902 이범윤) 간도를 함경도에 편입

출 : 간도파출소(1907 통감부)

협 : 간도협약(1909 청일간의 체결)

1. 서북경락사(1883 어윤중) 파견

경략사는 1882년에 어윤중(魚允中)이 청나라와의 통상조약에 따른 후속조치 문제를 처리하고 서북지역의 각종 폐단 시정과 재정 절감을 위한 개혁조치 실시라는 임무와 함께 임시로 부여받은 관직이다. 어윤중은 약 9개월 동안 평안도와 함경도를 돌며 어명을 수행하였는데, 결과는 상당히 성공적이었다고 평가되고 있다. 그와 더불어 조선과 중국 간 국경의 감계(勘界)와 관련하여 의미 있는 조사가 이루어졌다. 이 조사는 향후 간도 지역의 영유권을 주장하는 근거가 되었고, 조선 정부의 적극적인 의지에 따른 전향적인 정책의 밑거름이 되기도 하였다.

어윤중의 서북경략사 활동은 청나라와의 통상조약에 따른 후속조치 문제를 해결함과 동시에 평안도와 함경도 지역의 각종 폐단 시정 및 재정 절감을 위한 개혁조치라는 두 가지 목적을 띠고 이루어졌다. 양자 모두 상당히 성공적이었다고 평가되었다. 그와 더불어 조선과 중국 간 국경의 감계와 관련하여 의미 있는 조사가 이루어졌다. 이 조사는 향후 간도 지역의 영유권을 주장하는 근거가 되었고, 조선 정부의 적극적인 의지에 따른 전향적인 정책의 밑거름이 되기도 하였다. 그러나 서북지역에서 단행된 각종 개혁 조치들은 어윤중이 임무를 마치고 떠난 뒤에 기득권 세력의 반발로 상당 부분이 형해화주15되기도 하였다. 또한 두만강 이북에 대한 어윤중의 영유권 주장은 정확한 사실의 측면에서 오류를 범한 부분이 있어서, 이후 감계와 관련하여 청나라와 본격적인 국경회담을 할 때 우리 측에 다소 불리하게 작용하였다는 비판 또한 존재한다.

2. 토문감계사(1885 이중하) 국경선 확정 회담

1860년(철종 11) 북경 회담의 결과, 러시아는 연해주를 차지하고 블라디보스톡을 건설하면서 두만강을 사이로 조선과 국경을 마주하게 되었다. 청국은 러시아가 연해주를 차지하자, 백두산과 두만강 인근 조선과의 국경을 정비하여 변경의 안정을 기도하였다. 마침 조선인들이 기근과 생활고를 벗어나기 위해 만주로 대거 이주한 상황이었다.

조선 정부는 백성들의 소환, 청국은 변경 지역의 통제를 이유로 국경회담을 준비하게 되었다. 이후 1885년(고종 22)과 1887년에 조선과 청국은 백두산 및 두만강 인근 양국 국경선을 논의하기 위해 함경도 회령 인근 만주 땅인 화룡욕(和龍峪)에서 양국의 감계 회담이 진행되었다. 이 감계 회담에 조선 측 대표로 참석한 이중하가 그 회담 과정에서 주고받은 외교문서들을 일목요연하게 정리한 것이 『감계사등록(勘界使謄錄)』이다.

이 등록은 1885년과 1887년에 걸쳐 진행된 두 차례의 감계 회담을 2권의 책으로 구분하여 정리한 것이다. 등록의 작성자는 이중하(李重夏, 1846~1917)로 추정된다. 이중하는 전주이씨 광평대군(廣平大君) 정안부정공파(定安副正公派) 17세손으로, 1846년(헌종 12) 11월 9일에 경기도 양평군 창대리(倉垈里)에서 현감 이인식(李寅植)의 아들로 출생하여 1917년 72세로 생을 마감했다. 그의 자는 후경(厚卿), 호는 이아당(二雅堂), 규당(圭堂) 또는 탄재(坦齋)이다. 1882년(고종 19) 증광시 병과에 급제한 뒤, 관찰사와 외부협판, 장예원경 등을 역임한 정부 고위 관료이다.

1885년 안변부사였다가 토문 감계사(土門勘界使)로 파견되어 청국 측 대표인 덕옥(德玉)·가원계(賈元桂)·진영(秦瑛) 등과 함께 백두산에서 백두산정계비와 토문강(土門江) 지계(地界)를 답사하였다. 답사를 마친 이들은 국경문제를 놓고 담판 협상을 벌였으나, 청국 감계 위원들의 강압적인 태도로 회담은 결렬되었다. 이후 이중하는 1887년(고종 24)의 감계 회담에서도 대표가 되었다. 이때 청국 측 감계 위원은 이중하의 주장을 무시하고 위협하였는데, 이중하는 “내 머리는 자를 수 있을지언정 국경은 줄일 수 없다[오두가단 국강불가축(吾頭可斷國疆不可縮)].”면서 끝내 양보하지 않았다. 1910년 한일합방에 반대하고 은사금 수령을 거부하였다. 이중하가 남긴 전적으로는 『이아당집(二雅堂集)』과 여러 편의 서찰, 공문서, 일기 등이 있다.

3. 간도시찰원(1902 이범윤) 간도를 함경도에 편입

이범윤은 1902년 6월 간도시찰원으로, 1903년 7월 간도관리사(間島管理使)가 되어 간도지방의 한인보호에 힘썼다. 특히, 사포대(私砲隊)를 조직하고 연발총을 비치하여 군사훈련을 시켰으며, 모아산(帽兒山)·마안산(馬鞍山) 및 두도구(頭道溝) 등에 병영을 설치하였다. 그래서 한인의 지위는 향상되었고 청국의 조세징수에서 벗어나게 되었다.

1904년 러일전쟁 중에는 500여 명의 부대를 이끌고 참전하여 일본군과 교전하였다. 이범윤의 부대는 사포대를 중심으로 이뤄졌고, 구한국군과 의병 출신들이 포함되어 있어 항일의식이 투철하였다. 1905년 청국측의 강력한 철수 요구를 받은 정부로부터 소환명령이 내려졌으나, 소환에 응하지 않고 청국령을 떠나 노령 연해주로 근거지를 옮겼다. 노령의 노키에프스크[煙秋]에서 부하들의 생계문제를 해결하면서 창의회(彰義會)를 조직, 부대를 재정비하였다. 노령에는 이미 많은 지도자들이 활동하고 있었는데 이범윤이 동의회(同義會) 부총장에 추대되었다.

1907년을 전후로 노령 내에서 확고한 위치를 점하여 가장 유력한 지도자의 한 사람이 되었다. 한인지도자의 최고 영수이며 자산가인 최재형(崔才亨, 일명 在亨)과 결의형제하고 최재형의 원조로 대부대의 의병부대를 편성하였다. 러시아와 청국을 통한 일본의 끈질긴 간섭에도 불구하고 3,000명의 부대원으로 1908년부터 국내진공작전을 폈다. 안중근(安重根)·전덕제(全德濟)·엄인섭(嚴仁燮) 등이 100명 내외의 소부대를 이끌고 작전을 펼쳐, 갑산·혜산진·무산·회령 등 국경일대의 일제기관을 공격하였다. 그 결과 많은 성과를 얻었으나 일본군의 총반격으로 큰 희생을 치르기도 하였다. 그 뒤 대종교에 입교하여 참교(參敎)가 되었으며, 민족의식은 더욱 강렬해졌다.

1910년 5월경 가쓰라[桂太郎] 등 일본의 요인을 암살할 계획을 세웠으나 실패하였다. 그 해 8월 일제가 한반도를 강점하자 유인석(柳麟錫) 등과 성명회(聲明會)를 조직하여 병합반대와 무장투쟁을 호소하였다. 9월에는 개척리(開拓里)에서 이상설(李相卨)·홍범도(洪範圖) 등과 함께 의병5군단(義兵五軍團)을 조직하고 계획을 세웠다. 그런데 이무렵 러시아당국의 취체가 심하여 한때 붙잡히는 등 큰 곤경에 빠지기도 하였다. 그러나 노령뿐만 아니라 간도 백초구(百草溝) 등지의 김창규(金昌奎)·박만흥(朴萬興)·노우선(盧禹善) 등 240여 명의 의병이 러시아식 연발총으로 무장하고 명령을 고대하고 있었다.

1911년 5월 블라디보스토크에서 조직된 권업회(勸業會) 총재로 추대되었다. 이 회는 유인석이 수총재(首總裁), 최재형·최봉준(崔鳳俊)이 부총재, 이상설이 의장, 홍범도가 경찰부장 등으로 구성된 전 노령 최대 최고의 한인기관이었다.

1912년 6월 이후에도 이범윤의 부대는 이근보(李根甫, 中軍)·최병준(崔秉俊, 部將)·허모(許某, 領將)·서상교(徐尙敎, 李의 書記) 등이 회령 등지에서 일본군을 공격하였다. 그리고 3·1독립운동이 일어나자 최재형·이동휘(李東輝)·김약연(金躍淵)·황병길(黃丙吉)·김영학(金永學) 등과 완전독립 쟁취를 위한 논의를 하였다. 4월부터 의병부대가 독립군으로 개편될 때 연길현(延吉縣)에서 진학신(秦學新)·최우익(崔友翼) 등과 의군부(義軍府)를 조직하고 총재가 되었다. 그 뒤 서일(徐一)의 북로군정서와 합동으로 무장투쟁을 본격화하였다.

1920년 김성극(金星極)·홍두식(洪斗植) 등이 조직한 대한광복단의 단장으로 추대되어 400여 명의 독립군을 통솔하였다. 일본군의 간도 출병으로 독립군이 일시 노령으로 근거를 옮겼으나 만주에 남아 계속해서 활동하였다. 청산리전투 후 서일·홍범도 등 각 군단 수령들이 전만군사통일체(全滿軍事統一體)를 조직하기로 하고 대한독립군단을 조직하였을 때 의군부도 가맹시키고, 서일의 뒤를 이어 총재로 추대되었다. 1921년 자유시참변(自由市慘變)으로 대한독립군단이 거의 전멸할 정도의 희생을 당하자 각 단은 독자적 정비에 들어갔다.

그리고 1924년 9월 해림(海林)에서 문창범(文昌範)·지청천(池靑天)·이동휘·최명록(崔明祿)·김좌진(金佐鎭)·김규식(金奎植)·현천묵(玄天默)·나중소(羅仲昭) 등과 군사연합회의준비회를 조직하고 회장에 추대되었다. 1925년 신민부가 조직되었을 때, 63세의 노령으로 참여하여 고문이 되었으며 그 뒤로도 각 단의 고문역을 계속하였다.

4. 간도파출소(1907 통감부)

간도파출소는 1907년 일제가 간도에 거주하는 한인을 보호한다는 미명을 내세워 길림성(吉林省) 용정시(龍井市)에 세운 파출소를 말한다. 간도는 조선 후기 이래 많은 한인들이 이주해 살고 있던 지역으로, 주로 농업에 종사하고 있었다. 그러나 청(淸)나라에 의해 정치적·경제적 압박을 받게 된 간도 한인들은 본국 정부에 수차례 대책을 요청해 왔었다. 이에 조선 정부나 대한 제국 정부에서는 관리 등을 파견하여 간도의 한인들을 보호하려 했다.

1905년 이른바 ‘을사 늑약’을 강제 체결하여 한국의 외교권을 장악한 일제는 1907년 8월 일본 관리와 헌병을 파견하여 간도 파출소를 설치하였다. 그 이유는 간도 지역의 한인 보호를 위한다고 하였지만, 만주 침략의 교두보를 마련하기 위한 것이었다. 주요 활동 사항은 한인의 감찰 및 회유, 한인의 호구 조사, 한인의 이권 조사, 농업·산림·지질·광산의 조사 및 토목·측량·기상 관측 등 자연 환경에 대한 조사, 지역의 치안 유지 등을 수행하였다.

5. 간도협약(1909 청일간의 체결)

간도협약은 1909년 9월 4일 일본과 청국이 간도에 관해 체결한 협약이다. 청나라는 간도 지역을 자국의 발상지라 하여 봉금지역으로 선포하고 이주를 엄금했다. 이후 간도 지역은 불모지로 변했고 국경상의 경계도 모호해지면서 많은 외교적 문제를 낳았다. 이에 조선과 청은 1712년 국경문제를 확정하는 백두산정계비를 건립했으나 ‘동으로는 토문강을 경계로 한다’는 것에 대한 해석이 서로 달라 분쟁의 여지를 남겼다. 을사보호조약 이후 간도를 대한제국의 영토로 인정하던 일본은 남만주 철도부설권 등을 얻는 대가로 간도를 청국에 넘기는 협약을 불법적으로 체결했다.

간도협약의 요지는 다음과 같다.

첫째, 두만강을 양국의 국경으로 하고, 상류는 정계비를 지점으로 하여 석을수(石乙水)로 국경을 삼는다.

둘째, 용정촌 · 국자가(局子街) · 두도구(頭道溝) · 면초구(面草溝) 등 네 곳에 영사관이나 영사관 분관을 설치한다.

셋째, 청나라는 간도 지방에 한민족의 거주를 승준(承准)한다.

넷째, 간도 지방에 거주하는 한민족은 청나라의 법권(法權) 관할 하에 두며, 납세와 행정상 처분도 청국인과 같이 취급한다.

다섯째, 간도 거주 한국인의 재산은 청국인과 같이 보호되며, 선정된 장소를 통해 두만강을 출입할 수 있다.

여섯째, 일본은 길회선(吉會線: 延吉에서 會寧間 철도)의 부설권을 가진다.

일곱째, 가급적 속히 통감부 간도 파출소와 관계 관원을 철수하고 영사관을 설치한다.

앞서 대한제국의 외교권을 강탈한 일본은 간도에 통감부를 설치하여 간도지역이 대한제국의 영토임을 인정하였었다. 그러나 간도협약을 통해 일본은 불과 2년 사이에 자국의 전략적 이해에 따라 간도의 영유권 인식을 한국에서 청국으로 뒤바꾼 셈이자, 대한제국 정부의 의사와 무관하게 간도지역을 청국에 넘겨버린 셈이다.

이로써 1881년부터 다시 재개된 청 · 한 양측의 간도 영유권 문제는 일본의 군사외교 책략과 청국의 타협으로 미봉되어 미래 한 · 중의 갈등 요소로 남게 되었다.

1909년의 간도 협약은 당사자인 대한제국 정부가 참여하지 않은 가운데 취해진 한국 영토의 할양이다. 간도 협약에 의해 일제는 안봉철도(安奉鐵道)의 개설 문제, 무순(撫順) · 연대(煙臺)의 탄광 문제, 영구지선(營口支線)의 철수 문제, 관외철도(關外鐵道)의 법고문(法庫門) 연장 문제 등 만주에서의 몇 가지를 교환하는 조건으로 중국에 간도를 할양하였던 것이다. 이를 통해 오랜 동안 한청 양국 사이에 귀속 문제를 두고 논란이 되어 온 간도는 이후 한국의 관할로부터 멀어지게 되었다. 그러나 간도협약은 한국의 위기 상황을 이용한 일본과 청국의 불법행위이며, 협약 내용 자체가 양국의 불법행위를 입증하는 역사적 문증이라고 평가된다. 따라서 간도의 귀속 문제는 한국과 중국 사이에 여전히 미해결 현안이다.

'한국사 두문자' 카테고리의 다른 글

| 훈민정음 창제한 임금에게 왜 '세종'이라 명명한 것일까? (1) | 2023.08.22 |

|---|---|

| 독도는 외로운 섬이 아니라 돌로 된 섬 (0) | 2023.08.22 |

| 비변사 변천과정 두문자 : 비 중 삼 임 을 상 임 총 흥 혁 (0) | 2023.08.21 |

| 남인집권 두문자 : 인 기 남 (7) | 2023.08.19 |

| 대장암 예방을 위한 건강 식습관 (1) | 2023.08.18 |

댓글