지방 사상 : 경한운선 만의청 송개인 내동일 유평

경 : 경강상인

한 : 한강

운 : 운송업

선 : 선박제작

만 : 만상

의 : 의주

청 : 청나라와 무역

송 : 송상

개 : 개성

인 : 인삼

내 : 내상

동 : 동래

일 : 대일무역

유 : 유상

평 : 평양

1. 경강상인 한강 운송업 선박제작

경강상인은 지방의 조세곡 및 각종 물류를 운반해 주고 선가(船價)를 받아 이윤을 추구한 상인층을 일컫는다. 조선 후기 대동법의 시행으로 물류 유통이 확대되는 가운데 관영 조운선만으로 세곡 운송이 어려워지자. 정부에서는 경강상인의 사선(私船) 임운을 활용해 세곡 운송량을 늘렸다. 정조 대에는 작대제를 시행해 이들의 영업권을 보장하였다. 이에 경강상인은 어물, 목재 등의 유통망까지 장악해 이윤을 추구하는 한편, 일반 수요자들에게 물품을 판매하고, 시전 상인들과 결탁해 도고 사업을 전개함으로써 사상 도고로 성장해갔다.

조선시대 서울을 지나는 한강을 경강(京江)이라 일컬었으며, 마포, 서강, 용산, 두모포, 뚝섬 한강의 주요 나루를 거점으로 지방의 조세곡과 양반층의 소작료를 운송해 선가를 받아 이윤을 남기던 상인을 경강상인이라 한다. 약칭해 강상(江商)이라고 했다.

경강은 조선 초부터 정부 관서의 경비 물자와 도성민들의 생활에 필요한 각종 산물이 운반, 집적되던 곳이었다. 따라서 이곳은 15세기 초부터 상인들이 집결해 하나의 경제권역을 형성했다. 경강상인이 성장할 수 있었던 것은 지방의 세곡 운송을 대행하면서부터였다. 조선 전기 중앙 정부는 관선조운제(官船漕運制)를 시행해 지방의 세곡을 조운로를 활용해 서울로 수송했지만, 해로에 익숙하지 않은 조운선의 난파 사고와 고된 조군역을 기피하는 현상으로 인해 조선 초기부터 사선(私船) 임운(賃運)을 세곡 운송에 일부 활용하기 시작했다.

임진왜란 이후 대동법을 확대 시행함에 따라 사선에 의한 삼남지방의 세곡 운송이 2배로 늘어나게 되었다. 실제로 전세곡은 함경도와 평안도를 제외한 6도 269읍 중 136개 읍이, 대동미는 경기, 강원, 충청, 전라, 경상도 245읍 중 113개 읍이 사선을 통해 운송되었다.

18세기 초 경강선(京江船)의 수는 300여 척에 달했으며, 1,000여 석을 실을 수 있는 선박에서 2,000여 석을 실을 수 있는 대형 선박까지 적재량도 전반적으로 늘어났다. 경강선인들은 연안 항해술과 조선 기술을 발전시켜 사선 임운의 영업권을 확대하고 이윤을 늘리고자 했으며, 이 과정에서 조세곡을 중간 수탈하기 위한 부정 행위를 저지르기도 했다. 운반곡에 일정량의 물을 타서 곡물을 불려 그만한 양을 횡령하는 ‘화수(和水)’, 운반곡의 일부 또는 전부를 착복하는 ‘투식(偸食)’, 선박을 고의로 침몰시키는 ‘고패(故敗)’ 등은 경강상인들이 자행하는 대표적인 부정 행위들이었다.

영조는 이러한 문제를 개선하기 위해 육로를 통해 상납하는 포목, 동전량을 늘려 사선 임운의 문제를 개선하고자 했으나 근본적인 해결이 되지는 못했다. 정조는 1785년(정조 9) 작대사목(作隊事目)을 반포해 경강상인들이 작대를 이루어 호송함으로써 침몰 사고를 예방하도록 하는 한편, 사고가 일어날 경우 자대에서 책임지도록 하고 상호 견제 하에 농간을 막도록 했다. 작대사목에 근거해 경강상인들의 영업권을 보장하는 대신, 능행으로 한강에 배다리를 설치하는 데 필요한 선박을 효율적으로 동원하고, 주교사(舟橋司)에서 이들을 관리하도록 한 것이다. 이처럼 경강상인들은 조선 후기 사선 임운을 통한 조세곡의 상납으로 큰 수익을 얻었으며, 정조 대 작대제 시행 이후로 배다리에 동원되는 대신 세곡 운송권과 한강 영업권을 보장받는 등 영리 활동을 활발히 전개해 갔다.

그러나 경강상인들의 영업 활동이 조세곡의 운송에만 한정되지는 않았다. 곡물뿐 아니라 어염(魚鹽) · 목재류 · 얼음 등 상품을 한강의 주요 나루로 수송해 도성으로 유통하는 매개 역할을 했다. 이 과정에서 경강상인이 경유하는 조창 인근의 포구를 거점으로 상업 유통이 활성화되었으며, 경강선이 정박하는 마포, 서강, 용산, 두모포, 뚝섬 등 주요 나루터를 중심으로 물류를 보관, 운송, 위탁 판매 하는 창 주인, 세곡 주인, 여객 주인과 같은 각종 주인층과 거간꾼들이 새로운 상인층으로 등장했다. 그뿐만 아니라 한강변에 미곡, 어물, 목재 등을 판매하는 시전이 설치되어 도성 안에서 정부 조달의 전매권을 가지고 있던 시전들과 상권 경쟁을 펼치게 되었다.

경강상인 역시 한편으로 이러한 변화에 영향을 받아 외방 포구와 한강변의 상업 유통망 속에서 점차 사상 도고(私商都賈)로 성장해 갔다. 어물, 목재 등을 외방에서 구입해 온 물품을 경강상인들은 처음에는 시전 상인에게만 전매해야 했기 때문에, 시전 상인들이 헐값에 강매를 요구할 경우 제대로 항의하지 못하고 손해 보는 사례들이 발생했다. 정부에서는 18세기 이후 시전 상인들의 금난전권(禁亂廛權)을 점진적으로 폐지하는 통공(通共) 정책을 추진하는 가운데 경강상인들이 상품 일부를 직접 판매할 수 있도록 처분해 주었다. 이러한 조치는 경강상인의 영업권을 확대시키는 효과를 낳는 한편 시전 상인의 갈등을 야기했다.

사선을 통한 물품의 구입과 수송 분야에서 우위를 선점하고 있던 경강상인들은 한강변 시전 상인들과 결탁해 도고 활동을 전개함으로써 시중의 가격 차를 이용한 막대한 수익을 꾀하기도 했다. 1833년(순조 33) 서울에서 일어난 대규모의 ‘쌀 소동’ 사건은 경강상인과 미전인(米廛人)들이 함께 도모한 대표적인 도거리 사례이다. 당시 ‘쌀 소동’으로 서울 시내의 곡물전들은 피해를 입지 않은 곳이 없을 정도였다. 1833년(순조 33) 쌀 소동 사건은 경강상인과 시전 상인들이 사상 도고로 전환되는 양상을 보여 주는 사례로서 조선 후기 서울의 상업 유통 구조와 상인층의 질적 변화를 보여 주는 대표적인 사례라 할 수 있다.

경강상인이라 함은 조선 후기 경강(京江) 지역을 근거로 활동하던 상인을 말한다. 경강은 오늘날 한강 유역으로 모든 조운선의 집결지였고, 서울과 삼남(三南, 충청도⋅전라도⋅경상도)을 연결하는 해상 교통로의 중심지였다. 그리고 소비지가 가까운 어물 생산과 유통이 집중되어 있는 지역이어서 일찍부터 상업 지대로 발전하였다. 경강상인은 한강에서 활동했던 상인으로, 지역적 가격 차이를 이용하기 위해 배를 통해 상행위를 했던 경강선상(京江船商), 선상들이 머물 수 있는 숙식을 제공하고 상품의 중개까지 겸하던 여객 주인업, 조세 운송을 전담하던 경강선인(京江船人)을 모두 포괄하여 이르는 호칭이다.

조선 후기에는 상품 화폐 경제가 발달하면서 우세한 자본력과 상권을 갖춘 사상 도고(私商都賈)가 성장하였는데, 대표적인 것이 한양의 경강상인, 개성의 송상(松商), 평양의 유상(柳商), 의주의 만상(灣商), 동래의 내상(萊商)을 꼽을 수 있다. 특히 경강상인들은 우선 자신들을 중심으로 새로운 유통 체계를 구축하고 이를 중심으로 상품의 출하 시기와 가격을 통제하면서 최대한 상업 이윤을 축적할 수 있었다. 경강상인들이 취급했던 품목으로는 조세에 해당하는 미곡부터 목재, 소금, 어물 등 서울에서 필요한 생필품이 포함되어 있었다. 이러한 상품들은 육로로 들어오는 양이 매우 제한적이었기 때문에 경강 지역을 중심으로 유입량을 조절한다면 이익을 극대화할 수 있었다. 또한 이들은 선상업, 운수업 외에도 정부에 필요한 물품을 납부하던 공인계(貢人契)에도 참여하여 상품 유통의 독점권을 강화했다. 이런 과정을 통해서 경강상인은 대상인으로서 자본을 축적해 갔고 조선 후기 상업에서 큰 위상을 차지했다.

경강의 연변에는 전국의 주요 산물이 조운을 통해 운반, 집적되었다. 따라서 이곳은 15세기 초부터 많은 상인이 집결해 하나의 경제권역을 형성했고, 경강 상인의 활동무대였다. 그들의 주요 상행위는 정부의 세곡(稅穀)과 양반층의 소작료의 임운(賃運)이었다. 그러한 활동은 조선 전기에도 있었지만, 활기를 띠기 시작한 것은 대체로 17세기 이후부터였다. 그 무렵에 운행되던 경강선(京江船)의 수와 규모에 대해서는 정확하게 알 수 없다. 다만 ≪승정원일기≫에 보면 1702년(숙종 28)에는 200∼1,000여 석까지 실을 수 있는 배가 300여 척이나 되었다고 한다. 또한,그들이 1년에 받는 배의 가격은 대략 1만여 석 정도였으며, 그것은 서울의 곡물 공급에 주요한 위치를 차지하고 있었다. 그러한 점들을 고려해본다면 곡물 운반에 있어서 경강 상인이 차지하고 있던 비중과 그들이 가진 자본의 규모가 어느 정도였는지 짐작할 수 있다.

경강 상인의 치부 수단에는 정당한 선임(船賃 : 배의 운임)도 있었지만, 그에 못지 않게 곡물 운반 과정에서 자행되는 여러 가지 부정도 있었다. 대표적인 예로 운반곡에 일정량의 물을 타서 곡물을 불려 그만한 양을 횡령하는 이른바 ‘화수(和水)’라는 것이 있었다. 또한, 운반곡의 일부 또는 전부를 착복하는 ‘투식(偸食)’이라든가, 선박을 고의로 침몰시키는 ‘고패(故敗)’ 등도 그들에 의해 자주 행해지던 부정 행위였다. 그와 같은 각종 부정 행위는 결국 정부의 조세 수입(租稅收入)을 감소시키는 결과를 낳게 하였다. 그러자, 조정에서는 세곡 운반 방법의 개선책을 여러모로 강구하게 되었고, 조운 제도의 재검토가 논의되어, 일부 제도는 실시되기도 하였다. 1789년(정조 13)의 주교사(舟橋司) 설치는 그러한 시책의 하나로 볼 수 있다. 그들이 세곡 운반의 이권을 계속 차지할 수 있었던 요인은 다음과 같다.

정부에서 세곡 운반권을 일방적으로 박탈할 수 없을 만큼 이미 상인으로서의 위치와 중앙 정부와의 관계가 확고했다는 점, 둘째 그들이 세곡 운반을 폐업할 경우 서울에 거주하는 지주들에게 소작료를 운반할 길이 끊어지게 된다는 점이다. 그 밖에도 조정에서 직접 조운 제도를 실시할 경우, 조운선(漕運船)을 확보하기 어려웠다는 점도 지적될 수 있다. 아무튼 그들에 의한 곡물 운수업은 17, 18세기 무렵에 이르러 삼남 지방의 세곡 및 양반 계층의 소작료 운반의 대부분을 청부했고, 그들은 실질적으로 대규모 운수업자의 위치를 차지하게 되었던 것이다. 그 밖에 자본 축적 수단으로 서울을 배경으로 하는 각종 상업 활동을 들 수 있는데, 그들의 상업 활동 범위는 거의 전국적이었다. 그들은 직접 선박을 이용해 지방의 생산지에 가서 상품을 구입하고 그것을 경강 연변으로 운반해, 시전 상인에게 매도하거나 직접 수요자에게 판매하는 등의 매매 활동을 하였다.

취급 상품으로는 곡물과 어염(魚鹽)·목재류·얼음 등이 주상품이었으며, 특히 미곡은 그들의 주요 취급 물종이었다. 미곡으로 이익을 취하는 방법은 각 지방에서 운반해온 미곡을 경강에서 매점해 서울의 미가(米價)를 조종하는 형태가 대부분이었다. 즉, 서울 양곡의 주공급원인 강상곡(江上穀)을 매점해 미가를 앙등시킨 뒤 매각하는가 하면, 한편으로는 지방에 흉년이 들어 품귀 상태가 되면 미리 비축해 두었던 강상미(江上米) 혹은 공가미(貢價米) 등을 지방으로 운반, 판매해 이익을 얻기도 하였다. 그러한 매매 형태는 많은 미곡을 장기간 매점할 수 있는 자금의 여유가 없거나 각 지방간의 미가의 차이를 광범, 신속하게 파악하지 못하면 기대하기 어려운 것이었다. 따라서 당시 그들의 자금 규모라든가 상업망의 확대 정도를 짐작할 수 있다.

그러나 그러한 그들의 미곡 매점은 마침내 수요자층의 반발을 불러일으켰고, 그 반발은 점점 커졌다. 1833년(순조 33) 서울에서 일어난 대규모의 ‘쌀소동’은 반발의 대표적인 사례이다. 그 때의 ‘쌀소동’으로 서울 시내의 곡물전들은 피해를 입지 않은 곳이 거의 없을 정도였다. 조정에서는 각 영의 교졸들을 보냈으나 진압하기 어려워 좌우포청(左右捕廳)의 교졸들까지 동원해 주동자 여부를 가릴 것 없이 당일 안으로 효수(梟首)시킨 기록으로 미루어보아, 그들의 작폐는 대단히 컸던 것으로 보여진다. 후에 이 ‘쌀소동’의 직접적 계기가 미곡의 매점에 있었고, 그것은 미전인(米廛人)과 강상(江商)의 결탁에 의한 것이었음이 드러났다.

그러한 현상은 당시 상업계의 일면을 보여주는 동시에, 도고 상업(都賈商業)이 심화되어가던 모습을 잘 나타내주는 것이다. 또한, 그와 같은 도고 행위를 가능하게 하고 뒷받침해 줄 수 있을 만큼 상업 자본이 커졌음도 알 수 있다. 아울러 도고 상업에 반발하는 반도고 운동이 전개되고 있었음을 보여주는 예라고도 할 수 있다.

경강 상인은 활동의 근거가 선박을 이용한 운수업에 있었으므로 선박의 확보와 제조는 대단히 중요한 사항이었다. 그들이 선박을 보유하는 방법에는 구입하는 경우와 직접 건조하는 경우가 있었다. 구입하는 경우는 주로 사용 기한이 경과한 퇴병선(退兵船)을 사들여 그것을 개조해 사용하거나 혹은 지방에서 건조한 선박을 직접 사들이는 경우가 있었다. 직접 건조하는 경우는 목재 상인들로부터, 혹은 직접 선재(船材)를 구입해 선박을 건조하였다.

경강 연안의 주요 교통 수단인 진선(津船)의 개수(改修)와 신조(新造)를 경강의 선재 도고인(船材都賈人)들이 담당하였고, 조정에서 필요한 선박까지도 경강인들이 건조해 조달했던 점을 본다면, 그들에 의한 조선 사업은 활발하게 전개되었음을 알 수 있다. 그것은 경강인들이 그들의 발달된 조선술과 축적된 자본을 바탕으로 조선업 분야에 진출하기 시작한 모습을 보여주는 것이라 하겠다. 그리고 그러한 현상은 단순한 독점·매점 상업에서 나아가 자본을 재투자해나가고 있었음을 나타내는 것이라고도 할 수 있다.

2. 만상 의주 청나라 무역

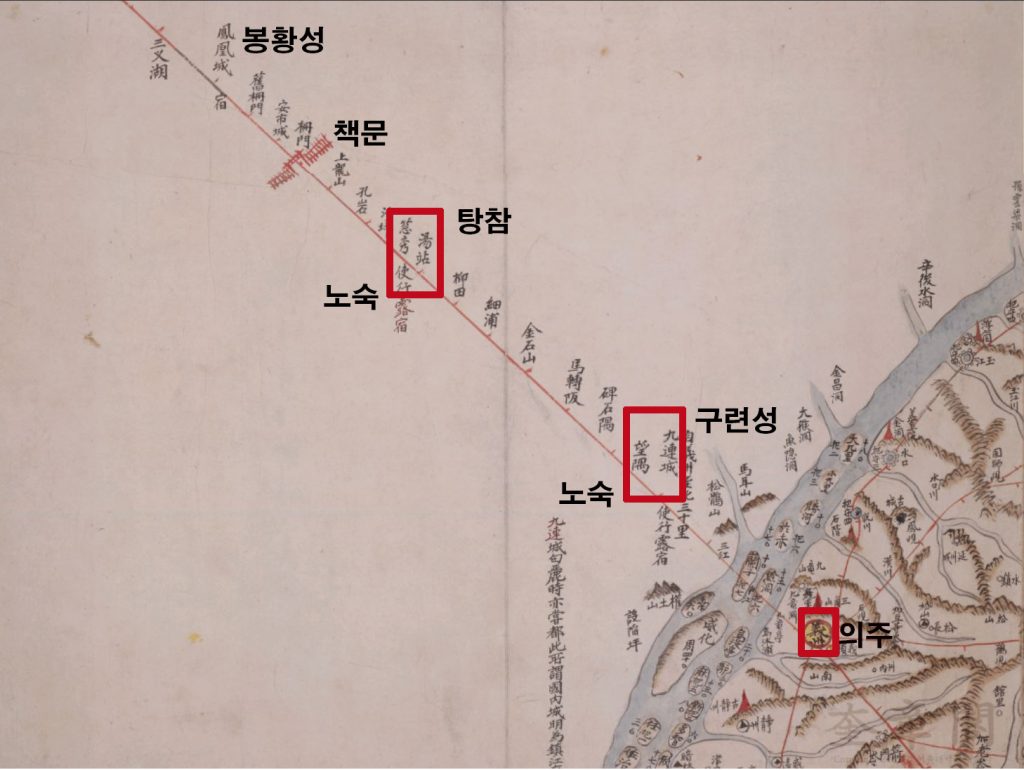

만상은 조선 후기 의주(義州)에서 중국을 상대로 무역 활동을 하던 상인이다. 17세기 대청 무역이 활기를 띠면서 그 주축으로 활동하였다. 만상은 연경으로 가는 조선 사행단 또는 역관들과 밀접하게 결부되어 무역 활동을 전개하였다. 합법적인 개시(開市) 무역뿐만 아니라 제도의 빈틈에 편승한 방법으로 후시(後市) 무역을 주도하여 이익을 얻었다.

의주 상인은 만상(灣商), 만고(灣賈), 또는 유만(柳灣)이라고도 한다. 의주는 국경 도시로서 조선 사행(使行)이 본국을 떠나는 곳이며, 중국 사신이 들어오는 관문이었다. 이곳에는 ‘해동제일관(海東第一關)’이라는 현판이 걸려 있었다. 이렇듯 의주는 정치 · 외교상 중요한 지역일 뿐 아니라 양국 간의 무역 중심지로서도 중요시되던 곳이었다. 따라서 의주 상인들은 이곳을 거점으로 무역 상인으로서 성장하였다. 특히 17세기 조선과 청나라의 관계가 정립된 이후 만상은 청으로 가는 사행단과 연결되며 대청 무역의 주축으로 활동하였다.

만상은 사행 때마다 은과 인삼을 가지고 몰래 사신 일행에 끼어가서 책문(柵門)의 청나라 상인과 교역하였다. 이것이 이른바 책문 후시(柵門後市)이다. 여기에는 만상 이외에도 개성 · 평양 · 안주의 상인들도 관계했으나 지리적 이점을 가진 만상들의 활동이 가장 두드러졌다. 만상은 사행원, 특히 역관들과 밀접하게 결부되어 활발하게 무역 활동을 전개하였다. 또한 이들을 단속, 규제해야 할 감독관들과도 결탁하여 활동을 넓혀 나갈 수 있었다. 의주 상인들은 또 사행이 책문에 출입할 때 그 짐을 운반하기 위해 파견되는 여마(餘馬)와 연복제(延卜制) 등에 편승해 무역을 하였다. 여마는 원래 의주에서 책문까지 가는 사이에 짐을 운반하는 말이 혹 부상해 운반에 지장을 초래할까 염려해서 예비로 공마(空馬) 10여 마리를 더 보내는 제도였다. 그런데 이것을 만상 등의 상인들이 상품 운반에 이용했으며, 그 수가 한 번의 사행에 1,000여 필이나 되는 경우도 있었다 한다.

한편, 연복은 청나라에 갔던 사신 일행이 가져오는 짐을 운반하기 위해 의주에서 책문에 말을 보내던 것이다. 만상은 이 말들을 통해서도 상품을 책문으로 운반하거나 책문에서 상품을 운반해 와서 매매를 하였다. 이러한 일련의 밀무역 활동은 의주의 관리들이 세금 징수의 이익을 노려 금하지 않았으므로 공공연한 것이 되었다. 결국 밀무역에 관여하는 자는 직접적으로는 사행원과 상고(商賈)이고 간접적으로는 감독 기관의 관료들이었던 것이다.

이와 같이 밀무역 행위가 성행하게 된 것은 다음과 같은 이유 때문이었다. 첫째, 사행원의 개인 비용이 지급되지 않았다. 둘째, 사행원은 일정한 무역 자금을 가져갈 수 있도록 허용하였으나, 그들은 허용된 무역 자금을 스스로 채울 경제력이 없는 경우가 많았다. 셋째, 사행의 실무 담당자인 역관의 경제적 대우가 빈약하였다. 이런 상황 속에서 사행원들은 만상들과 연계하여 개별적으로 이익을 취해야 했다. 또 조선왕조의 전통적인 사무역 금지로 국내 상류층의 외국 물자 수요를 충족시키지 못하게 되자, 만상이 후시 무역을 통해 그 수요를 충족시키고 이익을 얻고자 하였다. 즉 연경 사행 자체 내의 누적된 모순, 사행 제도상의 결함과 더불어 당시의 사회 · 경제적 사정이 맞물리면서 후시 무역이 성행하게 되었다. 만상이 국가적 통제에 반발해 사행 제도의 모순을 파고들면서 무역을 활발히 전개했던 것이다.

만상은 중계 무역의 형태로 국내 시장과 중국 시장을 연결하였다. 만상은 대청 무역에 있어서 국내 최대 규모의 상인이었던 개성상인과 밀접한 관계를 가지고 국내외 시장을 연결하고 있었다. 만상이 중국 시장에서 상품을 구입해 오면 개성상인은 국내에서 판매를 담당하는 무역 구조를 이루고 있었다. 반대로 국내 상품을 중국에 수출할 경우 개성상인이 국내 생산지에서의 상품 매점을 담당하고 의주 상인이 중국으로의 수출을 담당한 듯하다.

만상이라 함은 조선 후기 의주(義州)에 거점을 두고 중국과의 접경 지역(청나라)에서 상업 활동을 하던 상인을 말한다. 의주는 압록강을 사이에 두고 중국을 출입하는 관문이었다. 의주는 이러한 지형적 조건 때문에 중국과 외교적 교류가 전 시기에 걸쳐 이루어졌고 사행(使行)의 왕복을 빌미로 양국 간 무역이 활성화되었다. 만상은 의주를 중심으로 공식적인 무역이었던 개시(開市)와 사신이 왕래하는 사이에 이루어졌던 비공식 사무역을 통해 활약한 상인을 말한다. 옛날에는 의주를 용만(龍灣)이라 불렀기 때문에 의주상인을 만상이라고 불렀다. 조선 시대 내내 의주에서는 상인들이 활동할 수 있는 좋은 조건이 지속적으로 유지되었다. 외교 사절이 왕복하는 가운데 물자를 획득할 수 있는 여지가 많이 존재했기 때문이다.

조선 정부는 방물(方物)과 세폐(歲幣)를 운송하던 말[馬]이 의주에서 책문(柵門)에 이르는 과정에서 손실이 생길 것을 염려하여 여유 있게 빈 말을 포함시켰는데, 남는 말에 물건을 구입하여 싣고 의주로 되돌아왔다. 이 과정에서 조선에 필요한 중국 물자를 들여올 수 있었다. 또한 사신을 맞이하기 위해 의주와 청의 심양(瀋陽)을 왕복하는 단련사(團練使)와 책문까지 가는 호송군(護送軍), 그리고 청에서 돌아와 의주로 향하는 화물을 맞이하는 연복자(延卜者)도 의주에서 출발하고 도착하였다. 그 과정에서 수행원들은 물자를 비공식적으로 수입할 수 있었다. 위와 같은 활동의 종착지가 의주였던 만큼 의주는 상인들이 모여들 수 있는 환경이 마련되었다. 만상이 취급한 상품은 중국과 직접 교역을 했던 홍삼과 중국으로부터 구입하여 동래의 왜관(倭館)에 판매했던 생사(生絲) 그리고 금, 은, 소가죽 등 다양하였다.

이처럼 조선 후기에는 상품 화폐 경제가 발달하면서 우세한 자본력과 상권을 갖춘 사상 도고(私商都賈)가 성장하였는데, 대표적인 것이 한양의 경강상인(京江商人), 개성의 송상(松商), 평양의 유상(柳商), 의주의 만상, 동래의 내상(萊商)을 꼽을 수 있다. 특히 만상의 중국과의 교역 활동은 일본과의 중계무역으로도 이어졌는데, 만상과 동래를 거점으로 한 내상이 연결되어 국제 교류를 활성화시켰다.

조선 전기에는 사무역(私貿易)이 일체 금지되었다. 다만 사행 때의 진공(進貢)과 하사(下賜)를 통해 국가 간의 필요 물품이 교환되는 공무역(公貿易)만 허용되었을 뿐이었다. 임진왜란 중이었던 1593년(선조 26)에는 군량미 조달책의 하나로 명나라의 미곡(米穀)과 조선의 은 · 동 · 무쇠 등을 무역하도록 하며 압록강에 무역 시장을 열었다. 이것을 중강개시(中江開市)라고 한다. 이를 통해 명나라 상인과 조선 상인들의 거래가 활성화되었다. 그러나 중강개시는 밀무역 활동과 국가 기밀 누설 등을 이유로 여러 차례 혁파에 대한 논의가 있었고, 광해군 때 후금이 성장하면서 사실상 중단되었다.

그러나 중국 대륙의 왕조가 명나라에서 청나라로 교체된 이후 중강개시는 새로운 전기를 맞는다. 청나라가 압록강 북쪽 야인들의 생활을 위한 방편으로 중강개시를 다시 열라고 요구함에 따라, 1646년(인조 24) 중강에서 연 2회 개시를 열기로 하였다. 이후 의주에서의 대청 무역은 활기를 띠기 시작했다. 청나라 연경으로 가는 사행단의 왕래와 연관되어 사무역의 길이 열렸고 조선 · 청 양국의 상인들이 무역에 참여하였다. 청나라 연경의 상인은 연상(燕商) 또는 연고(燕賈)로 불렸고, 조선 의주의 상인은 만상으로 불렸다. 대청 무역의 활기는 당시 국내 상업계의 현저한 발달과 금속 화폐의 전국적 유통에 의해서도 뒷받침되었다.

개시 무역(開市貿易)에 대해서 조선 정부는 여러 통제를 가하였다. 개시에 참여하는 상인과 물품을 제한하였고, 중국 북경 상인의 참여도 허용하지 않았다. 이러한 제한을 넘어 무역 이익을 보려는 상인들은 늘어나고 있었고, 이들은 후시 무역(後市貿易)을 발생시켰다. 개시 무역에서 작용하던 관료의 개입과 통제가 배제되면서 후시 무역은 확대되어 나갔다. 또 교역의 횟수와 양의 증가에 따른 후시 무역의 발달은 국내 시장이 외국 시장과 직접 연결되는 결과를 가져왔다. 이로써 여기에 종사하는 의주 상인 등 민간 상인의 자율적 성장을 가능하게 하였다. 그러나 의주 상인을 비롯한 민간 상인의 대청 무역에는 조선 상인의 청국 상인에 대한 부채 문제 등 여러 가지 부작용도 있었다. 이러한 부채 문제로 의주 상인의 대청 무역을 금지시켰는데, 그 결과 의주성내 3,000여 호의 생계가 곤란해졌다는 기록이 있다. 이를 통해 의주 사람 거의가 당시 대청 무역에 종사하고 있었음을 알 수 있다. 정부의 적극적인 금지와 탄압 정책이 시도되었다. 그러나 만상들의 강한 경제적 욕망과 감독관의 부패로 대청 무역은 봉쇄될 수 없었다. 그리하여 정부는 1754년(영조 30)에 절충책으로 연복 무역, 곧 책문 무역을 재개시켰다.

그것은 민간 상인 중 만상에게만 허용했기 때문에 만상 후시(灣商後市)라고 하였다. 만상 후시를 허용한 정부에서는 대신 그 수량 등을 제한하였다. 즉 만상이 수입해 오는 연복 잡물의 수요를 절사 1만 냥, 별행 5,000냥, 자행(咨行) 1,000냥으로 규정하였다. 또, 대상 교역품으로는 은 · 인삼을 금지하고 피물(皮物) · 종이 · 주(紬) · 저포(苧布) · 면(綿) 등의 물건을 규정, 급여하도록 했던 것이다. 정부 안에서는 만상의 사무역을 철저히 단속해야 한다는 여론이 강한 반면에 적당한 제한을 가해 이를 묵인하자는 의견도 있었다. 이에 따라 정조 말에는 사행정사(使行正使)가 의주에 도착한 뒤 의주부윤과 상의해서 연행상금절목(燕行商禁節目)을 합의, 작성하고 이를 기준해 만상의 무역을 감독하게 하였다. 이와 같은 일정한 정액 무역권을 만포(灣包)라고도 불렀다.

만상의 사무역을 정부 감독 하에 인정한 것은 당시 정부가 국가 수입을 증대시키려는 목적이 있었기 때문이다. 즉 의주 상인을 통한 출입 물품에 대해 과세하기 위한 것이었다. 국가는 만상의 대중국 무역을 인정하는 대신 그것을 통해 국가의 수입을 증대시키려던 것이었다.

의주 상인에 대해 최초로 과세(課稅)한 것은 1707년(숙종 33)의 일이다. 그 뒤 의주에는 수검소(搜檢所)라는 일종의 세관이 생겼고, 그 세율은 10분의 1이었다. 1754년에 만포의 정액 무역을 규제한 것은 수출과 수입에 대해서도 똑같이 검찰, 수세해 밀무역 행위를 근절시키려는 것이었다. 이는 종래 책문무역에서는 수출액만 검사하고 수입액에 대해서는 관여하지 않았기 때문에 많은 폐단이 있었기 때문이었다. 그러나 이러한 규정 하에 공인된 만상 후시도 1786년(정조 10)경에 이르러 4만에서 5만 냥에 해당하는 물품이 거래되고 은화가 유출되는 등 다시 대청 민간 무역이 활발해졌다. 이러한 만상 후시는 역관들의 강력한 반대에 부딪쳐 1787년(정조 11) 일시 혁파되기도 하였다. 그러나 후시 재개 여론이 높아져 1795년(정조 19)에 다시 복설되어 그 뒤 계속 만상 후시가 열리게 되었다.

3. 송상 개성 인삼

개성상인은 고려·조선시대 개성을 중심으로 국내 상업과 국제 무역을 담당한 상인이다. 개성상인들은 개성부 내의 시전(市廛), 전국적 행상(行商) 활동, 해양을 무대로 한 선상(船商) 활동, 중국과 일본을 연결하는 국제 무역 등을 토대로 성장하였으며, 나아가 인삼 재배와 홍삼 제조업으로도 사업 영역을 확장하였다. 개성상인들은 송도사개치부법으로 불리는 복식 부기법, 사환(使喚) 교육과 차인(差人)의 지방 진출 등을 지원하는 제도, 신용을 기초로 하는 금융 제도인 시변제(時邊制) 등 합리적이고 장기 지속 가능한 상업 관습을 창출하였다.

개성상인들이 상업에 전문성을 가지고 활동할 수 있었던 것은 고려시대에 개경이 국제 무역 도시로서 번성했던 전통을 계승한 것을 배경으로 한다. 고려시대 개경은 국제 무역항인 예성강 입구의 벽란도를 거점으로 외국 사신의 빈번한 왕래에 의한 공무역과 외국 상인에 의한 사무역이 번창하여 상업 도시로 발전하였다. 이때부터 개경의 상인들은 송도 상인[松商]이라고 불렸다.

조선은 새 왕조를 개창하고 한양으로 도읍을 정하면서 개성 주민들을 한양으로 강제 이주시키는 정책을 취하였다. 그러나 개성에 남은 사람들은 여전히 장사로 생계를 이어갔다. 이들의 상업 기반은 서울처럼 튼튼하지 못하였으므로, 이들은 전국으로 퍼져나갈 수밖에 없었다. 여러 시행착오를 겪은 후 개성상인들은 자신들만의 상업 관습을 형성하기 시작하였다.

소규모로 행상(行商) 활동을 하던 개성상인이 전국적인 대상인으로 각인된 것은 조선 후기부터였다. 17세기 후반 이후 청이나 일본과의 무역이 활발해지면서 개성상인들은 의주의 만상(灣商), 동래의 내상(萊商)과 함께 국제 무역을 주도하는 상인으로 성장하였다. 개성상인의 국제 무역 참여는 중강개시(中江開市)에 참여하면서부터였다. 중강개시는 임진왜란 때 창설된 이후 중단되었다가 청나라의 요청에 의해 1646년(인조 24)부터 재개되었다. 2월 15일과 8월 15일 1년에 두 차례 열린 중강개시에 참여하면서 중국과의 교역 경험을 쌓은 개성상인들은 이후 의주상인과 함께 중국과의 교역에서 주도권을 장악하게 된다.

원래 개성상인과 같은 사상(私商)들의 무역 행위는 불법으로 지목되어, 정부에서 철저하게 통제하였다. 그러나 1681년(숙종 7)부터 정부에서는 사행 비용과 군수품 조달을 목적으로 부상들을 무판별장(貿販別將)에 임명함으로써 사상들의 대외 무역 참여의 길을 열었다. 17세기 중엽에서 18세기 전반까지는 일본과 중국의 직교역이 단절되었는데, 이때 개성상인은 인삼을 매개로 중국과 일본 사이에서 중개 무역을 전개하여 막대한 부를 축적할 수 있었다. 인삼 유통 허가권을 보유한 개성부에서 이 권한을 개성상인들에게 부여했기 때문에, 개성상인들은 인삼 유통의 주도권을 장악할 수 있었다.

개성상인들은 정부의 허가 하에 이루어지는 공식적 인삼 무역 외에 밀무역에도 적극적이었다. 1821년(순조 21) 기록에는 정부의 공식 홍삼 무역량은 1년에 200근이었지만, 밀조(密造)되어 중국에 수출되는 홍삼은 수천 근에 달한다고 얘기하고 있다. 공식 무역에 비해 밀무역 규모가 10배 이상이었던 것이다. 인삼 잠매를 막기 위해 정부에서는 의주에서 밀무역을 철저하게 통제했는데, 개성상인들은 정부의 통제를 피하여 서해안에서 밀무역을 활발하게 전개하였다.

(1) 개성 시전

개성상인 중에는 조선시대 한양의 시전(市廛)과 마찬가지로 개성부에 세금을 내고 금난전권(禁亂廛權)을 부여받은 시전 상인도 있었다. 1910년대까지 개성에는 선전(縇廛), 백목전(白木廛), 청포전(靑布廛), 어과전(魚果廛), 문외백목전(門外白木廛), 의전(衣廛), 지전(紙廛), 유기전(鍮器廛), 장전(欌廛), 사기전(砂器廛) 등 16개가 있었다. 개성의 시전 상인들은 한양의 시전과 마찬가지로 동업 조합을 결성하여 신입 조합원의 가입 여부 결정, 도원(都員) 상호 간의 상호 부조 등의 일을 처리하였다. 한양 시전의 동업 조합은 도중(都中)이라고 했지만, 개성의 조합은 전계(廛契)라고 지칭하였다.

(2) 전국적 행상 활동

개성상인의 본령은 시전 상업보다는 전국의 시장을 무대로 전개한 상업 활동과 국제 무역이었다. 개성상인들은 대부분 소나 말을 소유하고 여러 명이 행상단을 조직하여 활동하고 있었다. 조선 후기에는 조직이 더욱 세분화되어, 차인(差人) · 서사(書士) · 수사환(首使喚) · 사환(使喚) 등으로 구성되는 상업 사용인(商業使用人) 체제가 정립되었다.

사환은 소년 점원으로서, 좋은 집안의 자제를 상업 견습생으로 위탁시키는 경우가 많았다. 10대 초반까지는 기본적인 교육을 시키고 사환이 된 후에는 장부를 기입하는 방법, 물건을 취급하는 방법, 고객을 응대하는 방법 등 장사의 기초를 배웠다. 20세 전후가 되면 차인(差人)이 되어 다른 지역으로 진출하여 독립적으로 장사를 시작한다. 이때 이 젊은 차인에게 자금을 빌려주는 사람을 주인(主人)이라 하였고, 주인과 차인은 일종의 파트너십을 맺었다. 1930년대 기록에 의하면 차인의 규모는 대상인의 경우 30명 이상, 소상인의 경우는 2∼3명 규모였다.

이와 같은 상업 조직을 기초로 개성상인들은 전국의 주요 지역에 송방(松房)을 설치하여 차인을 상주시키고 그 지역의 상품 유통을 담당하게 하였다. 개성상인들은 자본력은 물론 조직력에서도 국내의 여타 상인에 비해 훨씬 월등했으므로 전국을 대상으로 한 독점적 상업을 전개할 수 있었다. 18세기 중엽에는 개성상인들은 백면지(白綿紙)를 생산하는 삼남 지역의 제지 업자들에게 선금을 주고 이를 독점하였으며, 1810년(순조 10) 갓을 만드는 원료인 양태(凉台) 산지면서 제주의 길목인 강진과 해남에 차인을 파견하여 양태를 매점함으로써 서울 양태전(凉台廛)의 상권을 침해하기도 했다. 또한 1817년(순조 17)에는 면화의 흉년을 계기로 황해 · 충청 지역의 면화를 독점하여 상당한 시세 차익을 얻기도 했다.

(3) 해양 선상(船商) 활동

개성상인들의 활동은 육지 시장만을 대상으로 한 것이 아니었다. 조선시대 사상(私商) 세력 중에서 상당한 자본력을 소유한 상인들이었기 때문에, 개성상인들은 선상(船商) 활동도 적극적으로 전개하였다. 1753년(영조 29) 개성의 사공 김중재는 개성의 부상인 물주 김진철(金振哲)의 돈 2,200냥을 가지고, 예성강을 출발하여 충청도 은진 강경포, 경상도 영일 포항, 강원도 삼척에서 미곡 540석을 토대로 각 지역에서 생산되는 수산물을 구매하는 활동을 하였다. 배의 선장인 사공 김중재는 개성상인의 차인으로 활약한 것이다.

(4) 신용을 기초로 한 금융 거래 기법

한편 개성상인들은 신용에 기초한 금융 거래 기법을 발달시킴으로써 합리적인 상업 관행을 정착시키는 데도 크게 기여했다. 개성은 우리나라에서 가장 일찍 금속 화폐가 유통된 지역이었다. 1678년(숙종 4) 상평통보가 주조 · 발행되기 훨씬 이전부터 개성에서는 동기(銅器)나 동철(銅鐵) 덩어리가 화폐로 유통되었다. 개성은 농업보다 상업이 주된 산업이었기 때문에 개성에서의 대부분 거래는 화폐를 매개로 하여 이루어졌으며, 이 과정에서 신용을 기초로 한 거래도 활성화되었다. 식량이나 의류, 심지어 반찬 가게에서도 1년 동안 거래된 액수를 연말에 한번, 혹은 7월과 12월의 2회에 나누어 대금을 치르는 것이 보편적인 거래 관행이었다.

신용을 토대로 한 거래 관행이 정착된 개성 지역에서는 우리나라 최초로 신용 화폐도 유통되었다. 동전 운송의 비효율성과 원거리 운송의 위험성을 극복하기 위해 개성상인이 고안해 낸 것이 신용 화폐의 일종인 환과 어음(於音)이었다. 환은 원거리에 동전을 보내거나 자신이 동전을 직접 가지고 가기 어려울 때, 그것을 대신한 신용 전표로서, 상인들 사이의 거래에 이용되었다. 개성상인이 처음 쓰기 시작한 환 거래는 19세기에 오게 되면 개성 지역에서 통용되는 송환(松換)을 비롯하여, 인천환(仁川換) · 전주환(全州換) · 선천환(宣川換) · 철산환(鐵山換) · 해주환(海州換) 등의 이름으로 전국적으로 널리 통용되었다. 환과 어음은 18세기 후반 경 서울과 평양, 개성 등 대도시에서 보편화되었고, 환 거래의 일 회 규모는 18세기 후반 400냥에서 1,500냥 규모였으나 19세기 이후는 수만 냥까지 거래될 정도였다.

이와 같은 신용을 기초로 한 거래 관행은 금융의 대부에서도 그대로 관철되었다. 그것이 개성 지역에서만 존재했던 독특한 금융 관행인 시변제(市邊制)였다. 개성 상업이 크게 발달했던 17세기 무렵 발생했을 것이라고 추정되는 시변제는 자금의 대여자와 차용자가 중개인을 매개로 물적 담보 없이 신용을 바탕으로 대차 관계를 맺는 제도였다. 시변제하의 이자율은 환(換) 중개업자를 통해 그때그때의 시세에 따라 정해졌는데, 개성 상업계의 자금 순환과 인삼 등의 주요 물산의 생산과 집하, 시변 자금의 결제일 등의 사정에 따라 월 0.75%∼1.50%로 다양했다.

시변제의 운영에 있어서 가장 중요한 역할을 한 사람은 환 중개인이었다. 환전거간이라고 불리기도 했던 이들은 당화거간(唐貨居間)과 합하여 박물계(博物契)를 조직하였다. 박물계는 중매인 및 중개업자의 동업 조합으로서, 1925년 당시 당화거간 86명, 환전거간 51인으로 조직되었다. 이와 같은 시변제에 기초하여 융통되는 금액은 1929년경 연간 최소 300만 원에서 최대 800만 원으로 추산되고 있다.

(5) 송도사개치부법

개성상인들의 상업 활동에서 특기해야 하는 점은 급차질(給次秩), 봉차질(捧次秩), 이익질(利益秩), 소비질(所費秩) 등 네 개 질로 나누어 계산하는 고유한 복식 부기법인 송도사개치부법(松都四介置簿法)을 고안했다는 점이다. 이러한 과학적인 복식 부기법은 조선 초기부터 발생하여 개성의 시전은 물론 송방 · 객주 · 여각 등과 고리대업자 사이에 널리 이용되고 있었다.

(6) 인삼 재배업과 홍삼 제조업

개성상인들은 국내 상업과 국제 무역에서 축적한 자본을 생산 부문에 투자하였다. 정부의 허가를 받지 않고 광산을 채굴하는 잠채 광업에 투자하여 광산물주가 되기도 하였고, 삼을 캐는 사람들에게 미리 삼가(蔘價)를 주고 정해진 날짜에 인삼을 받는 등, 생산 부문에 대한 선대제적 경영도 시도하였다. 개성상인들의 생산 부문에의 투자 중에서 가장 두드러진 분야가 인삼 재배업과 홍삼 제조업이었다.

인삼 재배는 동일 면적의 곡물 생산에 비해 그 수익이 비교가 될 수 없을 정도로 많았다. 1900년의 자료에 의하면 삼포 경영의 수익률은 15배로 추정되고 있다. 이처럼 인삼 재배가 큰 이익을 남기는 분야였기 때문에, 지방 행상을 통해 돈을 번 개성상인들은 귀향하여 인삼 재배에 뛰어드는 것이 일반적이었다. 그러므로 17세기 후반에는 ‘개성 주민들이 행상을 업으로 한다[民業行商]’고 표현했지만, 1821년(순조 21)에는 ‘개성 주민 대부분이 인삼 재배로 업을 삼는다[多以種蔘爲業]’라고 표현하고 있다.

개성상인들이 상업에서 인삼 재배로 주된 업종을 바꾸었다는 것은 개성상인들이 상업 자본을 인삼 재배에 투자함으로써 농업 자본가로 전환하였음을 의미한다. 인삼을 재배하면 수확까지 길게는 6∼7년, 짧으면 4∼5년이 걸렸다. 따라서 인삼은 장기간 동안 자금을 투여할 수 있는 자본력이 있어야만 안정적으로 재배할 수 있었다. 개성상인에게는 신용으로만 돈을 융통할 수 있는 시변제와 같은 금융 제도가 존재했기 때문에, 이와 같이 장기간 막대한 자금이 투입되는 삼포 경영이 가능했다.

삼포를 경영했던 개성상인들은 백삼을 홍삼으로 증조하여 중국에 판매함으로써 막대한 이익을 남겼다. 초기 서울의 경강에 위치했던 홍삼 제조장인 증포소(烝包所)는 1810년부터 인삼 산지인 개성으로 옮겨 왔다. 이를 계기로 소규모에 머물렀던 개성에서의 홍삼 생산은 19세기 중반 대량 생산 체제로 전환하였다. 인삼 재배의 성행과 인삼의 국제 상품으로서의 성가가 높아지자, 1797년(정조 21) 조정에서는 중국 사신의 경비로 책정된 팔포(八包) 정액을 은 2,000냥에서 인삼 120근으로 변경하였다. 이후 포삼(包蔘) 정액(定額)은 1811년(순조 11) 200근, 1823년(순조 23) 800근, 1834년(순조 34) 8천 근, 1847년(헌종 13)에는 2만 근, 1851년(철종 2) 4만 근으로 급속히 증액되었다. 1853년(철종 4)에는 2만 5천 근으로 감액되긴 했지만, 120근에서 4만 근으로 무려 230배가 증가하는데 불과 50년의 시간밖에 걸리지 않았다. 19세기 후반기에 약간 위축되긴 했지만, 18세기 후반의 상황과는 비교할 수 없을 만큼 삼포 경영과 홍삼 제조가 증가하였다. 1888년(고종 25)의 경우 개성 지방에서는 165명의 삼포주가 200좌의 삼포를 경영하고 있으며, 총 채굴 간수(採掘間數)는 154,055간에 달하고 있다. 개성상인이 조선 후기 대표적인 사상 세력으로 성장할 수 있었던 배경은 삼포 경영과 홍삼 제조를 통해 국제 무역에서 막대한 수익을 올릴 수 있었기 때문이다.

송상이라 함은 개성(開城)을 거점으로 국제 교역과 국내 상업을 통해 자본을 축적한 상인 집단을 말한다. 개성은 고려 시대부터 중국, 동남아와 교역을 행하던 곳이었다. 고려 시대부터 개경(開京)은 국제 무역 도시로 번성하였고 예성강 입구의 벽란도(碧瀾渡)를 통해 사신들 간의 공무역(公貿易)이 성행하였다. 그리고 동시에 사신들과 함께 온 상인들은 사무역(私貿易)을 행하였다. 조선 시대에는 개성의 옛 이름이 송악(松岳)이었기 때문에 이 지역을 기반으로 활동한 상인을 송상이라고 불렀다.

조선 후기에는 상품 화폐 경제가 발달하면서 우세한 자본력과 상권을 갖춘 사상 도고(私商都賈)가 성장하였는데, 대표적인 것이 한양의 경강상인(京江商人), 개성의 송상, 평양의 유상(柳商), 의주의 만상(灣商), 동래의 내상(萊商)을 꼽을 수 있다. 개성에는 한양과 같이 개성부(開城府)에 세금을 내고 금난전권(禁亂廛權)을 행사하던 시전 상인이 존재했다. 그러나 개성은 국제적인 교역이 활성화되었던 도시였기 때문에 사상(私商)들이 조직을 만들어 활발히 활동하고 있었다. 특히 송상은 전국의 주요 지역에 송방(松房)이라는 조직을 설치하여 전국적인 상품 유통을 담당하였다. 이들은 중국으로 인삼을 수출하여 부를 축적했는데 한 해에 수출되는 인삼이 수천 근에 달했다고 한다. 개성상인들은 축적된 자본을 바탕으로 광산업에도 진출하였다.

또한 개성상인들은 축적된 부를 관리하기 위해 송도사개치부법(松都四介治簿法)이라는 복식 부기법을 창안하여 회계 장부를 남겼는데, 이 자료를 통해 그만큼 개성상인의 활동과 규모가 확대되었음을 확인할 수 있다.

4. 내상 동래 대일무역

내상은 동래(東萊, 현재의 부산) 지역을 근거지로 활동하던 허가된 상인과 허가받지 못하고 잠매(潛賣) 행위를 하던 상인을 모두 포함하는 칭호이다. 조선은 국초부터 대마도(對馬島)와 동래의 왜관(倭館)을 창구로 일본과 교역을 진행하였다. 대마도는 식량 자급의 어려움 때문에 조선과의 무역이 반드시 필요했고, 조선에서도 왜로부터 들어오는 동남아시아 산 물품과 일본에서 생산되는 구리, 은 등의 금속이 필요했기 때문에 양국 간 무역은 임진왜란 이후에도 지속될 수 있었다.

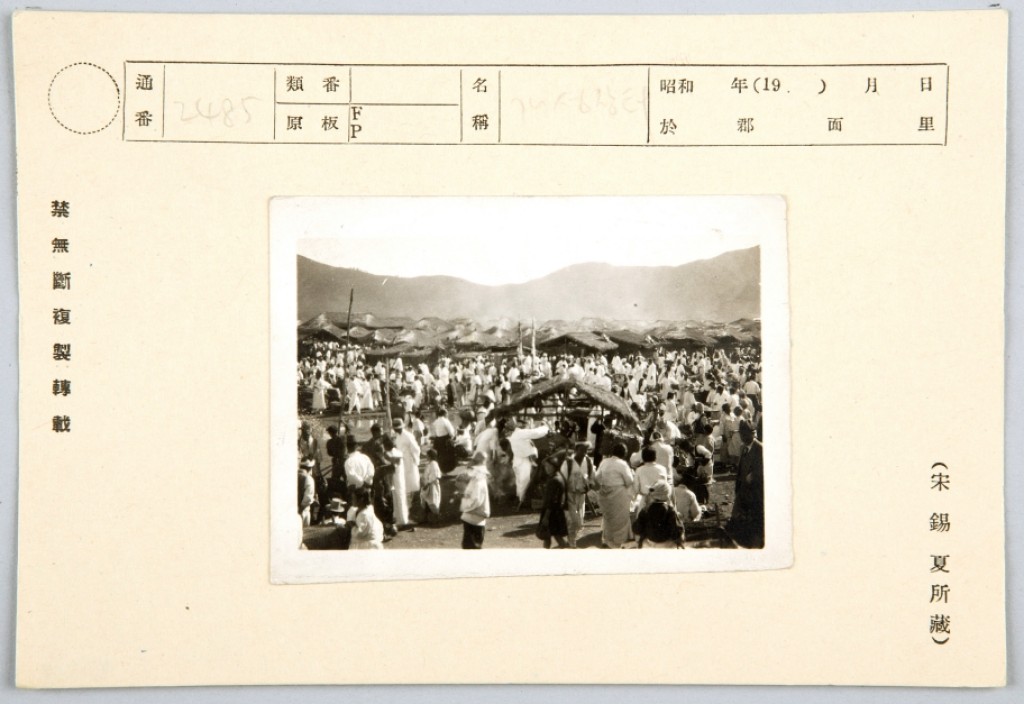

동래상인은 일본과의 무역에 독점적으로 참여할 수 있는 특권이 주어졌다. 양국의 무역은 동래 왜관에서 이루어졌는데 공식적인 무역은 개시(開市)를 통해 이루어졌다. 당시 개시에는 동래부의 허가를 받은 자들에게 매달 여섯 차례의 교역만 허가할 정도로 제약이 심했다. 이러한 분위기 아래에서 1691년(숙종 17) 동래부에서는 30명의 상인만 왜관에서 교역할 수 있도록 허가했다. 허가된 상인들의 명단은 『동래부 상고안(東萊府商賈案)』에서 확인할 수 있다. 1678년(숙종 4)에 20명으로 제한했던 것과 비교해 보면, 왜관 무역의 규모 변화를 짐작할 수 있다. 왜관 무역에 종사하는 상인의 수를 늘이면서도 한편으로 제한을 가했던 중요한 이유는 정부 차원에서는 일본으로 유출되는 물자의 증가로 생기는 문제를 심각하게 여겼기 때문이다. 상인들의 입장에서는 한정된 개시에서 이권을 확보하기 위해 상인들끼리 조합을 만들 필요가 있었다.

일본과의 무역은 시간이 흐르면서 크게 변모해 갔는데 가장 큰 변화는 교역 물자에서 나타났다. 18세기 중반에는 조선의 소가죽과 소뿔을 일본의 구리와 교환하였고, 19세기에는 마른 해삼과 황령(黃岺)을 포함한 품목이 수출되고 역시 구리를 수입하였다. 그러나 조선과 일본에서 필요한 물자는 한정된 개시에서 모두 충족되지 않았다. 따라서 허가된 상인 외에도 관의 금지 조치를 어기고 수입이 금지된 물품을 잠매하는 상인이 증가하게 되었다. 이들은 일본과의 상업 활동을 통해 부를 축적하고 중국, 일본 간의 중개무역을 진행하는 등 점차 성장해 갔다.

이처럼 조선 후기에는 상품 화폐 경제가 발달하면서 우세한 자본력과 상권을 갖춘 사상 도고(私商都賈)가 등장하였다. 이 중 동래의 내상과 더불어 한양의 경강상인(京江商人), 개성의 송상(松商), 평양의 유상(柳商), 의주의 만상(灣商) 등이 거상(巨商)으로 성장하였다.

내상이라 함은 조선 시대 동래부(東萊府)에서 일본과 무역을 하던 상인을 말한다. 내상은 동래(東萊, 현재의 부산) 지역을 근거지로 활동하던 허가된 상인과 허가받지 못하고 잠매(潛賣) 행위를 하던 상인을 모두 포함하는 칭호이다. 조선은 국초부터 대마도(對馬島)와 동래의 왜관(倭館)을 창구로 일본과 교역을 진행하였다. 대마도는 식량 자급의 어려움 때문에 조선과의 무역이 반드시 필요했고, 조선에서도 왜로부터 들어오는 동남아시아 산 물품과 일본에서 생산되는 구리, 은 등의 금속이 필요했기 때문에 양국 간 무역은 임진왜란 이후에도 지속될 수 있었다.

동래상인은 일본과의 무역에 독점적으로 참여할 수 있는 특권이 주어졌다. 양국의 무역은 동래 왜관에서 이루어졌는데 공식적인 무역은 개시(開市)를 통해 이루어졌다. 당시 개시에는 동래부의 허가를 받은 자들에게 매달 여섯 차례의 교역만 허가할 정도로 제약이 심했다. 이러한 분위기 아래에서 1691년(숙종 17) 동래부에서는 30명의 상인만 왜관에서 교역할 수 있도록 허가했다. 허가된 상인들의 명단은 『동래부 상고안(東萊府商賈案)』에서 확인할 수 있다. 1678년(숙종 4)에 20명으로 제한했던 것과 비교해 보면, 왜관 무역의 규모 변화를 짐작할 수 있다. 왜관 무역에 종사하는 상인의 수를 늘이면서도 한편으로 제한을 가했던 중요한 이유는 정부 차원에서는 일본으로 유출되는 물자의 증가로 생기는 문제를 심각하게 여겼기 때문이다. 상인들의 입장에서는 한정된 개시에서 이권을 확보하기 위해 상인들끼리 조합을 만들 필요가 있었다.

일본과의 무역은 시간이 흐르면서 크게 변모해 갔는데 가장 큰 변화는 교역 물자에서 나타났다. 18세기 중반에는 조선의 소가죽과 소뿔을 일본의 구리와 교환하였고, 19세기에는 마른 해삼과 황령(黃岺)을 포함한 품목이 수출되고 역시 구리를 수입하였다. 그러나 조선과 일본에서 필요한 물자는 한정된 개시에서 모두 충족되지 않았다. 따라서 허가된 상인 외에도 관의 금지 조치를 어기고 수입이 금지된 물품을 잠매하는 상인이 증가하게 되었다. 이들은 일본과의 상업 활동을 통해 부를 축적하고 중국, 일본 간의 중개무역을 진행하는 등 점차 성장해 갔다.

5. 유상 평양

유상은 평양에서 활동한 상인을 말하는데 평양의 옛 이름이 유경(柳京)인 데에서 그 명칭이 유래되었다. 평양은 평안 감영의 소재지로서 지역 시장권의 중심지였다. 평안도는 조선 시대에는 사족(士族)이 없다고 언급될 정도로 신분 간의 갈등이 적었고, 상업에 대한 인식도 심하게 부정적이지는 않았기 때문에 상업이 발달할 수 있었다. 또한 평양은 중국과 인접한 지역으로 중국과 동래(東萊)를 연결하는 무역로의 중심이었다. 평양상인들은 이러한 환경적 배경을 기반으로 성장해 나갈 수 있었다.

한편 평양은 중국 사신이 오가는 길목이었다. 따라서 이들을 대접하기 위한 예산인 칙수(勅需)가 상인들이 활동할 수 있는 자본의 역할을 하기도 했다. 조선 후기 『택리지(擇里志)』에서도 평양을 서울과 개성 다음으로 상업이 번성한 지역으로 보았던 가장 큰 이유는 이러한 지리적⋅정치적인 여건이 바탕이 되었기 때문이다.

조선 후기에는 상품 화폐 경제가 발달하면서 우세한 자본력과 상권을 갖춘 사상 도고(私商都賈)가 성장하였는데, 대표적인 것이 한양의 경강상인(京江商人), 개성의 송상(松商), 평양의 유상, 의주의 만상(灣商), 동래의 내상(萊商)을 꼽을 수 있다. 이 중 평양상인의 활동은 평양에 한정되지 않고 다른 지방에까지 확대되고 있었다. 평양상인 중에는 선상 활동을 활발히 하는 자들도 있었다. 이들은 한강 유역뿐만 아니라 동래에까지 영향력이 미쳤고 일본과도 연결되어 국제적인 상업 활동과도 연결되었다.

유상이라 함은 평양(平壤)을 거점으로 활동한 상인 집단을 말한다. 유상은 평양에서 활동한 상인을 말하는데 평양의 옛 이름이 유경(柳京)인 데에서 그 명칭이 유래되었다. 평양은 평안 감영의 소재지로서 지역 시장권의 중심지였다. 평안도는 조선 시대에는 사족(士族)이 없다고 언급될 정도로 신분 간의 갈등이 적었고, 상업에 대한 인식도 심하게 부정적이지는 않았기 때문에 상업이 발달할 수 있었다. 또한 평양은 중국과 인접한 지역으로 중국과 동래(東萊)를 연결하는 무역로의 중심이었다. 평양상인들은 이러한 환경적 배경을 기반으로 성장해 나갈 수 있었다.

한편 평양은 중국 사신이 오가는 길목이었다. 따라서 이들을 대접하기 위한 예산인 칙수(勅需)가 상인들이 활동할 수 있는 자본의 역할을 하기도 했다. 조선 후기 『택리지(擇里志)』에서도 평양을 서울과 개성 다음으로 상업이 번성한 지역으로 보았던 가장 큰 이유는 이러한 지리적⋅정치적인 여건이 바탕이 되었기 때문이다.

조선 후기에는 상품 화폐 경제가 발달하면서 우세한 자본력과 상권을 갖춘 사상 도고(私商都賈)가 성장하였는데, 대표적인 것이 한양의 경강상인(京江商人), 개성의 송상(松商), 평양의 유상, 의주의 만상(灣商), 동래의 내상(萊商)을 꼽을 수 있다. 이 중 평양상인의 활동은 평양에 한정되지 않고 다른 지방에까지 확대되고 있었다. 평양상인 중에는 선상 활동을 활발히 하는 자들도 있었다. 이들은 한강 유역뿐만 아니라 동래에까지 영향력이 미쳤고 일본과도 연결되어 국제적인 상업 활동과도 연결되었다.

'한국사 두문자' 카테고리의 다른 글

| 1880년대 두문자 : 영홍쿠미 영독임 (0) | 2025.01.06 |

|---|---|

| 역법 두문자 : 고당선 충원수 공명대 세칠 효청시 (1) | 2025.01.03 |

| 14세기 다포 양식 두문자_석응 성응 상보 (1) | 2024.12.30 |

| 13세기 주심포 양식 건축 두문자 : 봉극 부무 수대 (0) | 2024.12.30 |

| 한국의 서원 두문자_옥경이 도안황 자파이 덕산조 화개서 파파성 화괴송 (2) | 2024.12.30 |

댓글