원효 두문자 : 화십원 일무대아 금대화 성황

화 : 화쟁사상

십 : 십문화쟁론

원 : 원융회통

일 : 일심사상

무 : 무애사상

대 : 불교 대중화

아 : 아미타 신앙

금 : 금강삼매경론

대 : 대승기신론소

화 : 화엄경소

성 : 법성종

황 : 분황사

1. 화쟁사상

화쟁사상은 모든 논쟁을 화합으로 바꾸려는 불교교리이다. 불교교단의 화합을 위한 화쟁과 불교교리의 화쟁으로 크게 나눠진다. 교단의 화합을 위한 화쟁은 불교의 여러 계율에 잘 나타나 있다. 교리의 화쟁은 우리나라 불교의 가장 큰 특징인데, 신라의 원광과 자장에서부터 그 연원을 찾을 수 있고 삼국통일을 전후한 시기에 원효에 의해 집대성되었다. 원효의 화쟁사상은 중국에도 영향을 끼쳤고 고려의 의천을 비롯한 많은 승려들에게 계승되었다. 화쟁사상은 우리나라 불교의 저변에 깔린 핵심적인 사상으로, 붓다 이후 우리나라에서 꽃피운 찬란한 금자탑으로 평가된다.

2. 십문화쟁론

십문화쟁론은 남북국시대 통일신라 승려 원효가 불교 이론을 10문으로 분류하여 정리한 불교서이다. 2권 1책. 목판본. 원문은 상권 9 · 10 · 15 · 16의 4장과 불분명한 1장만 해인사에 남아 있으며, 그 뒤 최범술 · 이종익 등이 원효의 다른 저술에서 발췌하여 정리하였다.

대립과 분열을 종식시키고 화합을 이루기 위한 불교적 논리를 집대성한 원효사상의 총결산적인 저술이다. 부처님이 지향한 이론이 무쟁(無諍)의 세계임에 비하여 원효가 지향하는 이론이 화쟁임을 증명하고 있다.

온갖 모순과 피아(彼我)의 대립, 시비의 쟁론이 모두 끊어진 절대 조화의 세계가 무쟁이라면, 피아의 대립과 모순이 있는 현실에서 모든 대립과 모순 및 다툼을 조화, 극복하여 하나의 세계로 지향하려는 것이 원효의 화쟁사상이다.

원효는 근본 원리의 실상법(實相法)에 입각하여 불변(不變)과 수연(隨緣), 염(染)과 정(淨), 진(眞)과 속(俗), 공(空)과 유(有), 인(人)과 법(法) 등이 다 일법(一法) · 일심(一心) · 일리(一理)의 양면일 뿐 원래부터 서로 대립되고 양단된 존재도 이원적 원리도 아니라는 것을 논증한다. 즉, 상대적 세계의 차별은 불완전한 인식 때문이며, 철저한 불이사상(不二思想) 원리를 화쟁사상으로 풀이하고 있다.

그는 이 화쟁론에서 인간세계의 화(和)와 쟁(諍)이라는 이면성을 인정하면서, 이 화와 쟁은 정(正)과 반(反)에 집착하고 타협하는 합(合)이 아니라, 정과 반이 대립할 때 돌이켜 정과 반이 가지고 있는 근원을 꿰뚫어보아 이 둘이 불이(不二)라는 것을 체득함으로써 쟁과 화를 동화시켜 나가는 원리를 전개시키고 있다. 따라서 변증법적 불교논리 전개의 백미라 할 수 있다.

십문으로 된 이 화쟁론의 제1문 「삼승일승화쟁론(三乘一乘和諍論)」은 화쟁의 총상(總相)에 해당한다. 삼승(三乘:聲聞乘 · 緣覺乘 · 菩薩乘)이 곧 일불승(一佛乘)이요, 무량승(無量乘)이 모두 일승이라고 한 것으로, 이는 오직 원효에게서만 찾아볼 수 있는 ‘일체 불법(佛法)이 곧 일불승’이라는 통불교사상이라고 할 수 있다. 원효는 이러한 일승통불교사상에 입각하여 화쟁통교이념(和諍通敎理念)을 전개시켰으므로, 이것이 『십문화쟁론』의 총상이 된다.

제2문 「공유이집화쟁문(空有異執和諍門)」에서 밝힌 공과 유의 대립은 인도의 중관학파 · 유가학파, 중국의 자은법상종(慈恩法相宗)과 삼론종(三論宗)의 쟁점이 되어 수백 년 동안 해결되지 못한 숙제로 남아 있었다. 그런데 원효는 과감히 공과 유의 무대립론(無對立論)을 전개하여 오랫동안 병폐로 남았던 양가(兩家)의 집착을 화해시켰다.

제3문 「불성유무화쟁론(佛性有無和諍論)」에서는 “일체의 중생은 모두 불성이 있으며, 모두가 마땅히 성불할 수 있다(一切衆生 悉有佛性 悉當成佛).”는 「열반경」의 설을 진실한 말씀이라 단정하고, 무성중생(無性衆生)의 성불을 강조하여 중생의 영원한 이상향을 제시하였다. ‘삼승즉일승(三乘卽一乘)’의 가르침이 여기에도 숨겨져 있다.

제4문 「인법이집화쟁문(人法異執和諍門)」에서는 주관적인 인간 존재와 객관적인 법(法)의 존재인 인과 법에 대한 불교계의 쟁점에 대하여 원효는 인과 법이 본래 공이지만 집착하면 병이 되고 놓아 버리면 그대로가 반야(般若)요 보리(菩提)이며 열반(涅槃)이라고 보았다. 원효는 이 원리를 이론적으로 변증하였을 뿐 아니라 실제적인 체험의 방법으로써 교시하였다.

제5문 「삼성이의화쟁문(三性異義和諍門)」은 그 원문이 마멸되어 자세한 내용은 파악하기 어려우나, 원성실성(圓成實性)과 의타기성(依他起性)과 변계소집성(遍計所執性)의 삼성에 대한 이론(異論)을 화쟁한 것으로 볼 수 있다.

제6문 「오성성불의화쟁문(五性成佛義和諍門)」에서는 성문정성(聲聞定性) · 연각정성 · 보살정성(또는 如來定性) · 부정승성(不定乘性) · 무성천제(無性闡提)의 오성 중에서 부정승성과 보살정성만이 성불할 수 있다는 그 때까지 견해에 대하여, 원효는 일체중생이 모두 성불할 수 있음을 주장하면서, 성불하지 못한다고 말한 것이 경각심을 일으키기 위함일 뿐 진실한 말이 아니라고 보았고, 부처가 될 수 있는 종성(種性:깨달을 수 있는 성품)이 끊어진 무성천제(無性闡提:깨달을 수 있는 성품이 없음)까지도 결국에는 성불한다고 주장하였다.

제7문 「이장이의화쟁문(二障異義和諍門)」의 문제에 대하여 원효는 특별히 「이장의」를 지어서 여러 학파의 주장을 은밀의(隱密義)와 현료의(顯了義)로 판정함으로써 이 문제를 해결하였다.

제8문 「열반이의화쟁문(涅槃異義和諍門)」에서는 열반의 바른 뜻을 밝혔다.

제9문 「불신이의화쟁문(佛身異義和諍門)」에서는 인연 따라 생멸하는 육신과 금강불괴의 법신(法身)을 말하고, 깨닫지 못한 상태에서는 불신(佛身)의 영원과 무상이 분리되지만, 평등하고 원만한 깨달음에서는 영원과 무상을 따로 내세울 수 없다는 화쟁론을 설정하였다.

제10문 「불성이의화쟁문(佛性異義和諍門)」에서는 불성에 대한 서로 다른 견해들을 회통시켰다.

이상과 같이 원효는 이 『십문화쟁론』을 통하여 일미불법(一味佛法)의 세계로 돌아갈 것을 선양, “백가의 서로 다른 쟁론을 화해시켜 일미의 법해로 돌아가게 한다(和百家之異諍 歸一味之法海).”라는 화쟁사상을 천명하였다.

3. 원융회통

원융회통이라 함은 모든 사상을 분리시켜 고집하지 않고 더 높은 차원에서 하나로 엮는 교리통합론을 가리키는 불교교리를 가리키는 말이다. 인도의 불교를 시대적으로 분류하면, 원시불교·부파불교·대승불교 시대로 나눌 수 있다. 그리고 이들 불교는 하나의 교리를 두고 시대별·종파별로 각각 다른 주장을 펼쳐서 불교를 공부하는 후대 사람들에게 큰 혼란을 주었다. 또한 중국의 불교를 종파불교라고 규정짓듯이, 중국에 이르러서는 하나의 교리에 대한 각 종파 나름대로의 주장을 펼쳐 종파 사이의 이론과 실천수행의 차이점이 극에 달하는 양상을 보였다.

이러한 종파불교의 가르침이 우리나라에도 처음 그대로 전래되었으나, 삼국통일기를 전후하여 우리나라의 고승들은 보다 포괄적이고 체계적인 이론을 통하여 이들을 하나로 모으는 작업에 몰두하였다. 이와 같이 우리나라 고승들에 의하여 전개된 새로운 교리통합론을 일반적으로 원융사상이라고 하며, 이 원융사상은 우리나라 불교의 대표적인 흐름을 형성하여 우리나라 불교를 원융불교라고까지 지칭하게 되었다.

우리나라에서 원융사상을 주창한 대표적인 고승은 원효(元曉)이다. 원효는 인도 및 중국불교에서 논쟁의 대상이 되었던 공(空)과 유(有), 진(眞)과 속(俗), 이(理)와 사(事), 소승과 대승, 아(我)와 법(法) 등에 관하여 그의 여러 저술에서 이와 같은 상대적인 것들이 어느 하나 독립되어 존재할 수 있는 것이 없음을 밝혔다. 그리고 이들은 모두 일(一)이면서 다(多)요 다면서 일의 관계를 취하고 있다는 원융사상을 천명하고 있다.

그의 『법화경종요(法華經宗要)』에서는 부처의 일언일구가 모두 일불승(一佛乘)이며, 모든 중생이 마침내 일불승의 수레를 타고 불도를 성취함을 강조하였다. 『열반종요(涅槃宗要)』에서는 일체 중생에게 불성이 있으므로 마침내 모두 성불한다는 것을 주장하여 일부 중생의 성불을 거부한 중국불교의 모순을 지적하였다. 그리고 『대혜도경종요(大慧度經宗要)』에서는 상(相)과 상 아닌 것이 원융하여 둘이 없다는 절대 원융의 사상을 전개하였다.

『무량수경종요(無量壽經宗要)』에서는 정토와 예토가 본래 한 마음이요 생사와 열반이 두 가지가 아니라는 것을 밝혔다. 이와 같이, 원효의 모든 저술은 원융사상을 기초로 하여 그 내용을 전개시키고 있으며, 특히 『십문화쟁론(十門和諍論)』은 당시의 중국 및 우리나라 불교계에서 논란이 되고 있던 열 가지 논쟁을 원융사상으로 종식시킨 매우 가치 있는 저술이다.

원효와 같은 시대의 고승인 의상(義湘)은 『화엄일승법계도(華嚴一乘法界圖)』를 통하여 원융사상을 천명하였다. 그 첫머리에 ‘법성원융무이상(法性圓融無二相)’이라 하여 화엄사상은 총체적으로 볼 때 원융하여 두 가지 모습이 없음을 밝혔고, 이어 하나가 곧 일체요 일체가 곧 하나이며, 한 티끌과 시방세계, 한 생각과 무량한 세월, 초발심(初發心)과 정각(正覺), 생사와 열반이 둘이 아니라는 원융사상을 철저히 규명하였다.

그 뒤에도 이와 같은 원융사상은 면면히 이어져 우리나라 고승들의 저서에서 많이 찾아볼 수 있다. 특히, 고려시대 균여(均如)의 『화엄원통기(華嚴圓通記)』와 지눌(知訥)의 『원돈성불론(圓頓成佛論)』, 보우(普愚)의 「화엄삼매가(華嚴三昧歌)」 등에는 원융사상이 깊이 반영되어 있다. 지눌의 경우에는 돈오와 점수를 주창하던 당시 선(禪) 사상계를 원융시키려는 사상적 의지가 엿보인다. 또 서산의 『선가귀감(禪家龜鑑)』에서는 선과 교를 하나의 이치로 보는 원융회통사상(圓融會通思想)을 주창하고 있다. 따라서 원융사상은 한국불교의 1,600여 년을 관통해 온 중심사상이다.

4. 일심사상

일심사상이라 함은 불교에 귀의해 반야의 지혜를 닦아 도달해야 하는 참된 마음을 가리키는 불교용어를 가키리는 말이다. 일심은 우주만법의 수용처로, 크다거나 작다고 할 성질의 것이 아니며, 빠르다거나 늦다고 할 성질의 것도 아니다. 그리고 일방적으로 동적(動的)인 것이라거나 정적(靜的)인 것이라고 할 수 있는 것도 아니며, 수량으로 하나라거나 많다고 할 성질의 것도 아니다. 그것을 무엇이라고 정확하게 정의할 수는 없지만, 그냥 마음이라는 단어로써 표현되어 있다.

또, 일심의 ‘일’은 수적 또는 양적인 개념이 아니다. 그것은 개체가 그 안에서 진실로 사는 전체이다. 진실로 살아 있는 조화로운 전체가 일심이다. 그 속의 어느 하나 속에 전체가 살아 있고 그 전체 속에 하나가 살아 있다. 이 일심의 사상을 우리 나라 불교 속에 정착시키고 독특한 사상으로 발전시킨 고승은 신라의 원효(元曉)이다.

원효는 일심의 경지를 청운(靑雲)과 대해(大海)에 비유하였다. 그것은 마치 봉황이 청운 위를 날아 가면서 산악의 비천함을 알게 되고 하백(河伯)이 대해를 굽어보며 산하의 협소함을 부끄러이 여기듯이, 도를 이루고자 하는 자가 일심의 세계에 들어가면 비로소 앞서 배웠던 모든 학문이 치졸함을 깨닫게 될 것이라고 하였다.

특히, 원효에 있어서는 삶의 의미가 불도(佛道)에 귀의하여 반야(般若)의 지혜를 닦고 일심지원(一心之源)으로 환귀(還歸)하여 열반을 성취하는 데 있다고 보았기 때문에 일심에 관해서 많은 저술 속에서 보다 깊이 있고 체계적으로 서술하고 있다. 그 대표적인 저서는 ≪대승기신론소 大乘起信論疏≫로서, 일심을 보다 체계적으로 전개시켜 이문(二門)·삼대(三大)·사신(四信)·오행(五行)으로 확대시켜 나갔다.

5. 무애사상

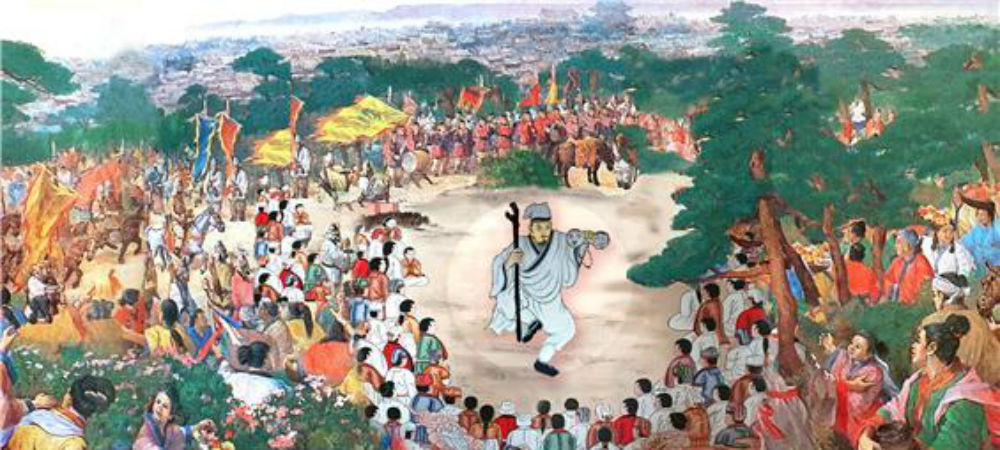

무애가는 신라시대 원효(元曉)가 지었다고 하는 불교가요를 말한다. 제작연대는 미상이고, 가사도 현전하지 않는다. 다만, 노래의 유래가 『삼국유사(三國遺事)』 권4 원효불기조(元曉不羈條)와 『파한집(破閑集)』 권하에 기록되어 있다.

『삼국유사』에 따르면 ‘무애’란 『화엄경』의 “일체무애인 일도출생사(一切無㝵人一道出生死)”에서 유래한 말이다. 원효가 파계하고 한 때 속인 행세를 하며 소성거사(小性居士)라 일컬을 때, 광대들이 큰 바가지를 들고 춤추며 노는 것을 보고 그 모습을 본떠 무애라 이름하고 이 노래를 지어 부르며 방방곡곡을 돌아다녔으며, 이에 불교를 민중에게 널리 전파할 수 있었다고 한다.

한편, 『파한집』의 기록에는 원효가 파계했을 때 호리병박을 어루만지면서 저자(市)에서 노래부르며 춤추니, 이것을 무애라 하였고, 뒤에 호사자(好事者)들이 호리병박에 금으로 만든 방울을 달고 채색 비단을 장식하여 두드리며 음절에 맞게 춤 동작을 하고 여기에다 경론(經論)에서 가려 뽑은 게송(偈頌)을 지어 이것을 「무애가」라 했다고 한다. 밭 가는 늙은이들까지도 이것을 본받아 놀았다고 한다.

고려 때 이 노래는 「무애무(無㝵舞)」로 바뀌어져서 궁중의 정재(呈才) 춤의 하나로 되면서 기녀가 창하였고, 조선말까지 「무애희(無㝵戱)」라 하여 무악(舞樂)으로 전승되었다.

6. 불교 대중화

원효(元曉, 617~686)는 7세기에 활동한 신라 승려이다. 그는 여러 불교 경전을 두루 섭렵하여 큰 깨달음을 얻은 후, 불교 사상과 종파들의 치열한 대립을 일심(一心)으로 통합하는 화쟁(和諍)을 주장하였으며, 당시 지배층 중심의 불교를 대중화하는데 크게 기여하기도 한 위대한 종교가이자 사상가, 학자였다.

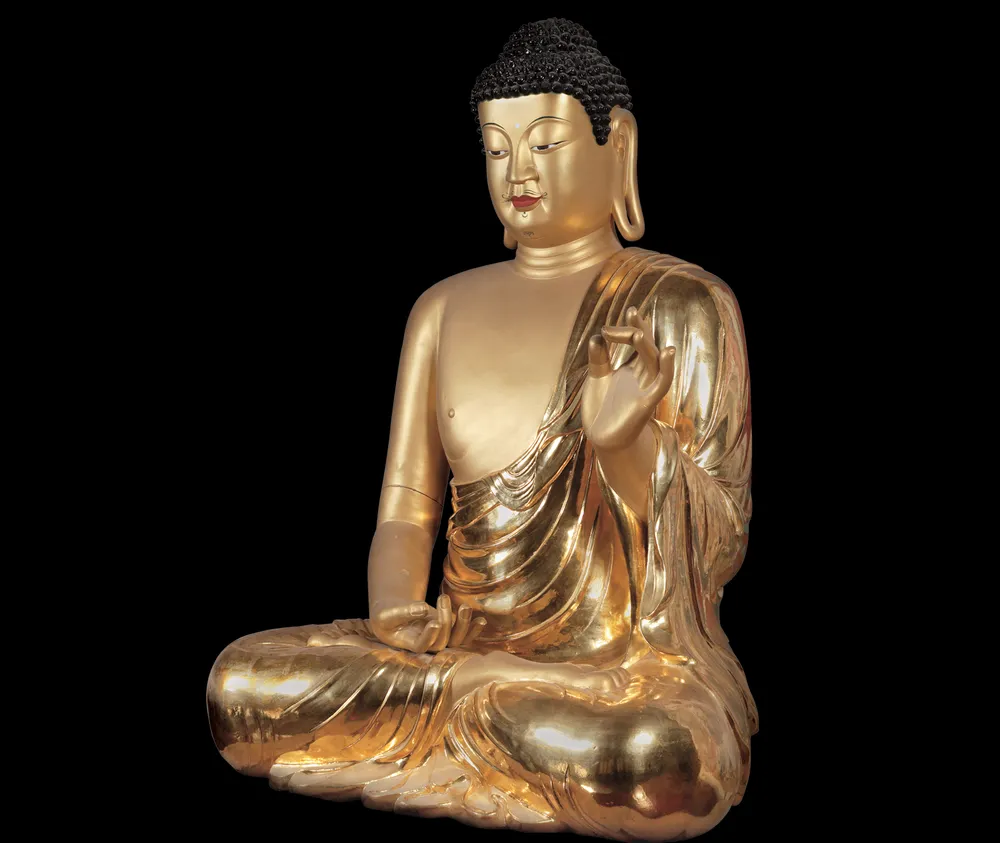

7. 아미타 신앙

아미타 신앙이 함은 극락세계의 아미타불을 신앙 대상으로 삼는 불교신앙을 말한다. 정토신앙(淨土信仰) 또는 아미타불신앙이라고도 하며, 우리들이 살고 있는 이 세계의 서쪽에 위치하는 청정불국토(淸淨佛國土)의 극락에 태어나기를 원하는 신앙이라고 한다.

10겁(劫) 이전에 국왕의 자리를 버리고 출가한 법장비구(法藏比丘)가 가장 완전무결한 이상세계를 이룩하고자 48원(願)을 세우고 가지가지 보살행(菩薩行)을 닦은 뒤 48원을 모두 이루어 아미타불이 되었으며, 48원이 모두 성취된 세계가 곧 극락정토이다. 이 극락세계는 아무런 괴로움이 없고 기쁨과 즐거움과 편안함만이 있다. 모든 것이 풍부하고 마음 속의 뜻대로 이루어지며, 온 세계가 가지가지 보배와 화초와 연꽃과 천악(天樂)과 향기로 가득하다. 그 나라에 살게 되면 다시는 늙고 병들고 죽는 일이 없으므로 일체의 윤회가 없다고 한다.

그러한 극락세계에 가서 나기를 원하는 사람이 아미타불을 기쁜 마음으로 믿어 한 생각으로 지성껏 발원(發願)하고 진심으로 귀의하면, 그 목숨이 다하는 날 서쪽 극락에서 아미타불을 비롯한 성중(聖衆)들이 와서 그 사람을 맞이하여 가기 때문에 곧 왕생할 수 있게 된다는 것이다. 이와 같은 미타신앙은 예로부터 인도나 중국에서도 매우 성하였으므로 지금까지 전하는 대승경전 중 아미타불과 극락을 언급한 것은 무려 200여 종이나 된다.

그 가운데서도 가장 대표적인 경전은 「무량수경」 2권과 「아미타경」 1권, 「관무량수경」 1권이다. 이들 세 개의 경은 미타신앙의 근본을 이루는 것이기 때문에 흔히 정토삼부경(淨土三部經) 또는 미타삼부경이라고 한다. 이들 경전을 중심으로 하여 정토의 교학을 체계화하고, 염불의 실천을 정립시킨 것이 중국의 정토교(淨土敎)이다.

우리나라에는 삼국시대 이미 미타신앙에 관한 경교(經敎)와 실천수행법이 전래되었지만 정토교나 정토종이 성립된 일은 없었다. 비록, 종파와 교학 계통은 성립되지 않았다고 하더라도 미타신앙은 우리 나라 불교신앙사에서 매우 중요한 자리를 차지해왔다. 특히, 신라 때는 현저한 특수성을 보이고 있으며, 오늘날까지 불교신앙 속에서 큰 비중을 차지하면서 면면히 그 전통을 이어오고 있다.

『무량수경』이 중국의 위나라 때 번역되고 『아미타경』과 『관무량수경』이 남북조시대 초기에 번역되었으므로, 고구려와 백제에도 일찍부터 이들 경전이 전래되었을 것으로 추정되나, 미타정토신앙이 행해진 구체적인 기록은 찾아볼 수 없다. 그러나 신라시대의 미타신앙에 관하여는 많은 자료가 전하고 있으므로 비교적 자세하게 알 수 있다.

선덕여왕 때의 고승 자장이 「아미타경의기」 1권과 「아미타경소」 1권을 저술한 것으로 미루어 보아 일찍부터 미타신앙이 들어와 있었음을 알 수 있다. 그러나 그 저서는 현존하지 않고 또 다른 자료들도 남아 있지 않으므로 삼국통일 이전의 미타신앙은 알 수 없다.

삼국통일 이후의 미타신앙에 관한 자료는 「삼국유사」에 많이 수록되어 있는데, 왕생영응설화(往生靈應說話)가 중심을 이루고 있다. 이를 통하여 신라 미타신앙의 특수성을 세 가지로 요약할 수 있다.

첫째 신라 위주의 현실적인 신앙이다. 문무왕 때의 승려 광덕은 신을 삼아 생계를 유지하고 엄장은 농사를 지어 생계를 유지하면서 정토왕생을 위한 염불과 십육관법을 닦았다. 이러한 사실로 보아 그때의 미타신앙이 현실 생활에 깊이 밀착되어 있었음을 알 수 있다.

또, 경덕왕 때는 포천산(布川山)의 다섯 비구와 아간 귀진의 여종 욱면이 극락세계에서 온 성중의 마중을 받아 왕생하였다. 그들은 연화대(蓮花臺)에 앉아 천악(天樂)과 광명에 둘러싸여 공중으로 떠올랐는데, 중간에 머물러 있는 사람들에게 설법하고는 육신을 남기고 영혼인 진신(眞身)만이 극락으로 갔다고 하였다. 이 이야기 또한 신라를 강하게 의식하는 신라 위주의 왕생신앙을 보여주고 있다.

극락정토에 가서 태어나는 것은 죽은 뒤에야 비로소 가능하기 때문에 그 영혼이 왕생하는 모습은 누구도 볼 수 없고 또 알기도 어렵다. 그런데도 이 이야기에서 천악소리가 울리고 큰 광명이 이 땅을 비추었으며, 왕생인들은 남아 있는 모든 사람들에게 설법을 하고 그들이 볼 수 있도록 천천히 가다가 공중에서 육신을 떨어뜨리고 진신만 서쪽으로 갔다는 것은 현신왕생(現身往生)에 대한 사실적인 묘사이다. 이러한 신라 중심의 현신왕생신앙은 신라 정토신앙의 창의적인 한 모습이라고 할 수 있다.

둘째 신라의 미타신앙이 귀천 평등에 기초를 둔 인과신앙(因果信仰)이라는 점이다. 앞의 이야기에서 현신왕생한 욱면은 여종의 신분이었다. 그 때 수십 명의 신도들이 뜻을 모아 1만 일 동안을 함께 염불하는 만일염불회를 결성하여 하루도 거르지 않고 정진을 계속하였는데, 욱면의 상전인 귀진(貴珍)도 그 중의 한 사람이었다. 욱면도 그 상전을 따라 절에 갔으나, 신분 때문에 법당으로 들어가지 못한 채 마당에서 염불을 하였다.

그러나 그것마저 못마땅하게 여기는 상전의 눈을 피해 벅찬 집안일을 마친 뒤 힘겹게 염불정진을 닦아 끝내는 뜻을 이루어 왕생하게 되었다. 이는 당시까지만 하여도 귀족적인 면이 많이 엿보였던 신라 불교에서 가장 천한 종의 신분으로 현신왕생을 성취하였다는 것이므로, 미타신앙의 평등성과 착한 노력에 좋은 열매를 거두게 된다는 선인선과(善因善果)의 사상이 강하게 부각되어 있다.

셋째 신라 특유의 아미타불 성불신앙을 볼 수 있다. 『삼국유사』 권3에 수록되어 있는 ‘백월산양성성도기(白月山兩聖成道記)’에는 염불수행승이었던 달달박박이 성도하여 아미타불이 된 과정이 기록되어 있다. 불교 경전에 의하면 부처나 보살이 중생을 위한 방편으로 몸을 나타내어 사람들의 눈에 보이거나 같이 생활하는 응화(應化)나 화현(化現)신상(身相)의 경우는 자주 나타나고 있다.

그러나 달달박박의 성불은 화현이나 응화와는 성격이 다르다. 신라의 백성으로 태어나 성장하여 출가하고, 수도하여 도를 이루어서 아미타불이 되었다는 것이므로 화현이나 응화처럼 임시방편으로 몸을 나타낸 경우와는 전혀 다른 것이다. 그러므로 이 아미타불은 10겁 전에 성불하여 서방극락세계의 교주로 있는 아미타불과는 전혀 다른 신라의 아미타불이라는 주장을 편 것이다.

신라에서 아미타불이 현신성불(現身成佛)하였다면 신라가 곧 극락정토가 되는 셈이다. 이를 통하여 신라인들은 서쪽의 멀고 먼 극락세계가 바로 신라에 있음을 주장하려 하였던 것이다. 신라 국토가 곧 극락정토라는 것을 드러내기 위해서 신라인이 아미타불로 성불하였다는 신앙을 낳기에 이르렀다.

또한, 신라의 고승들이 남긴 미타신앙과 관련된 많은 저술이 있으며, 그 밖에도 원효의 「미타증성게(彌陀證性偈)」와 의상의 「백화도량발원문」과 같은 짤막한 글들이 전하고 있다. 이상의 저술들 중에서 자장(慈藏)의 것을 제외하고는 모두가 삼국통일 직후 전승기 때의 신라 고승들에 의해서 쓰여진 것이다.

이와 같은 활발한 연구를 바탕으로 하여 앞서 본 바와 같은 신라의 특징을 보여주는 미타신앙이 크게 성행할 수 있었다. 그러나 신라 말기에는 미타신앙 관계의 연구서는 물론, 그 신행의 특수성에 관한 기록은 전연 찾아보기 어렵다.

고려시대는 신라시대의 뒤를 이어 불교를 신봉하였으므로 미타신앙 역시 신라시대의 것을 답습하였다. 그러나 고려시대의 불교는 신라시대와는 달리 지나치게 법회행사 위주의 의식적인 면이 짙었다. 따라서, 미타신앙도 신라시대처럼 창의적이지는 못하였고 다분히 의례적인 데가 있었다. 고려시대 미타신앙의 특징은 불교의 각 종파별 특색을 지니고 있다는 점이다.

화엄종의 경우는 화엄사상에 입각한 정토신앙보다 아미타불의 정토신앙을 높이 신봉하고 있었다는 특징을 찾을 수 있다. 고려 화엄종이 초조(初祖)로 받들었던 의상은 『아미타경의기』를 저술하여 화엄종과 미타신앙을 깊이 연계시켰다. 특히, 의상이 창건하여 고려 때까지도 화엄종의 총본산이 되었던 부석사 법당에 비로자나불을 주존불로 모시지 않고 아미타불을 주존불로 모셨다는 것은 이를 입증하는 좋은 예이다.

그리고 부석사의 법당에는 다른 사찰의 경우와는 달리 불상 좌우에 협시보살상(脇侍菩薩像)이 안치되어 있지 않은데, 이것은 화엄사상에 입각한 독특한 미타신앙의 표출이라고 보고 있다. 고려 초기의 국사 결응도 부석사에 머무르며 그 불상에 예배하였고, 그 뒤의 화엄종 승려 역시 아미타불을 신봉하고 염불왕생을 희구하였다.

천태종에서의 정토신앙은 고려 후기 백련사 결사를 조직하였던 요세에 의해서 널리 유포되었다. 요세는 매일 「법화경」 한 번과 준제주(准提呪) 1,000번, 아미타불 명호 1만 번을 외우는 것을 일과로 삼았다. 그는 아미타불의 명호를 입으로 외면서 마음으로 새기는 방법으로 염불했으며, 이와 같은 미타신앙의 경향은 요세의 제자와 법손들에게도 계승되었다. 그의 제자 천인과 천책은 그 대표적인 인물이다.

천인은 「미타찬(彌陀讚)」과 「법화경찬(法華經讚)」 등의 글을 통하여 정토왕생 및 『법화경』과 아미타불의 관련성 등을 나타내 보이고 있다. 천책은 「권송미타경원문(權誦彌陀經願文)」 등에서 정토와 예토(穢土)주4를 비교하였고, 극락정토에 왕생할 것을 권하고 있다. 특히, 그는 자성미타(自性彌陀)와 유심정토(唯心淨土)를 언급하고 있다는 점에서 이전의 고승들과는 다른 큰 특징을 보이고 있다. 천책의 제자 무기는 20여 년 동안 『법화경』을 독송하고 아미타불을 염송하면서 불화를 그리고 불경을 썼으며, 말법시대(末法時代)는 오직 염불의 길밖에 없다고 주장하는 등 미타신앙 전파에 큰 힘을 쏟았다.

참선 수행하는 조계종 등의 선종 승려들도 극락정토를 희구하는 경향이 많았다. 지눌 · 보우 · 혜근은 미타신앙을 중요시한 대표적인 고승들이다. 조계산 수선사를 중심으로 선종을 크게 중흥시킨 지눌은 「권수정혜결사문」과 「염불요문」 등을 통하여 선정쌍수(禪淨雙修)의 정토신앙을 천명하였다. 이 선정쌍수는 참선과 염불을 함께 닦는 수행법으로서 지눌 이후 우리 나라 선종 승려들 사이에 한 전통처럼 전승되었다.

8. 금강삼매경론

송나라 『고승전』에는 『금강삼매경』이 8품으로 되어 있는 것으로 기록되어 있으나, 현존본은 7품뿐이다. 이 7품이 정설분(正說分)의 내용이 되며, 이 전후에 서분(序分)과 유통분(流通分)이 있다. 이 가운데 원효의 독창적인 불교 이해의 새로운 점을 집약한 것은 대의(大意)에 해당한다. 이 대의는 세 부분으로 나뉘어 있다.

첫번째에서 대의를 말하는 글은 시종 하나의 운율을 지닌 대단한 명문이다. 전편의 사상을 간결하게 말하면서 심오한 불교사상을 남김없이 담고 있다.

둘째는 경의 종지(宗旨)를 밝혔는데, 이것은 원효의 불교관 전체를 이해하는 데 길잡이가 된다. 바꾸어 말하면 종지에 대한 설명은 원효의 교판(敎判)이라고도 볼 수 있다. 원효의 『십문화쟁』의 이상은 바로 이와 같은 교판 정립에서 나타난 명석한 깨달음이 아니면 도저히 이룩할 수 없는 것이었다.

셋째는 『금강삼매경』이라는 제명을 철저하게 이해할 수 있도록 풀이한 것이다. 원효는 이 논을 쓰면서 많은 경론을 인용하여 논리의 정립은 물론 학문의 조직을 집성하였다.

인용된 경론과 횟수는 『능가경(楞伽經)』 3회, 『법화론(法華論)』 2회, 『법화경』 3회, 『기신론』 3회, 『십지론(十地論)』 2회, 『이장장 (二障章)』 4회, 『부증불감경(不增不減經)』 1회, 『불성론(佛性論)』 2회, 『승만부인경(勝鬘婦人經)』 2회, 『무상론(無相論)』 1회, 『섭대승론(攝大乘論)』 2회, 『잡아함경(雜阿含經)』 1회, 『유가론(瑜伽論)』 3회, 『대열반경』 3회, 『해심밀경(解深密經)』 1회, 『중변론(中邊論)』 1회, 『지도론(智度論)』 2회, 『현양성교론(顯揚聖敎論)』 1회, 『화엄경』 3회, 『보성론(寶性論)』 1회, 『범망경(梵網經)』 1회, 『인왕경』 1회, 『보살영락본업경(菩薩瓔珞本業經)』 9회 등이다.

대·소승의 경전 인용이 11경 28회이며, 논서의 수도 12종 24회이다. 특히, 자신의 논서인 『이장장』도 인용한 것을 보면 이 논이 차지하고 있는 위치가 대단한 것을 알 수 있다.

원효가 『금강삼매경』의 주석서를 내기 이전에는 어느 누구도 이 경에 대한 언급이 없었다. 그러므로 용궁 출입의 연기가 발생한 것은 원효에 의하여 처음으로 이 경의 존재이유가 현양되었기 때문이라는 설도 있다. 그러므로 이 저술은 당나라 학승들에 의하여 소가 아니라 논으로 추앙되기까지 하였다. 흔히 이 경을 중국의 위찬(僞撰)이라고 하는데, 이것은 경이 지니고 있는 사상구조의 위치 때문이다.

경 안에는 대승의 공(空) 사상이 저변에 깊이 깔려 있고, 『금강반야경』이나 『중론(中論)』의 게송에 나오는 문구와 매우 비슷한 것이 여러 곳에 언급되어 있으며, 『반야심경』의 주명(呪名)과 같은 표현도 많이 삽입되어 있다. 또한, ‘삼계허망만법유심(三界虛妄萬法唯心)’이라는 화엄교리의 사상이나, 『보살영락본업경』과 『범망경』의 십신(十信)·십주(十住)·십행(十行)·십회향(十廻向)·십지(十地)·등각(等覺)·묘각(妙覺)의 52위설을 내세워서 대승의 9경을 심오하게 유지하도록 하고 있다.

그리고 재가, 즉 보살불교를 지향하는 이론은 『유마경(維摩經)』의 경설과 매우 비슷한 점이 있으며, 회삼귀일(會三歸一)이나 궁자비유(窮子譬喩)는 『법화경』과 밀접한 관계가 있음을 지적할 수 있다. 『열반경』의 사상을 강조한 것으로는 상락아정(常樂我淨)·불성여래장(佛性如來藏)·일천제(一闡提)에 대한 대목이라고 할 수 있다. 또, 서방정토에 왕생하는 사상과 정법(正法)·상법(像法)·말법(末法)의 삼시사상(三時思想), 참회사상 등이 깊이 깔려 있는 것이 이 경의 특징이다.

뿐만 아니라 『능가경』·『섭대승론』·『대승기신론』과의 밀접한 관련은 거의 절대적이라고 할 수 있다. 이 경은 원효의 논이 없이는 도저히 이해할 수 없을만큼 압축된 것이다. 불교 전반에 대한 깊은 이해가 없이는 이 경을 이해할 수 없는 것인데, 원효는 이를 누구나 이해할 수 있도록 주석서를 지은 것이다. 이 논의 사상적 성격은 중국 남북조시대에서 당나라까지 중국 불교에서 제기되었던 교리가 고루 포함되었고, 그러한 모든 교설을 회통하고 있는 것이라고 특징지을 수 있다.

원효가 서두에서 “합해서 말하면 일미관행(一味觀行)이 그 요(要)이고, 열어서 말하면 십중법문(十重法門)이 그 종(宗)이다.”라고 한 표현은 이 논이 대승불교의 신앙지침서이며 믿음과 참회의 차원을 직결시킨 신비한 위력이 있음을 나타낸다. 즉, 일미관행이란 직관과 행동이 일미로 구현되는 것을 말한 것이다. 이 책의 판목(板木)은 해인사에 있으며, 1958년에 동국대학교에서 1책으로 영인하였다.

9. 대승기신론소

대승기신론소라 함은 『대승기신론』에 대해 해석한 교장의 일종으로 1457년에 간행한 주석서. 불교서를 말함이다. 『대승기신론(大乘起信論)』에 대해 주석한 교장의 일종으로, 조선시대 1457년에 금속활자(초주갑인자)로 간인한 책이다. 본래 원효의 주석서인 『기신론소』에 영향을 받아 저술한 것으로 알려져 있는 법장의 「소」에 종밀이 주해를 가한 주석서로서 조선 세종 연간에 초주갑인자로 간행된 교학 불서이다.

이 책은 중국 및 우리 나라의 ‘기신론’ 연구가들에게는 중요한 지침서가 되었고, 중국에서 『기신론』 연구의 대표적인 인물로 손꼽히는 법장(法藏)도 원효의 주석과 해석을 대부분 그대로 따르고 있으며, 중국불교계에서는『해동소(海東疏)』라고 하여 이 책에 대한 특별한 명칭을 붙이고 있다. 이 책의 고간본은 일본 다이쇼대학(大正大學)에 원록(元祿) 9년 간본이 소장되어 있고, 대정장경(大正藏經) 및 『원효전집』 등에 수록되어 있다.

10. 화엄경소

화엄경소라 함은 남북국시대 통일신라 승려 원효가 『화엄경』을 풀이한 주석서. 불교서를 말함이다. 「신편제종교장총록」 제1권에 “원래 8권이었으나 그 5권를 분권하고 종요(宗要)를 합하여 10권으로 만들었다.”는 주기(註記)가 있다. 또 『불전소초목록(佛典疏鈔目錄)』 상권에 ‘화엄경소 10권’이라고 한 것으로 보아 처음에는 8권이었다가 뒤에 10권으로 편집되었음을 알 수 있다. 현존본은 서문과 제3권 여래광명각품(如來光明覺品)만이 남아 있다. 대본으로 삼은 것은 진역(晉譯) 60권본이다.

「삼국유사」에서는 “원효가 분황사에 머무르면서 화엄소를 지었는데 제40 회향품에 이르러 끝내 붓을 꺾었다.”고 하였다. 따라서 이 책을 분황사에서 집필하였으며, 중도에 저술을 중단하였을 가능성도 배제할 수 없다.

현존본의 내용을 보면, 서문에서는 먼저 사물의 중중무진연기(重重無盡緣起)를 논하고, 연기이기 때문에 일법(一法)이 일체법(一切法)임을 밝혔다. 다음으로 「화엄경」의 가르침이 삼승을 초월하여 가장 높은 근기(根機)의 중생을 위한 교법이라고 밝혔다. 원효는 그것을 ‘원만무상돈교법륜(圓滿無上頓敎法輪)’이라고 표현하였다. 따라서 『화엄경』 안에는 무변행덕(無邊行德)이 갖추어져 있다는 것이다.

상대적인 언설(言說)이나 개념의 범주를 벗어나기 때문에 이 화엄의 가르침에는 “들어가는 바 없기 때문에 들어가지 못하는 바가 없다〔無所入故無所不入也〕.” 그렇게 하여 얻는 공덕(功德)도 또한 “얻는 바 없기 때문에 얻지 못하는 바가 없다〔無所得故無所不得也〕.”고 하였다. 이 가르침은 삼세가 다하도록 이르지 못하는 바가 없기 때문에 ‘대방광(大方廣)’이라는 제명을 가진다고 설명하였다.

여래광명각품을 해설하면서 여래의 깨달음을 빛으로 상징하였다. 깨달음의 빛은 시방(十方)을 두루 비추며, 그 빛은 뭇 중생들의 고통을 없애 주는 위신력(威神力)을 지닌 것이기 때문에 광명각(光明覺)이라 부른다고 하였다. 다음으로 그 광명이 솟아나는 원천이 어디인가를 논구(論究)하고, 이어서 그 빛이 미치는 곳에 대하여 논하였다.

부처의 빛은 경설(經說)에 따르면 상륜(相輪)이라 하였는데, 그 상륜이란 신행(信行)을 가리킨다고 하였다. 즉, 초발심(初發心)에서 십심(十心)에 이르기까지의 지관이 자재한 것이 빛의 연원이라고 하였다. 다음으로 ‘깨달음〔覺〕’을 법지(法智)의 법수(法數)로 해설하였다. 법을 깨닫는 데는 다섯 가지 뜻이 있다고 보았다.

① 법에 통달하여 두루 그 미치는 곳이 어디인가를 아는 것〔深法順知至處遍至〕,

② 일심에 따라 그윽한 경지에 닿을 수 있는 힘〔隨順一心能至深境〕,

③ 시절의 인연을 앎으로써 일의 성패를 아는 것〔記念時節了知成敗〕,

④ 객관 대상의 상대적 차별을 알고 능히 방편을 구사할 수 있음〔所知差別能了方便〕,

⑤ 삼세를 관찰하여 그 깨달음이 평등함을 깨달음〔觀察三世覺知平等〕 등이다.

마지막으로, 원문의 게송(偈頌)을 분단별로 나누어 그 대의를 약술하였다. 원효의 다른 저술과 마찬가지로 문장이 간결하며 핵심적인 표현을 많이 사용하였다. 그러나 이 제3권에 한해서는 경이나 논사(論師)들의 견해를 전혀 인용하지 않고 있다. 일심과 요익유정(饒益有情)의 이상이 전편에 깔려 있는 그의 대표작이라 할 수 있다.

11. 법성종 분황사

고려 대각국사(大覺國師) 당시의 불교학 분야 여섯 가지(六學宗) 가운데의 하나였다. 개성의 흥왕사 「대각국사묘지(大覺國師墓誌)」에 의하면, 당시의 불교공부 분야로 여섯 가지가 기록되어 있는데, 그 중에 법성종이 들어 있다.

일찍이 법성종을 삼론종(三論宗)이라고 단정한 바 있는 김영수(金映遂)는 그의 논문 「오교양종에 대하여」에서 “뒤에 다시 고찰하여 보니 법성종이 삼론종의 다른 이름이 아니라 곧 해동종(海東宗)인 것을 찰득(察得)하였다.”라고 하여, 법성종이 곧 해동종이라고 하였다. 그러나 법성종이 해동종이라는 근거를 제시하고 있지 않을 뿐만 아니라, 실제로 오늘날 그 전거(典據)를 전혀 찾아볼 수가 없다. 우리나라 불교의 역사자료에서는 법성종이라는 종파의 이름은 찾아볼 수가 없으며, 법성종이라는 명칭도 다만 「대각국사묘지」에서만 볼 수 있다. 그러므로 신라시대는 물론 고려시대에도 법성종이라는 종파는 성립되지 않았다고 볼 수가 있을 것이다.

법성종은 성종(性宗)이라고도 하는데 상종(相宗), 즉 법상종과 상대되는 불교교의(佛敎敎義)의 전문분야이다. 중국에서의 삼론학(三論學)과 화엄학·천태교학 등이 거기에 속한다.

그래서 공성종(空性宗)·천태성종(天台性宗) 또는 화엄성종(華嚴性宗)이라고 하는 사례를 볼 수가 있다. 그런 점 등으로 미루어 대각국사 당시의 6종 중에 들어 있는 법성종은 법상종(法相宗)과 상대되는 불교의 교리로서, 당시 불교학의 전공분야에 속하였던 학종의 하나였음을 알 수가 있다. 따라서 종파의 이름이 아니었기 때문에 그 전과 후를 통하여 전혀 법성종이라는 종파명(宗派名)을 볼 수가 없는 것이라고 할 것이다.

'한국사 두문자' 카테고리의 다른 글

| 근대 국립병원 두문자 : 혜 제 대 자 (0) | 2025.01.15 |

|---|---|

| 의상 두문자 : 화관부 화일 (0) | 2025.01.15 |

| 불교 종파 9산 두문자 : 가도수엄실홍성무굴범자윤희헌동혜봉현 (0) | 2025.01.13 |

| 불교 종파 5교 두문자 : 계자통 열보경 성원분 화의부 상표금 (0) | 2025.01.13 |

| 지눌 두문자 : 조 수 돈 정 (1) | 2025.01.13 |

댓글