붇다_짜장면은 붇기 전에 드세요

제목이 뭔가 좀 이상한데. '붇기[붇끼]'는 생소해. 잘못 쓴 것 아닐까?

흔히는 '[뿔키]' 혹은 '[불끼]'로 말하는 것 같은데....... 아니라면 혹시 '[불기]'는 아닐까?

('[ ]' 안에 쓴 것은 표기가 아니라 발음임.)

이 글의 제목을 본 후 위와 같은 반응을 보이는 분들이 많을 것으로 짐작한다. '어떤 것이 물에 젖어 그 부피가 커지다'라는 의미인 이 말은 일상 언어에서 여러 가지 모양으로 나타난다. 그렇다면 이들은 모두 다 써도 되는 말일까? 아니면 이들 가운데 어느 하나만 옳은 것일까? 이들을 하나씩 살펴보도록 하자.

먼저, [뿔키]라는 말을 한글로 적는다면 '뿛'가 될 것이다. 왜냐하면 [뿔키]라는 말에서 어미 '-기'를 떼어낸다면 남는 것은 [뿔ᄒ]인데 이것은 '뿛'로 적을 수 있기 때문이다.([실키], [뚤키]를 '싫기', '뚫기'로 적는 것과 마찬가지다.) 그렇다면 그 기본형은 '뿛다[뿔타]'가 될 것이나 이는 국어사전에 없는 말이다.(※ '붏다[불타]'도 역시 사전에 없다.)

[불끼]는 [일끼], [말끼]를 '읽기', '맑기'로 적는 것과 같이 '붉기'를 생각할 수 있다. 그렇다면 그 기본형으로 '붉다[赤]'를 생각할 수 있지만 색을 나타내는 이 말은 제목에 들어갈 말이 아님을 알 수 있다.

[불기]는 [갈기], [들기]를 '갈기', '들기'로 적는 것과 마찬가지로 '불기'로 적을 수 있다. 그렇다면 그 기본형은 '불다'가 되는데 이 말은 국어에서 '바람이 불다, 입김을 불다, 휘파람을 불다, 피리를 불다' 등과 같이 쓰이는 것이다. 그러므로 '불기'는 제목에 적당하지 않음을 알 수 있다.

[붇끼]는 현실적으로 '붇기, 붓기, 붙기'와 같이 다양한 형태로 적을 수 있다. 이들 가운데 '붇다'는 '물에 젖어 부피가 커지다. 분량이나 수효가 많아지다'의 의미이고, '붓다'는 '살가죽이나 신체의 일부가 부풀어오르다', '붙다'는 '맞닿아 떨어지지 아니하다'의 의미를 나타낸다. 그러므로 제목에는 '붇다' 어간에 명사형 어미 '-기'가 붙은 '붇기'가 들어가야 함을 알 수 있다.

이 '붇다'는 ㄷ규칙 용언으로 모음으로 시작하는 어미와 결합하면 '불어, 불으니, 불으면'처럼 어간 말음 'ㄷ'이 'ㄹ'로 바뀐다. 우리가 흔히 '국수가 불었다'라고 말할 때 '불었다'는 바로 '붇다'에 어미 '-었다'가 결합하면서 어간 말음 'ㄷ'이 'ㄹ'로 변한 것이다. 이와 같은 ㄷ 불규칙 용언에는 '걷다[步], 긷다, 눋다, 듣다, 묻다[問], 붇다, 싣다, 일컫다' 등이 있다.

<'붇다'의 활용>

○ 붇- + 자음 어미 : 국수가 붇기 전에 먹어라. / 자장면이 붇고 식었다. / 수제비는 그냥 두면 금세 붇습니다.

○ 붇- + 모음 어미 : 쌀이 물에 불었다. / 물에 불은 북어포 / 냉면을 그냥 두면 불으니 어서 먹어라.

한편, '붇다'는 '물에 젖어 부피가 커지다'뿐만 아니라 '분량이나 수효가 많아지다'의 의미로도 쓰인다.

○ 살림 붇는 집은 따로 있구먼. ≪한수산, 유민≫.

○ (아기는) 미워하면 웃고 죽이려면 똘똘하고 굶기면 젖이 붇고 몽오리가 서서 아팠다. ≪유주현, 대한제국≫.

○ 보부상 부대는 전주를 출발할 때는 6백여 명이었으나, 각 고을에서 늦게 올라온 사람들이 계속 붇고 있었다. ≪송기숙, 녹두장군≫.

○ 강변 줄기로부터 불어 오르는 물이 강변 일대를 덮었다. ≪오유권, 대지의 학대≫.

○ 장마 때 이 개천에 물이 불으면 으레 구경할 수 있는 그것은 이를테면 한 개의 스포츠였다. ≪박태원, 속천변풍경≫.

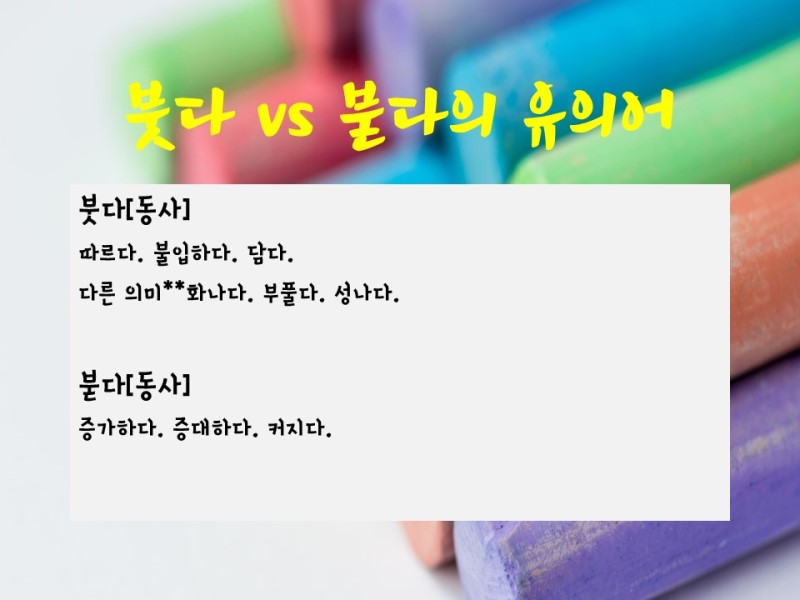

‘붇다’와 ‘붓다’ 그리고 ‘붙다’는 발음이 비슷하다. 즉, ‘붇다’와 ‘붓다’는 [붇:따]이고, ‘붙다’는 [붇따]이다. 그러나 뜻은 조금씩 다르다. 먼저 사전을 검색하면,

‘붇다’

1. 물에 젖어서 부피가 커지다.

- 콩이 물에 붇다.

2. 분량이나 수효가 많아지다.

- 개울물이 붇다.

‘붓다’

1. 살가죽이나 어떤 기관이 부풀어 오르다.

- 다리가 통통 붓다.

2. 모종을 내기 위하여 씨앗을 많이 뿌리다.

- 볍씨를 붓다.

‘붙다’

1. 맞닿아 떨어지지 아니하다.

- 백화점의 상품에는 가격표가 붙어 있다.

2. 시험 따위에 합격하다.

- 공무원 시험에 붙는 것이 하늘의 별 따기다.

3. 불이 옮아 타기 시작하다.

- 봄철은 산불이 옮겨 붙기 쉽다.

4. 어떤 일에 나서다. 또는 어떤 일에 매달리다.

- 보고 있지만 말고 너도 그 일에 붙어서 일 좀 해라.

5. 시설이 딸려 있다.

- 새마을 열차에는 식당차가 붙어 있다.

6. 조건, 이유, 구실 따위가 따르다.

- 단서가 붙어 있는 규정을 잘 읽어야 한다.

7. 식물이 뿌리가 내려 살다.

- 옮겨 심은 나무는 뿌리가 땅에 붙을 때까지 물을 잘 주어야 한다.

8. 어떤 장소에 오래 머무르다. 또는 어떤 판에 끼어들다.

- 젊은 시절 술판이 아니면 노름판에 붙어 지냈다.

9. 주가 되는 것에 달리거나 딸리다.

- 그 논문에는 주석이 붙어 있다.

‘붇다’와 ‘붓다’ 그리고 ‘붙다’는 하나의 음운(ㄷ, ㅅ, ㅌ)에 의해서 의미 차이가 난다. ‘붇다’의 어간 받침 ‘ㄷ’은 모음 앞에서 ‘ㄹ’로 바뀌어 나타난다. 이 경우는 ‘북어포가 물에 불어야 부드러워진다’처럼 바뀐 대로 적는다. 그리고 ‘붇다’는 ‘오래되어 불은 국수는 맛이 없다. 개울물이 붇다. 젖이 불어 오르다’ 등 액체와 관련이 있는 단어에 의해서 상태가 실현된다. 또 ‘붇다’는 ‘체중이 갑자기 불었다. 식욕이 왕성하여 몸이 많이 불었다. 재산이 붇는 재미가 있다. 결혼해야 살림이 붇는다’처럼 몸이 많은 변화가 늘어난 상황 혹은 재산의 정도가 늘어난 상황에 사용한다.

‘붓다’도 마찬가지다. 이 용언은 ‘긋다, 낫다, 잇다, 잣다’ 등과 같이 어간 끝에 ‘ㅅ’ 받침은 어미의 모음 앞에서 줄어지는 경우 준 대로 적는다. 이는 ‘얼굴이 붓다. 병으로 간이 붓다. 울어서 눈이 붓다. 벌에 쏘인 자리가 붓다. 편도선이 부어서 말하기가 어렵다’처럼 신체의 변화와 관련된 단어다. 신체의 이상 변화로 정상에서 벗어난 형태이다. 또 이 단어는 ‘성이 나서 뾰로통해지다. 왜 잔뜩 부어 있나?’처럼 품성의 변화에도 쓴다. 그러나 이때는 보통 부정적인 의미가 담겨 있다.

또, ‘붓다’는 ‘액체나 가루 따위를 다른 곳에 담다’는 의미로 쓴다. 예를 들어 ‘자루에 쌀을 붓다. 냄비에 물을 붓다. 물을 붓고 끓였다’라고 쓴다. 그리고 ‘은행에 적금을 붓다’라고 쓰기도 하는데, 이는 ‘불입금, 이자, 곗돈 따위를 일정한 기간마다 내다’라는 의미다.

마지막으로 ‘붙다’는 다양하게 쓰고 있다. 가장 먼저 ‘물체와 물체 또는 사람이 서로 바짝 가까이하다’는 의미로 ‘하루 종일 전화통에 붙어 있었다. 어린애가 엄마에게 붙어 떨어지지 않았다. 그는 항상 여자 친구와 붙어 다닌다’라고 쓴다.

사람에게 바짝 붙어 새로운 의미를 만들기도 한다. ‘그는 아직도 어머니에게 붙어서 용돈을 타 쓴다’라고 하면, 생활을 기댄다는 뜻이 된다. ‘위급 환자에게는 항상 간호원이 붙어 있다’고 하면 바로 옆에서 돌보는 의미이다.

‘붙’는 것에는 ‘실력’처럼 추상적인 대상도 있다. ‘자신이 붙다. 우리 상품에도 국제 경쟁력이 붙었는지 해외에서 잘 팔리고 있다. 영어 실력이 꽤 많이 붙었다’는 구체적인 대상이 아니라, 추상적인 대상이 성장한 것을 말한다. 또 ‘살다 보니 그와 정이 붙었다. 부부는 살다 보면 정이 붙는다. 아이에게 정이 붙다’처럼 보이지 않는 뜨거운 정도 잘 붙는다.

용언(동사와 형용사)은 어간과 어미로 이뤄져 있다. ‘어간’은 ‘실질적인 뜻을 가지고 있으며 형태가 변하지 않는 부분’을, ‘어미’는 ‘문법적인 기능을 하면서 형태가 변하는 부분’을 가리킨다. ‘(돈을) 걷다, 걷어라, 걷으니’에서 ‘걷-’이 어간이고 ‘-다, -어라, -으니’가 어미다. 각각의 어미는 문장을 끝맺거나 명령을 나타내거나 하는 따위의 역할을 한다. 이렇게 어간에 어미가 결합하는 현상을 가리켜 ‘활용’이라 한다. ‘걷고, 걷는, 걷어라’ 등은 ‘걷다’의 ‘활용형’인 것이다.

어간은 형태가 변하지 않는 것이 원칙인데, 어떤 용언은 어간이 특정한 어미와 결합하면 형태가 변하기도 한다. ‘(돈을) 걷다’와 달리 ‘(길을) 걷다’는 ‘걷고, 걸어라, 걸으니’로 활용한다. ‘ㄷ’이 모음을 만나면 ‘ㄹ’로 바뀌는 것이다. 이처럼 어간의 형태가 변하는 것은 예외적인 활용 현상이므로 ‘불규칙활용’이라 하고, 이런 활용을 하는 용언을 ‘불규칙용언’이라 한다. 주의해야 할 불규칙용언 몇 가지를 살펴보기로 한다.

‘붓다’와 ‘붇다’를 혼동하는 이가 많다. ‘붓다’는 ‘살가죽이나 어떤 기관이 부풀어 오르다’를 뜻하는 말로 ‘ㅅ불규칙용언’이다. ‘얼굴이 붓다/눈이 부었다/편도선이 부어서’에서 보듯이 활용할 때 ‘붓 -’의 ‘ㅅ’이 탈락한다. ‘붇다’는 ‘물에 젖어서 부피가 커지다’를 뜻하는 말로 ‘ㄷ불규칙용언’이다. ‘라면이 붇다/체중이 붇고/몸이 불었다/물에 불은 국수’에서 보듯이 ‘ㄷ’이 모음을 만나면 ‘ㄹ’로 교체된다. ‘붇다’를 이렇게 활용하다 보니 기본형을 ‘불다’로 잘못 알아 ‘라면이 불다/체중이 불고’와 같이 쓰는 경우가 많은데 이는 잘못된 것이다.

‘-스럽다’는 ‘ㅂ불규칙용언’이다. ‘자연스러운, 걱정스러워’에서 보듯이 ‘ㅂ’이 모음을 만나면 ‘ㅜ’로 바뀐다. 따라서 ‘자랑스러운 태극기’가 아니라 ‘자랑스러운 태극기’라고 해야 맞다. ‘사랑스러운 아내’가 맞고 ‘사랑스러운 아내’는 잘못이다. ‘줍다’도 ㅂ불규칙용언이므로 ‘주운, 주워, 주우니, 주웠다’로 활용한다. 실제 발화에서는 ‘줏은, 줏어, 줏으니, 줏었다’라고 하는 경우가 많다. ‘줏다’는 ‘줍다’의 옛말이긴 하나 표준어는 아니다. ‘가깝다, 아름답다’ 등도 ㅂ불규칙용언이다. 예전에는 모음조화를 적용해 ‘가까와, 아름다와’로 적었으나 지금은 모음조화를 적용하지 않고 모두 ‘-어’ 계열로 적도록 하고 있다. ‘가까워, 아름다워’가 맞다.

‘만들다’는 ‘ㄹ불규칙용언’이다. ‘만드는, 만듭니다, 만드세요, 만들(만들-+-ㄹ)’에서 보듯이 특정한 어미를 만나면 ‘ㄹ’이 탈락한다. ‘살다, 날다, 녹슬다, 거칠다’ 등 어간이 ‘ㄹ’로 끝나는 용언은 모두 그러하다. 그런데 실제 언어생활에서는 잘못된 활용형을 쓰는 경우가 많다. ‘날다’에 어미 ‘-는’이 결합하면 ‘ㄹ’이 탈락해 ‘나는’이 된다. ‘하늘을 날으는 비행기’가 아니라 ‘하늘을 나는 비행기’가 맞다는 뜻이다. ‘녹슬다’에 어미 ‘-ㄴ’이 결합하면 ‘ㄹ’이 탈락해 ‘녹슨’이 된다. 따라서 ‘녹슬은 기찻길’이 아닌 ‘녹슨 기찻길’로 써야 한다. ‘거친 들판’이 맞고 ‘거칠은 들판’은 틀리다. ‘살다, 알다’에 어미 ‘-ㅁ’이 결합하면 ‘삶, 앎’이 된다. ‘-ㅁ’ 앞에서는 ‘ㄹ’이 탈락하지 않음을 알 수 있다. 따라서 ‘책상을 만듬, 담배를 안 팜, 쇠가 녹슴’과 같이 쓰면 안 되고, ‘책상을 만듦, 담배를 안 팖, 쇠가 녹?’과 같이 써야 하는 것이다.

끝으로, ‘하다’는 ‘하여(하 -+-어), 하였다(하-+-었다)’로 활용한다. 어미 ‘-어’가 유독 ‘하다’를 만나면 ‘-여’로 바뀌는 것이어서 ‘하다’를 ‘여불규칙용언’으로 분류한다. 이런 활용은 ‘하다’로 끝나는 말에서만 일어나는 일이다. 따라서 ‘(사람)이였다, (꽃이) 피여서’와 같은 활용형은 인정되지 않는다. ‘이었다(였다), 피어서(펴서)’와 같이 써야 한다.

댓글