문종 : 문 경 사 천 흥 남 동 선

문 : 문종(1046~1083)

경 : 경정전시과

사 : 사학12도

천 : 의천

흥 : 흥왕사(교장도감 속장경 간행 향약구급방)

남 : 남경설치

동 : 동서대비원(빈민규휼 치료 개경만)

선 : 기인선상제(기인 잡역 동원)

1. 문종(1046~1083)

문종은 고려전기 제11대 왕이다. 재위 기간은 1046~1083년이며, 형인 제10대 왕 정종에게 아들이 있었지만 형제상속의 형태를 취해 왕위를 계승했다. 문종 재위기는 고려의 황금기라 할 정도로 문물제도가 크게 정비된 시기였다. 양반전시과가 다시 정비되고 관제가 개편되었으며, 백관의 서열과 녹과가 제정되는 등 지배체제 확립을 위한 정치·경제제도가 완비되었다. 형법 정비와 재면법(재해시 세금면제) 마련으로 백성들의 생활이 안정되었으며 문화 전반에 걸쳐 큰 발전이 있었다. 몇 차례 동여진의 침략도 모두 격퇴하고 여진과 대체로 평화로운 관계를 유지했다.

재위 1046∼1083. 이름은 왕휘(王徽), 초명은 서(緖), 자는 촉유(燭幽). 고려 현종의 셋째 아들이며, 어머니는 원혜태후 김씨이다. 형인 제10대 왕 정종에게 아들이 있었지만, 형제상속의 형태를 취해 1046년(정종 12) 왕위를 계승하였다. 제1비(妃)는 고려 제8대 현종(顯宗)의 딸인 인평왕후 김씨이다. 인평왕후의 어머니는 현종의 제3비인 원성태후 김씨로 문종의 어머니인 제4비 원혜태후와는 자매지간이었다. 따라서 문종과 인평왕후는 왕과 왕비의 관계 이전에 이복남매지간이 되는 것이다. 이것은 고려시대 근친혼의 전형적 사례를 보여주는 혼인관계이다. 또한 이자연의 딸들을 비(妃)로 맞아들였는데, 인예태후 · 인경현비 · 인절현비가 그들이다. 이밖에 인목덕비 김씨가 있다. 문종의 아들로는 인예태후와의 사이에서 태어난 순종과 선종, 그리고 천태종을 창시한 대각국사 의천 등이 있다.

2. 경정전시과

개정전시과 정비 후 전시과의 추가 개정은 1034년(덕종 3)에 있었다. 그러나 개정하였다는 것만 전해질 뿐 그 구체적인 내용은 알 수 없다. 그렇기 때문에 보통 개정전시과 다음은 1076년(문종 30) 제정된 경정전시과라고 알려져 있으며, 이후로 고려 말 전시과가 폐지될 때까지 전시과의 추가 개정이 없었기에 경정전시과를 일반적으로 전시과의 완성형으로 본다.

경정전시과의 정식 명칭은 양반전시과(兩班田柴科)지만, 개정전시과와 마찬가지로 마군(馬軍)과 역보군(役步軍) 및 감문군(監門軍)을 비롯한 일반 병사들에게도 전지와 시지를 지급하였다. 그리고 가장 마지막 과(科)의 지급 대상인 한인(閑人)과 잡류(雜類)의 성격에 대해서는 연구자마다 다양한 견해가 있지만, 시정전시과의 잡리나 개정전시과의 유외잡직과 유사하다고 추측된다. 이를 통해 비록 전시과 자체는 계속 개정되어 왔지만, 핵심 관료인 문무양반뿐 아니라 일반 병사와 서리에 이르기까지 국가의 직역을 맡는 자들에게 모두 토지를 지급하겠다는 기본 방향은 시종일관 유지되었음을 알 수 있다. 그런데 경정전시과 단계에 이르면 개정전시과와는 다른 중요한 차이가 나타나는데, 바로 산직이 지급 대상에서 제외되었다는 점이다. 개정전시과에서는 높은 지위의 산직을 가진 사람은 비록 동급의 실직을 갖고 실제 직무를 수행하는 사람보다는 적게 받기는 해도, 낮은 지위의 실직을 가진 사람보다는 대체로 많은 토지를 지급받을 수 있었다. 그러나 경정전시과에서는 산직을 지닌 사람에게는 토지를 지급해주지 않기 때문에, 안정적인 경제기반을 얻기 위해서는 실제로 직무를 맡아서 봉사하지 않으면 안 되었다. 전시과 제도에 내재된 관료제적 질서는 경정전시과 단계에 이르러 비로소 거의 온전해졌다고 하겠다.

단 경정전시과의 지급 대상에 실무자만 있는 것은 아니었는데, 개정전시과에서는 생략되었던 원윤 이상의 향직(鄕職)이 전시과 지급 대상에 명시되었기 때문이다. 향직은 초기에 관계(官階)로서 사용되었다가 995년(성종 14) 이후 문산계에 그 자리를 내어주었기에 더 이상 향직을 가진 것만으로는 토지를 지급 받을 수 없었다. 그런데 1009년(목종 12) 강조(康兆)의 정변(政變)으로 즉위한 현종(顯宗)의 정통성이 부족했던 데다가 이후 10년 동안 거란의 침입을 받아, 무너진 왕의 권위를 세우고 사람들을 왕과 나라에 봉사하도록 독려해야 할 필요성이 절실했다. 이에 현종대부터 고위 관료에서 일개 병사와 백성에 이르기까지 수많은 공로자들에게 향직을 하사하기 시작하였다. 이렇게 향직은 현종대 이래로 나라에서 지위 고하를 막론하고 유공자들에게 보상해준다는 의미를 담고 있었기에, 실직을 유일한 기준으로 세운 경정전시과에서도 산직과 달리 지급 대상에 포함될 수 있었다. 그나마 향직만으로는 전체 18개 등급 중 12~14과로 분류될 따름으로, 개정전시과에서 최대 5과에까지 올라갈 수 있었던 산직과 달리 관료제적 질서를 해칠 정도는 아니었다. 그리고 원윤 아래로는 향직을 갖고 있어도 토지를 지급받지 못하지만, 그만큼 일반 병사와 백성들에게 그들 역시 언젠가 전시과를 받을 수 있다는 동기부여가 되어 주었을 것이다. 경정전시과로 전시과 체계가 완성됨에 따라 고려에서는 일개 백성이라도 왕과 나라를 위해 봉사하면 그에 상응하는 보상을 받는다는 분위기가 자리 잡을 수 있었다.

3. 사학12도

11세기 문종(文宗, 1046~1083) 대의 문신 최충(崔沖, 984~1068)이 벼슬에서 물러난 후 자신의 집에 9재라는 사립 학교를 열어 후진을 양성한 것이 시초이다. 이후 고위 관직을 역임한 유신들이 사립 학교를 열어, 최충의 9재를 포함하여 총 12개의 도(徒)가 설립되었다.

사학 12도(私學十二徒)의 교육 내용과 성격은 국학(國學)인 국자감(國子監)과 대체로 비슷하였다. 그러나 국학이 크게 부진을 면치 못하면서, 과거를 준비하는 이들은 권위 있는 유학자가 세운 사학으로 몰리게 되었다. 또한 당시에는 과거(科擧)의 고시관이 과거 합격 후 관직 생활에 큰 영향을 끼쳤으며, 같이 합격한 동기들이 향후 관직 생활에서 주요 인맥이 되었으므로, 귀족 자제들은 국자감보다 사학을 더욱 선호하였다. 사학 12도는 고려 말 충렬왕(忠烈王, 재위 1274~1308) 이후 국학이 크게 진흥되면서 점차 국학의 예비 과정으로 약화되었으며, 1391년(공양왕 3)에 폐지되었다.

사학 12도는 설립자의 시호나 호, 벼슬 등을 따서 이름을 붙였는데, 설립자와 12도의 이름은 다음과 같다. ① 최충의 문헌공도, ② 정배걸(鄭倍傑)의 홍문공도(弘文公徒 혹은 熊川徒), ③ 노단(盧旦)의 광헌공도(匡憲公徒), ④ 김상빈(金尙賓)의 남산도(南山徒), ⑤ 김무체(金無滯)의 서원도(西園徒), ⑥ 은정(殷鼎)의 문충공도(文忠公徒), ⑦ 김의진(金義珍)의 양신공도(良愼公徒), ⑧ 황영(黃瑩)의 정경공도(貞敬公徒), ⑨ 유감(柳監)의 충평공도(忠平公徒), ⑩ 문정(文正)의 정헌공도(貞憲公徒), ⑪ 서석(徐碩)의 서시랑도(徐侍郞徒), ⑫ 설립자 미상의 귀산도(龜山徒) 등이다.

4. 의천

의천(義天, 1055~1101)은 고려 중기의 화엄종 승려로, 불교 개혁과 교장(敎藏) 간행의 업적을 남겼다. 고려 중기에는 귀족 문화가 융성하는 것과 함께, 불교에서는 교종 계통의 화엄종(華嚴宗)과 법상종(法相宗)이 대두하여 불교계를 주도하였다. 그러나 교종(敎宗)과 선종(禪宗) 각 파의 대립은 지속되고 있었고, 이에 의천은 개혁을 시도하였다. 화엄종 승려인 그는 화엄의 입장에서 교종을 포섭하고, 나아가 천태종(天台宗)을 창설하여 선종을 포섭함으로써 교선의 대립을 해소하고자 하였다. 의천은 고려 11대 국왕인 문종[고려](文宗)의 넷째 아들로 태어나, 11세에 출가를 자원하였다. 그의 형들은 차례로 고려의 순종(順宗), 선종(宣宗), 숙종(肅宗)이 되었고, 동생 중에 출가한 이로는 보응승통(普應僧統) 왕규(王規)와 총혜수좌(聰慧首座) 왕경(王璟)이 있다. 특히 보응승통은 어머니 인예태후의 친가인 인주(仁州) 이씨 이자연(李子淵)의 아들인 소현(韶顯)의 제자가 되기도 하였다. 당시 고려는 왕실은 물론 귀족들도 아들 가운데 한 두 명은 승려로 출가시켜 큰 종파나 사찰을 운영하게 하고, 한편으로 서로 인척이나 사승 관계로 얽혀 있었다. 1065년(문종 19)에 화엄종 사찰 영통사(靈通寺)에서 왕사(王師) 난원(爛圓)을 스승으로 하여 출가하고, 불일사(佛日寺)에서 구족계(具足戒)를 받았다. 의천은 난원에게 화엄사상을 배우고, 불교 경전은 물론 유학과 제자백가의 서적들까지 두루 섭렵하였다. 스승이 입적한 뒤에는 화엄종 교단을 이끌면서 화엄학을 강의하였다. 1067년(문종 21)에 우세(祐世)라는 호와 함께 승통(僧統)의 법계를 받았다.

의천은 일찍부터 송에 유학할 뜻을 품고, 송나라의 화엄을 중흥한 학승 정원(淨源)과 서신을 주고받으며 교유하였다. 그러나 모후인 인예순덕태후(仁睿順德太后)와 형인 선종[고려](宣宗)의 반대로 떠나지 못하였다. 당시 고려는 송과 북방의 거란 사이에서 중립적 외교 관계를 맺고 있는 상황이었기 때문이다. 의천은 1085년(선종 2)에 편지를 남기고, 몰래 상선을 타고 바다를 건너 송나라로 갔다. 소식을 들은 송의 황제 철종(哲宗)은 사신을 보내, 그를 수도 변경(汴京)으로 맞아들였다. 의천은 변경의 계성사(啓聖寺)에 머물면서 화엄종 승려 유성(有誠)과 교유하고, 상국사(相國寺)에서 운문종(雲門宗) 선사(禪師) 종본(宗本)을 만났다. 또 흥국사(興國寺)에서 인도 출신 승려 길상(吉祥)을 만나 산스크리트 불경에 대한 이해를 높였다. 다음에 항주(杭州)로 가서 혜인원(慧因院)에 머물며, 전에 서신을 통해 스승으로 삼았던 정원을 만나 깊이 사귀었다. 이후로 혜인원은 고려사(高麗寺)라고 불리게 되었다. 정원과는 『화엄경(華嚴經)』, 『능엄경(楞嚴經)』, 『원각경(圓覺經)』, 『대승기신론(大乘起信論)』 및 천태학과 화엄학에 대하여 토론하였다. 천태학의 중심지 항주에서 의천은 천태종 승려 종간(從諫)을 만나서 천태학을 배웠다. 또 고려에서 가지고 간 지엄(智儼)·현수(賢首)·청량(淸凉)·규봉(圭峯) 등 당나라 화엄 조사(祖師)들의 저술에 대해 여러 학승들과 담론하였다. 그가 만난 송의 승려들은 대체로 선종이 득세하면서 침체된 교종을 우려하는 입장을 가지고 있었다. 의천은 송나라 조정의 보호를 받으며 각지의 고승을 찾아가 담론을 나누는 한편, 널리 불교 전적을 수집하였다. 1086년(선종 3) 4월에 천태산(天台山)으로 가서 천태종의 조사(祖師) 지의(智顗, 538~597)의 탑을 참배하고 고려에 천태종을 개창할 것을 맹세하였다. 그리고 그동안 수집한 3천여 권의 서적을 가지고 귀국하였다.

5. 흥왕사

의천은 개경 흥왕사(興王寺)에 머물면서, 교학을 연구하고 제자를 길렀다. 또 교장도감(敎藏都監)을 설치하고 교장(敎藏)의 간행을 준비하였다. 의천은 고려 국내는 물론 송과 요, 일본의 불교학 연구서들까지 널리 수집하였는데, 그것을 간행하기 위해 1090년(선종 7)에 편찬한 목록집이 『신편제종교장총록(新編諸宗敎藏總錄)』이다. 이어서 10여 년에 걸쳐 교장을 간행하였다. 교장의 간행은 한역(漢譯) 불경을 바탕으로 성립된 동아시아 불교의 당시까지의 교학 연구 성과가 집대성된 것으로, 역사적 의미가 매우 크다. 교장은 불교의 거의 모든 학파의 논서를 포함하고 있어, 의천의 관심사가 화엄을 중흥시키는 것만이 아니라 대승과 소승은 물론 천태를 포함한 선종까지 아울러 고려에서 불교를 융성하게 하려는 것임을 알 수 있다. 해동고승전에서도 다섯 가지 교파인 열반종, 율종, 화엄종, 법상종, 법성종이 각각 그 자기 자리를 찾았다고 평가하였다.

1089년(선종 6)에 의천은 인예태후의 후원으로 천태종의 중심 사찰로 국청사(國淸寺)를 창건하였으나 큰 화재가 일어나 공사가 중단되었다. 몇 년 뒤에 인예태후와 선종이 세상을 떠나자, 문벌귀족인 인주 이씨 세력이 후원하는 법상종이 불교계를 주도하게 되면서, 의천은 멀리 해인사(海印寺)로 내려가야 했다. 이듬해 숙종[고려](肅宗)이 즉위한 뒤에 의천은 흥왕사로 돌아왔고, 국청사는 1097년(숙종 2)에 완공되었다. 의천은 천태종을 개창하고, 국청사의 초대 주지가 되어 천태 교학을 강의하였다. 그의 문하에는 선종 각 파의 승려 천여 명이 모여들었다. 이어서 천태종에서도 승과(僧科)로 승려를 선발하게 하였다. 이로써 고려 불교계는 교종의 화엄종과 법상종, 선종의 천태종과 조계종의 4대 교단 체제가 되었다. 의천은 『법화경(法華經)』에 근거하여 교관겸수(敎觀兼修)를 설한 천태학으로 선종을 포섭하고 통합하고자 하였다. 특히 천태종은 고려초 체관(諦觀)이 천태종을 이끌었으나 죽은 뒤에 그 교리가 전해지지 못한 것을 의천이 중국에서 직접 다시 들여와 하나의 종파를 이루었던 것이다. 당시 이미 문도를 거느리고 있던 거돈사(居頓寺)의 원공국사(圓空國師), 영암사(靈巖寺)의 적연국사(寂然國師), 지곡사(智谷寺)의 진관선사 (眞觀禪師)등의 무리가 새로운 천태종의 문도가 되었고, 승과를 통해 천태종 승려 40여명을 선발하자 천태종은 당대의 법상종과 비슷한 규모로 성장하였다. 하지만 의천이 죽자 곧 그 규모는 줄어들고 말았다. 또 화쟁사상(和諍思想)으로 모든 쟁론을 회통하려고 했던 원효(元曉)를 높여 화쟁국사(和諍國師)의 시호를 내리게 하고, ‘해동보살(海東菩薩)’이라 일컬으며 크게 존경하였다. 의천은 불교를 통하여 당시 동아시아 여러 나라의 국제적 위상에서 고려의 위치를 크게 선양하였다. 이런 점은 외교 관계에서도 잘 드러난다.

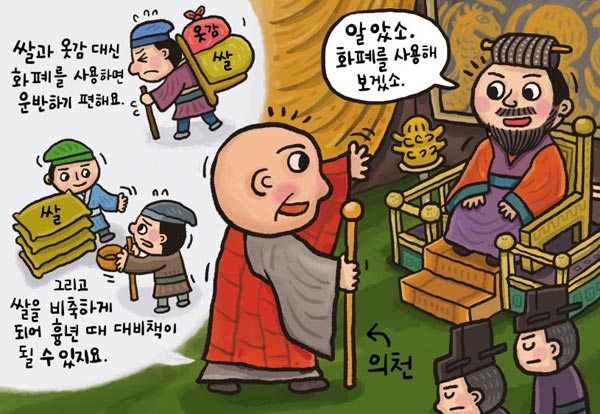

의천이 해인사에 머물고 있다가 숙종이 즉위하자 흥왕사로 불러서 주지를 맡게 하였다. 거란의 요에서 왕악(王萼)을 사신으로 보내었는데, 흥왕사의 종을 보고 요에는 없는 것이라 칭찬하자, 의천은 요의 황제를 위해 금으로 종을 2개 만들어 보내겠다고 하였다. 하지만 미리 보고를 받은 요의 황제는 ‘사신이 망령되게 굴었다’라고 사신 일행을 처벌하고 금종도 보내지 말라고 하였다. 이러한 이야기는 당시 고려의 불교가 가지고 있는 국제적인 위상을 간접적으로 보여주는 것이다. 또한 의천은 주화(鑄貨)를 만들어 사용할 것을 주장하기도 하였다. 그는 동전의 유통에 대한 이로움을 다루는 장문의 글을 남겼는데, 이를 의천의 주전론이라 한다. 여기서 그는 중국의 화폐 유통에 대하여 간략하게 설명한 다음, 우리나라 해동은 신라의 자장 이래 중국의 문물을 받아들여 고려에 이르러서는 예의와 법도, 의복은 물론 백관의 제도도 훌륭히 갖추었는데, 유독 동전의 제도만 구비하지 못하였다고 지적한다. 그리고는 동전의 이로움을 거론하며 당시 숙종에게 동전을 주조하여 유통하자고 건의하였다. 의천이 거론한 화폐 유통의 이로움은 5가지였는데, 4가지만 남아 전한다. 우선 운반이 편리하고, 쌀을 화폐로 쓸 때 생기는 부정함을 막을 수 있으며, 녹봉을 쌀로 줄 때 생기는 폐단도 막을 수 있다고 하였고, 저장하기도 편하다는 것이다. 이러한 주장은 당시 고려의 경제 상황에 대한 간접적인 이해를 보여주는 한편 승려이자 국제적인 식견을 갖춘 왕자로서 의천이 보여주는 경세관의 폭을 알 수 있게 해준다. 의천 이전 시기에 고려에서도 성종[고려](成宗)대에 주화를 만든 적이 있었으나 실제 사용되지는 못하였다. 그러나 의천과 윤관(尹瓘) 등의 건의를 받아들여, 숙종은 주전도감(鑄錢都監)을 설치하고 해동통보(海東通寶), 삼한통보(三韓通寶) 등을 만들어 유통시켰다.

1101년(숙종 6)에 의천은 국사(國師)로 책봉되고, 개경 총지사(摠持寺)에서 입적하였다. 의천의 비는 개경 영통사의 영통사대각국사비(靈通寺大覺國師碑)와 칠곡(漆谷) 선봉사의 선봉사대각국사비(僊鳳寺大覺國師碑)가 각각 건립되었다. 그 외 흥왕사대각국사묘지명(興王寺大覺和尙墓誌)이 전해진다. 그가 화엄종과 천태종을 함께 이끌었고, 그의 제자로 또한 양 종파에서 많은 인물이 배출되었지만, 화엄종과 천태종은 서로 다른 종파였기 때문에, 대각국사가 죽은 뒤에도 서로 각기 자기 종파의 승려로서 의천을 기리는 비문을 세운 것이다.

가장 먼저 제작된 것은 흥왕사의 묘지명으로 의천이 죽은 해에 만들어진 것으로 보인다. 이후 두번째는 영통사의 비문으로 의천 사후 24년이 지난 1125년(인종 3)에 김부식이 비문을 지었다. 김부식의 비문에서는 의상과 원효를 불교를 중흥시킨 대종사로 칭송하고, 선종이 대장경의 내용을 공부하는 것을 비판하는 것을 잘못된 것이라고 반박하였다. 특히 화엄종을 강조하여 의천이 화엄의 9명의 조사를 기리는 구조당을 세운 것 등을 강조하였다. 이후 1132년(인종 10)에는 천태종의 시조임을 강조하는 비석을 다시 세우는데, 이것이 선봉사의 비석이다. 선봉사의 음기에는 천태종의 시조로서 의천을 강조하고, 천태종이 시간이 지남에 따라 쇠퇴할까 우려하여 비문을 세우고, 제자와 문생을 나열하여 후대에 천태종이 이어져 그 기본을 잊지 않도록 하였다는 사실을 기록하였다. 의천의 저술로는 『신편제종교장총록』 외에 『신집원종문류(新集圓宗文類)』, 『석원사림(釋苑詞林)』, 『대각국사문집(大覺國師文集)』, 『대각국사외집(大覺國師外集)』, 『간정성유식론단과(刊定成唯識論單科)』, 『천태사교의주(天台四敎儀註)』, 『계악권선면학(誡惡勸善勉學)』 등이 있다. 현재는 『신편제종교장총록』 과 『대각국사문집』, 『대각국사외집』의 일부, 『원종문류』, 『석원사림』의 일부, 『간정성유식론단과』 서문만 전하고 있다.

6. 남경설치

남경(南京)은 고려 시대에 지금의 서울특별시 종로구를 중심으로, 서울 강북 일대와 구리시, 남양주시 일부에 이르는 지역에 설치되었던 별경(別京)이다. 고려 시대 유행하던 풍수 예언 사상에 영향을 받아 서경(西京, 지금의 평양직할시), 동경(東京, 지금의 경상북도 경주시)에 이어 1067년(문종 21) 처음 설치되었으나, 얼마 지나지 않아 폐지된 것으로 보인다.

본격적으로 남경을 건설하기 시작한 이는 숙종(肅宗, 재위 1095∼1105)이다. 술사(術士)인 김위제(金謂磾)는 풍수 예언서에 근거하여, 왕조의 통치를 연장하기 위해서는 새로이 경(京, 도읍)을 설치해야 할 때라고 하였다. 양주(楊州, 현재의 한강 이북 지역) 삼각산 남쪽 목멱산 인근에 남경을 설치하여, 국왕이 서경(평양)⋅중경(개경)⋅남경에서 1년에 4개월씩 돌아가며 머무른다면, 왕조의 통치가 연장되고 주변 국가들이 조회할 것이라고 주장하였다.

그리하여 1099년(숙종 4) 양주 일대에 궁궐터를 살핀 후, 1101년(숙종 6) 남경개창도감(南京開創都監)을 설치하고 궁궐 등을 짓기 시작하였다. 남경의 전체 영역은 확실하지 않으나, 북쪽은 백악, 동쪽은 대봉(大峯), 남쪽은사리(沙里), 서쪽은 기봉(岐峯)을 자연 경계로 삼은 것으로 보인다. 남경 궁궐은 1104년(숙종 9)에 완공되었으며, 국왕이 때때로 머무르는 고려 별경 역할을 수행하였다. 남경에는 행정 기구로 유수관(留守官)이 설치되었다. 남경 유수관에 배속된 관원으로는 3품 이상 임명하는 유수(留守) 1명, 4품 이상의 부유수 1명, 6품 이상의 판관(判官) 1명, 8품 이상의 법조(法曹) 1명, 9품 이상의 문사(文師)⋅의사(醫師) 각 1명 등이 있었다.

남경은 1308년(충렬왕 34) 한양부(漢陽府)로 격하되고, 윤(尹)⋅판관(判官)⋅사록(司錄) 등의 관원이 설치되었다. 우왕(禑王, 재위 1374∼1388)과 공양왕(恭讓王, 재위 1389∼1392) 대 잠시 이곳으로 천도(遷都)하기도 하였으며, 조선 건국 후 조선의 수도 한성이 되었다.

7. 동서대비원(빈민규휼 치료 개경만)

동서대비원은 대자대비(大慈大悲)의 불교정신에 입각하여 세워졌다. 개경(開京)에는 동쪽과 서쪽에 각각 하나씩 있어 동서대비원(東西大悲院)이라 하였으며, 서경(西京)에도 분사(分司) 1원이 있었다. 불교의 복전사상(福田思想)과 자비사상(慈悲思想)에 의하여 현약(賢藥)과 식량을 갖추어놓고 병자를 치료하였으며, 혹은 기아로 고통 받는 이들에게 의복과 식량을 나누어주던 곳이었다. 설립연대는 미상이나, 1036년(정종 2) 11월 동대비원을 수리하고 기한과 질병으로 갈 곳이 없는 사람들을 수용하고 옷과 음식을 주었다는 기사가 있는 것으로 보아 그 전에 설립된 것임을 알 수 있다.

이곳에는 사(使)·부사(副使)·녹사(錄事) 등의 관원이 정식으로 임명, 배치되었다. 1131년(인종 9) 대비원을 수리하고 백성의 질병을 치료하게 하였으며, 1188년(명종 18) 8월 관동지방의 수재민을 위하여 사신을 그곳에 보내어 동서대비원에서 방출한 미곡으로 널리 구호에 나서기도 하였다. 1311년(충선왕 3) 전지(傳旨)를 내려 병자를 치료하고 기아자에게 식량을 나누어주었으며, 1371년(공민왕 20) 12월 의약을 갖추어 그 운영에 만전을 기하는 등, 고려 말까지 대비원은 자혜사업을 통한 불교의 귀의 및 친밀감을 깊게 해주는 기관으로서 그 구실을 다하였다. 이 대비원은 조선시대 초기에도 설치되었으나 1414년(태종 14) 활인원(活人院), 1466년(세조 12) 활인서(活人署)로 개칭되었다.

8. 기인선상제(기인 잡역 동원)

1077년(문종 31)에는 선상기인법(選上其人法)이 제정되었다. 향리(鄕吏)의 자제를 서울에 인질로 보내어 출신 지방의 계문(啓聞 : 지방관리들이 중앙에 상주하는 것)에 대비한 것인데, 이 제도 역시 집권적 지배체제의 강화 · 진전을 의미하는 것이다.

'한국사 두문자' 카테고리의 다른 글

| 예종 두문자 : 예 동 감 구 혜 복 무 청 보 양 대 (0) | 2023.08.14 |

|---|---|

| 숙종 두문자 : 숙 주 별 천 남 서 기 (0) | 2023.08.13 |

| 정종 두문자 : 정 팔 모 천 완 (0) | 2023.08.13 |

| 덕종 두문자 : 덕 천 압 도 (0) | 2023.08.13 |

| 현종 두문자 : 현 지 2 3 초 칠 부 주 면 주 감 향 (0) | 2023.08.13 |

댓글